大豆作における集落営農法人の広域的連携による地域支援システム

要約

地域を基礎に全集落営農法人が参加して形成される広域的な連携組織は、大豆作での大型機械の共同利用を通じてコスト削減と収支改善を可能とし、法人同士の相互支援的な対応や地元実需者との連携の下で、法人経営を補完する地域支援システムとして機能する。

- キーワード:集落営農法人、広域的連携、地域支援システム、相互支援、大豆作

- 担当:近中四農研・地域営農・流通システム研究チーム

- 代表連絡先:電話084-923-4100

- 区分:近畿中国四国農業・営農

- 分類:技術及び行政・参考

背景・ねらい

中国中山間地域の集落営農法人は増加しているが、複雑狭小な地形のため水田の面的な広がりの確保という点で平坦部に比べ不利な条件にあり、法人の合併による経済性は制限される。こうした中で、集落営農法人の経営展開の方策として、法人同士の広域的な連携が模索されている。そこで、大豆作における法人間連携の取組事例を素材とし、広域的に点在する集落営農法人を新たに組織化することで形成される地域的な仕組みを、法人経営を補完する地域支援システムとして捉え、その機能や意義、効果等を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 集落営農法人の連携タイプは参加形態の側面から二つに大別できる。地域を基礎(範囲)として連携組織が形成される場合、全法人が参加する連携タイプとなり、一方、地域を基礎とせず連携する場合、各法人が個別的に参加する連携タイプとなる。このうち全法人参加の連携タイプにおいて、生産・販売に関わる事業が展開されることによって、集落営農法人の広域的連携による地域支援システムが形成される。

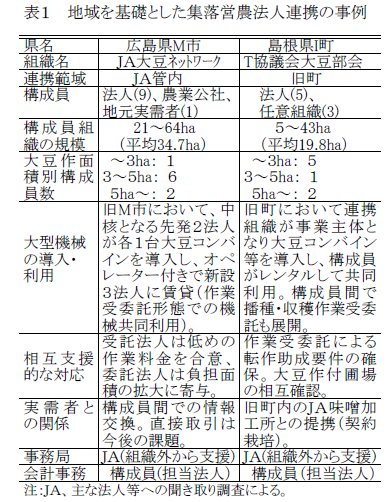

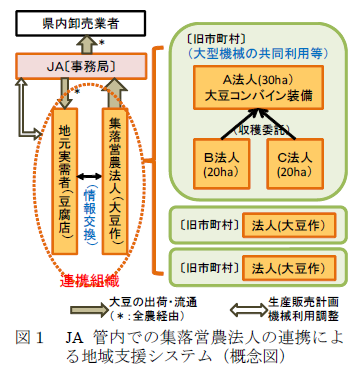

- 地域支援システムはJA管内あるいは旧市町村(平成の合併前)を範域とし、大豆作の生産面において、旧市町村エリアで大型機械のレンタル利用や「連携利用」(作業受委託形態での共同利用)により機械投資負担を軽減する(表1、図1)。また、作業調整や経理面等での主体的な運営と、作業受委託関係や収量確保に向けた大豆作付圃場の確認に示される構成員同士の相互支援的な対応を通し、法人の経営展開を補完する。

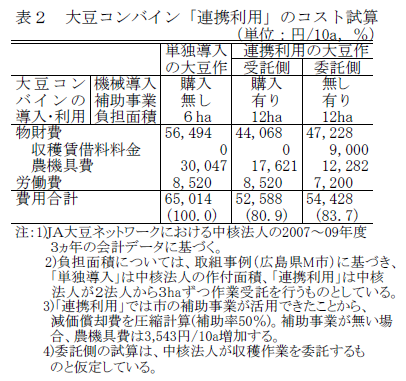

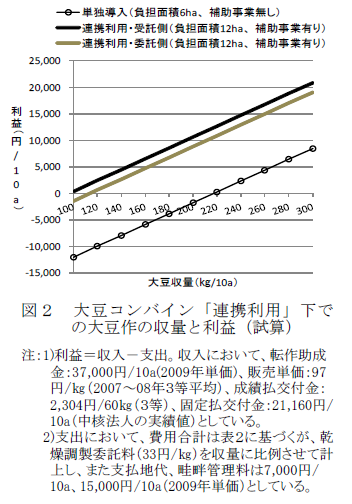

- 大豆コンバインの「連携利用」のケースでは、単独法人で機械装備を行う「単独導入」の大豆作(例えば6ha規模の場合)に対し、負担面積を12haまで拡大することにより16~19%のコスト削減をもたらす(表2)。また、低コスト化により大豆作における収支均衡を達成するための収量水準が100~110kg/10aに引き下げられることから(図2)、中山間地域での収量変動リスクを考慮しても大豆作の黒字収支が可能となる。

- 販売面においてはJAを組み込みつつ、流通チャネルを多様化し、地元実需者との契約栽培や、構成員同士という立場で地元実需者との関係強化を図る中で、大豆生産体制の整備を促進することで、地域支援システムは生産から販売までを地域的に一体化する仕組みとして機能する(図1)。このため、地域支援システムの範域は産地エリアと照応することになり、産地戦略を構築・遂行するJAの主導力が不可欠となる。

- 地域支援システムでは地域における全ての法人が参加・結集する仕組みであることから、統一的な対応に関わる合意づくりと、システム全体としての統制機能の発揮が課題となる。これらの課題解決に当たって、構成員間での相互支援を基本とした自主的な取り組みと、JA(事務局)のコーディネート機能が必要となる。

成果の活用面・留意点

- 中山間地域を中心とする集落営農法人連携への対応を検討する際に参考となる。

- 大型機械の共同利用体制は、移動距離を考慮すると旧市町村を単位地区とし、図1の他の旧市町村においても、大豆作法人の実情を踏まえて形成されるものとする。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域の条件を生かした水田・畑輪作を主体とする農業経営の発展方式の解明

- 課題ID:211a.4

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006 ~ 2010 年度

- 研究担当者:棚田光雄

- 発表論文等:棚田(2010)農業経営研究、48(1):73-77