備讃瀬戸への水・栄養塩の流入量の推定

要約

備讃瀬戸への淡水流入は、河川が主経路となるが、栄養塩流入は、沿岸に立地する事業所や下水処理施設から直接流入する量が大きい。河川と沿岸域からの両経路を推定することで、海域への栄養塩流入の影響を定量的に評価できる。

- キーワード:備讃瀬戸、栄養塩、淡水量、沿岸域

- 担当:近中四農研・広域農業水系保全研究チーム、生産支援システム研究近中四サブチーム

- 代表連絡先:電話084-923-4100

- 区分:近畿中国四国農業・生産環境(土壌)、共通基盤・土壌肥料

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

窒素・リンなどの栄養塩は、河川や地下水の水質悪化や海域での赤潮や養殖ノリの色落ち発生の原因となっている。海域への栄養塩は、河川からの流入は推定しやすいものの、沿岸域からの直接流入量や位置は推定が困難であることから、それを加えた広域の解析はほとんどなく、海域の栄養塩濃度の実態をモデル実験では十分に再現できていなかった。本研究では、岡山県、香川県に挟まれた備讃瀬戸を対象として、陸域からの水・栄養塩の流入量を河川、地下水および沿岸域からの直接流入の3つの流入経路に分けて推定する。

成果の内容・特徴

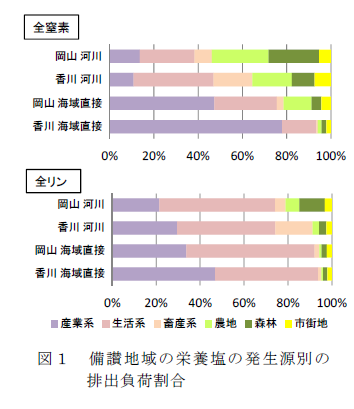

- 岡山県、香川県の海岸線から海域への流入する栄養塩量は以下の方法で推定できる。一級河川においては、河口付近での流量と水質データから負荷量を求める。流量観測が行われていない二級河川においては、水位と流量の回帰式を独自に求め、水位データから流量を算定して負荷量を求める。河川流域に含まれない沿岸域においては、生活系・産業系からの負荷量を事業場の排出データ等から、土地系・畜産系からの負荷量を排出負荷原単位から求める(図1)。

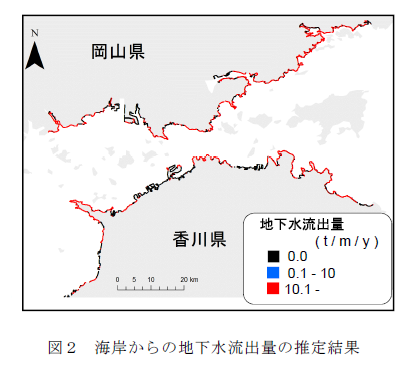

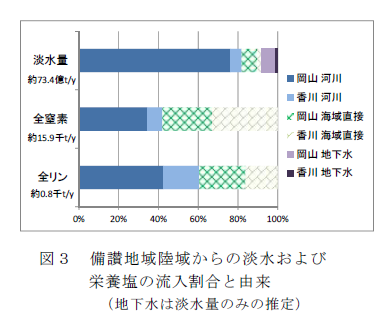

- 地下水流出量は、透水断面積と地形勾配および不圧地下水の動水勾配と地形勾配の関係の経験式を基に、50mメッシュ標高から海岸線付近の地形勾配を算出することでダルシー則によって推定できる。透水係数を対象地域全域で砂質(1.0×10-3m/s)と仮定した場合、岡山県と香川県における海岸線からの年間地下水流出量は、岡山県沿岸で5.2億t/y(年降水量1647mmの4.0%)、香川県沿岸で0.9億t/y(年降水量1140mmの4.2%)と見積もられる(図2、3)。

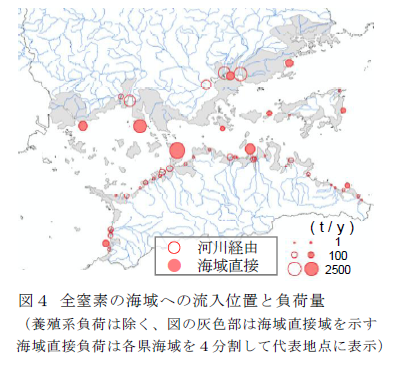

- 1.および2.から見積もられる平水年(2003年)の備讃瀬戸へ流入する淡水量は73.3億t/yで、約82%が河川からの流入であり、特に岡山の河川からの流入量が多い。栄養塩負荷量は、全窒素15.9千t/y、全リン0.8千t/yで、全窒素では沿岸域からの直接流入が河川からの流入を上回り、全リンについても約40%を占め、影響が大きい。これは、1.の発生源別の排出負荷割合から沿岸部の事業所や下水処理施設の排出量の影響が大きい(図3、4)。

成果の活用面・留意点

- 図4に示す陸域からの負荷量(季節変化も考慮)を境界条件として、生物への栄養塩の取り込み・放出を表現する生態系モデルを組み込んだ流況再現モデルに与えた実験により、流況、硝酸性窒素濃度分布、赤潮の原因となる藻類に含まれるクロロフィル分布を再現することができ、赤潮の発生頻度をほぼ説明する。また、窒素不足によるとされる養殖ノリ色落ち被害をある程度説明する。

- 地下水経由の栄養塩流出量の推定では、沿岸域での硝酸性窒素の脱窒(分解)、リンの流出(脱着)および侵入する海水との混合による影響を検討する必要がある。

- 瀬戸内海沿岸地域で得られた成果である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:有機性資源の農地還元促進と窒素溶脱低減を中心にした農業生産活動規範の推進のための土壌管理技術の開発

- 中課題整理番号:214q

- 予算区分:実用技術

- 研究期間:2007~2009 年度

- 研究担当者:高橋英博、吉川省子、鷹野洋(岡山環保セ)、冠野禎男(香川環保研セ)、笹田康子(香川環保研セ)、小野寺真一(広島大)、清水裕太(広島大)、高橋暁(産総研)、三好順也(産総研)

- 発表論文等:1)高橋ら(2010)陸水学雑誌、71:269-284

2)清水ら(2009)陸水学雑誌、70:129-139

3)高橋ら(2010)海環境シンポジウム発表論文集、9:25-30