農業補助金などが中核的労働力の就業選択行動へ及ぼす影響の定量的評価モデル

要約

農業補助金や経営規模などが、農家世帯の中核的労働力(生産年齢人口に属する農家世帯主)の就業選択行動へ及ぼす影響を、就農する確率の変化として評価可能なモデルである。統計データによる定量的解析により各要因の就農確率への影響の程度や影響の地域差が把握できる。

- キーワード:中核的労働力、就業選択行動、就農確率、農業補助金、経営面積、農外就業機会

- 担当:近中四農研・地域営農・流通システム研究チーム

- 代表連絡先:電話084-923-4100

- 区分:近畿中国四国農業・営農

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

効率的かつ安定的な農業経営の育成や土地利用型農業における農地の利用集積が地域の実情に応じて進むことなどが近年の農政の基本方向となっている。今日、農政当局が想定する農業の担い手像を一言で表現するならば“自らの職業として農業を選択し、かつ生産年齢(20歳以上64歳以下)人口に属する者が存在する農業経営”となる。このため、土地利用型作物が経営内で一定の地位を占める経営を対象に中核的労働力の就業選択行動の規定要因を明らかにすることは、今後の施策の方向性を考える上で重要な課題である。そこで、中核的労働力の就業選択行動を、自営農業就業(以下、就農)か恒常的勤務(以下、農外就業)かの二者択一のフレームワークでとらえ、その行動へ影響する要因を定量的に評価可能なモデルを解析事例とともに提示する。

成果の内容・特徴

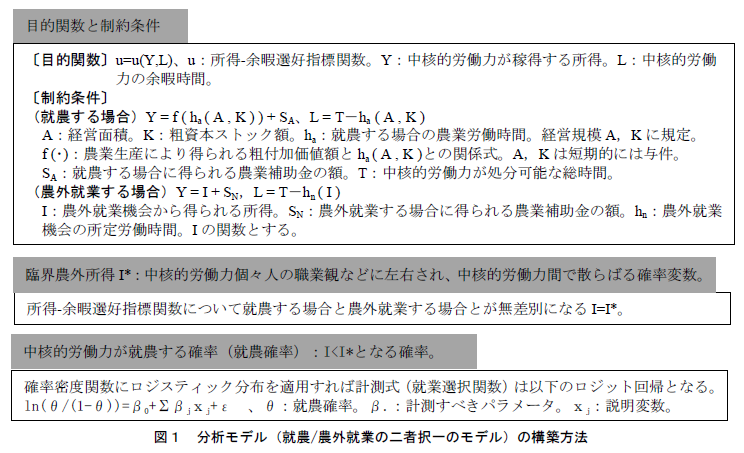

- 分析モデルは、1)複雑化を回避するため(1)他世帯員の就業行動の影響、(2)年金などの不労所得的な要因の影響、以上2点の捨象を前提条件として、2)中核的労働力の所得-余暇の選好関係に基づき目的関数と制約条件を設定、3)中核的労働力間で散らばる確率変数である臨界農外所得と農外就業機会から得られる所得との大小関係で就農か農外就業かの選択行動を叙述、4)ロジット回帰の適用により中核的労働力が就農する確率(就農確率)に関する関数(就業選択関数)として構築される(図1)。

- 解析事例では、説明変数間の相関関係に起因する計測パラメータの不安定性を回避するために、経営規模モデルと補助金モデルの両モデルについて計測することとした。

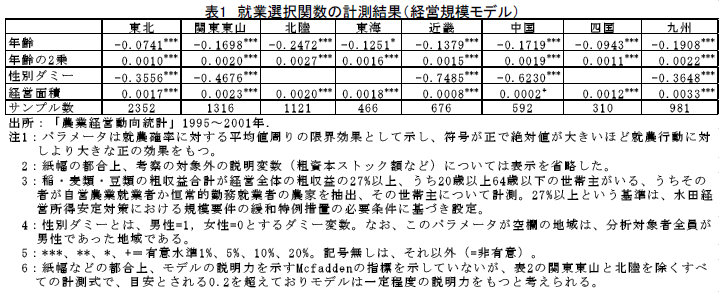

1)経営規模モデル(表1):(1)年齢、年齢の2乗に関するパラメータの符号は年齢と就農確率との関係はU字型であることを示し、これは農外就業機会における山型の年齢-所得水準の関係に対応しているものと考えられる、(2)性別ダミー変数に関するパラメータの符号は男性ほど農外就業する傾向にあることを示し、農外就業機会における所得水準の性別差を反映しているものと考えられる、(3)経営面積に関するパラメータの符号は、経営面積が大きい農家ほど中核的労働力の就農確率が高まることを示す。

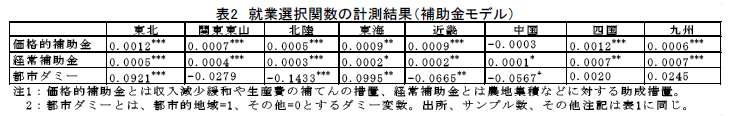

2)補助金モデル(表2):補助金に関するパラメータの符号は、補助金が多い農家ほど中核的労働力の就農確率が高まることを示す(中国を除く)。

3)以上の傾向が全体的に共通しており、モデルの妥当性・一般性を示すものと考えられる。

4)近畿、中国の特徴:(1)経営面積に関するパラメータの絶対値は両地域で相対的に小さく、農地集積による担い手確保方策を考えた場合その効果は小さい、(2)中国の価格的補助金に関するパラメータは有意ではなく、就農確率に対して有意に影響しているとは必ずしも言えない、(3)経常補助金に関するパラメータは有意であるが両地域の絶対値は相対的に小さく、就農確率に対する正の効果は小さい、(4)両地域とも都市ダミー変数に関するパラメータの符号は負であり、都市的地域に立地する農家の中核的労働力の就農確率は低まる。性別ダミー変数に関するパラメータの絶対値が大きい点を踏まえると、農外就業機会の影響が相対的に強い。

成果の活用面・留意点

- 各要因が変化した場合の就農確率への影響の予測に用いることも可能である。

- 解析結果は、農業の担い手確保・育成方策などを検討する上で参考情報を提供する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域の条件を活かした水田・畑輪作を主体とする農業経営の発展方式の解明

- 中課題整理番号:211a.4

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006~2010 年度

- 研究担当者:渡部博明

- 発表論文等:渡部(2011)農林業問題研究、182:114-119