作文を利用して農業体験学習を評価する手法

要約

児童が農業体験学習を振り返って書いた作文をテキストマイニングによって解析し、抽出した頻出単語と係り受けの関係をソシオグラムで可視化したり再文章化することで、個々の学校が工夫を凝らした活動の効果を具体的に評価できる。

- キーワード:農業体験学習、小学校、作文、教育的効果、テキストマイニング、ソシオグラム

- 担当:近中四農研・農業・農村のやすらぎ機能研究チーム

- 代表連絡先:電話084-923-4100

- 区分:近畿中国四国農業・営農

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

今日、8割の小学校で農業体験学習がおこなわれ、広く普及している。それだけに、活動の内容や規模は、校内での作物栽培だけでも、プランターでの栽培から校内畑だけで給食自給をめざす活動まで多様である。各学校が自らの活動を事例として、その効果を点検し評価できれば、活動内容の質的向上に貢献できる。

成果の内容・特徴

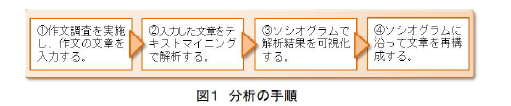

- 本手法は、4つの手順で構成され、まず活動を振り返った作文調査を児童に実施する(図1)。作文は、体験で生じた興味・関心を自分の言葉で振り返るので、どの学年でも具体的な記述が期待できる。作文を利用するので、学校は調査を意識せずにデータを入手できる。教師は、本手法を用いることで教育評価の資料として活用できる。このように、児童作文は学校教育における農業体験学習を評価するデータとして適している。

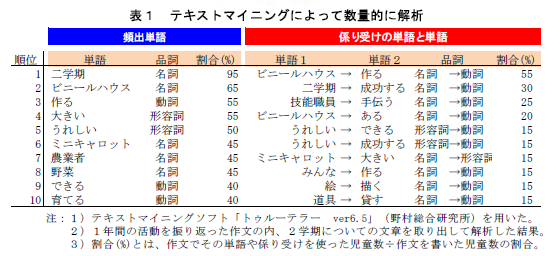

- 児童作文の特徴や傾向は、テキストマイニングを使って数量的に解析する。テキストマイニングの形態素解析によって、各単語が作文中で出現する件数を求める。多くの児童作文で頻出する単語は、児童の興味・関心の強さを示す。また構文解析によって、作文中で係り受けの関係にある単語と単語との組み合わせを取り出す。係り受けは興味・関心の内容を示す。頻出単語と係り受けに注目することで、各学校独自の活動の具体性をそこなうことなく解析することができる(表1)。

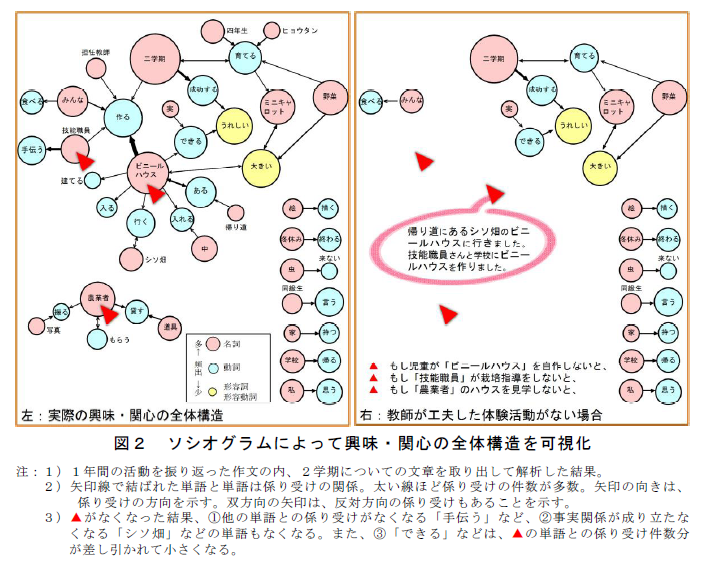

- 児童の興味・関心の全体構造は、ソシオグラムを使って分析する。ソシオグラムでは、多くの児童作文で頻出する単語ほど大きな丸(○)で、係り受けが多いほど多くの線(-)で結ばれ、図の中心に位置づく。そのような丸や線が多いソシオグラムほど、興味・関心の構造は複雑で豊かである。さらに、ソシオグラム中の主な単語を係り受けに沿って文章化すると、興味・関心の最大公約数的な内容がわかる(図2)。

- 教師が工夫した活動の効果は、その活動に相当する単語や係り受けの有無をソシオグラムから確認する(図2左の三角)。相当する単語があった場合、その単語を取り巻く係り受けを文章化し、活動が児童からどのように評価されているのかを点検する。また、相当する単語がなかった場合を想定したソシオグラムを再作成することで、興味・関心の全体構造が縮小する程度を評価することができる(図2右)。

成果の活用面・留意点

- 事例には、大阪府の公立小学校の1年生児童22名が2007年度の生活科で1年間おこなった野菜栽培を振り返って書いた作文を用いた。

- アンケートの自由回答や会話・録音もデータに使えるので、本手法は学校教育や児童に限定されない。大人を対象とした食育の補助事業の評価にも本手法を適用している。

具体的データ

その他

- 研究課題名:農業・農村のもつやすらぎ機能や教育機能等の社会学的解明

- 中課題整理番号:421e

- 予算区分:基盤、科研費

- 研究期間:2006 ~ 2010 年度

- 研究担当者:室岡順一

発表論文等:室岡(2010)農村生活研究、54(1):3-18