土地利用面積比率に基づく流域水質予測モデル

要約

流域の4つの土地利用(水田、畑地、森林、都市)が流域に占める面積率から重回帰分析に基づいて河川水の窒素濃度を推定する水質予測モデルである。既存の数値情報を用いて簡便にモデルを構築し、未観測地点の水質を予測できる。

- キーワード:水質予測モデル、土地利用、窒素濃度、流域、河川

- 担当:総合的土壌管理・広域環境動態モデル

- 代表連絡先:電話 084-923-4100

- 研究所名:近畿中国四国農業研究センター・営農・環境研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

これまで、さまざまな農地からの環境負荷物質の流出予測モデルが開発されているが、多くは狭い範囲での実測データと精緻な計算式に基づくもので、他地域への適用が困難である。水質未観測の流域を含む広範囲での水質予測を行うためには、既存のデータを最大限に活用し、簡易に構築できる実用的な水質予測モデルが必要となる。そこで、特徴的な農業形態を有する複数地域について水質予測モデルの構築を行い、適合性を検証する。

成果の内容・特徴

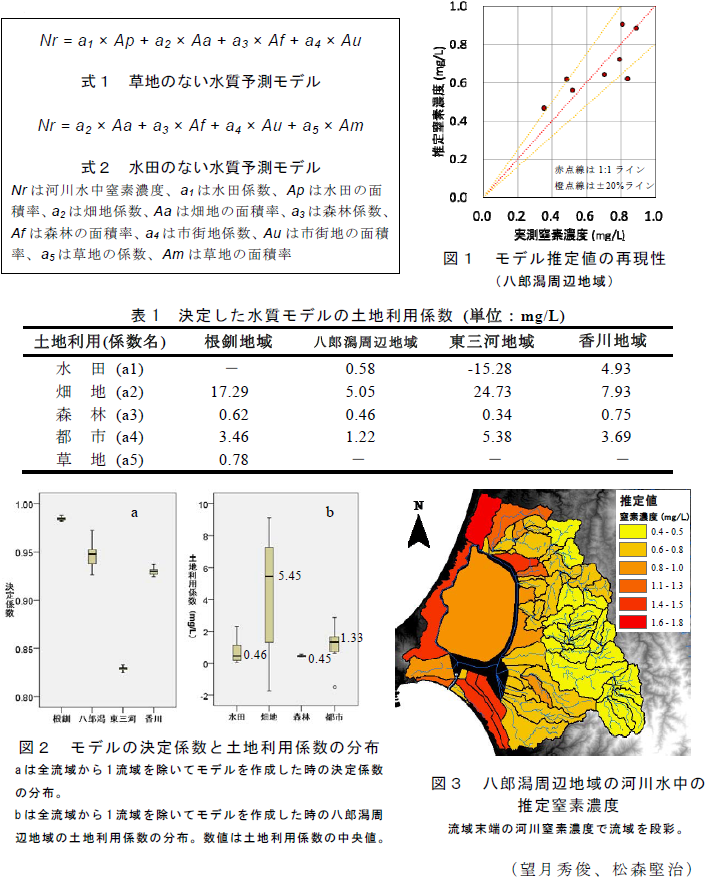

- 水質モデルは、河川水中全窒素濃度の年平均値を従属変数、各流域内の4つの土地利用(水田、畑地、森林、都市)の面積率を独立変数として重回帰分析により導出する(式1)。ただし、根釧地域のように水田がなく草地が卓越する場合は、水田を草地に替える(式2)。

- 河川水中全窒素濃度は、公共用水域水質測定結果を利用する。流域界は、国土数値情報・流域界・非集水域(面)を利用する。土地利用面積率は、国土数値情報・土地利用細分メッシュデータから、水田を「田」、畑地を「その他農用地」、森林を「山林」「荒地」、都市を「建物用地」「幹線交通用地」「その他用地」の合計として流域ごとに算出する。なお、同データには草地の区分が無いため、草地を必要とする場合は第3次土地利用基盤整備基本調査データを用いて「その他農用地」を畑地と草地に区分する。

- 式1、2による推定値は、実測値±20%の範囲に概ね収まり、良好な予測精度である(図1)。表1は根釧13・秋田8・東三河49・香川26の流域を対象に、地域ごとに算出したモデルの土地利用係数である。

- モデルの精度を検証するために各地域について、全流域から一流域を除いてモデルを作成し、これをすべての流域について行う。一流域を除いたモデルの決定係数の中央値は東三河地域で0.83とやや低いが、他の地域は0.93から0.98と高く、分布も0.004から0.046の範囲に収まる(図2a)。また、図2b(八郎潟周辺地域)に土地利用係数の分布を示すが中央値は表1の係数とほぼ同じ値をとり、これは他の3地域でも同様である。以上より、土地利用面積による簡便な水質モデルでも予測精度が高く有効である。

- 表1のモデルを用いて、水質未計測の流域を含めて全窒素濃度を推定する。八郎潟周辺地域71流域では図3の分布となり、全域の平均全窒素濃度は0.66 mg/Lと推定される。

成果の活用面・留意点

- 重回帰分析により土地利用の係数を算出する際、水質に大きな影響を与える点源(畜産施設など)がある場合は、その地点を含む流域を除くことがモデルの推定精度を向上させる上で必要になる。また、一つの広域水質モデルを作成する範囲は、気象や土壌などの環境や栽培様式がおおよそ同じ地域であることが望ましい。

- 解析にはGISと統計解析のソフトウェアが必要となる。事例ではArcGIS10.1とIBM SPSS statistics19を用いているが、同様の機能を有する他のソフトウェアで代替できる。また、公共用水域水質測定結果と国土数値情報はWebで公開されている。

具体的データ

その他

- 中課題名:環境負荷物質の広域動態モデル策定と生産技術の環境負荷評価法の開発

- 中課題整理番号:151b0

- 予算区分:大課題推進費、農食事業

- 研究期間:2011~2013年度

- 研究担当者:松森堅治、望月秀俊

- 発表論文等:望月ら(2013)人間と環境 39:2-8