PCR法を用いた捕食性天敵の捕食歴の解析手法

要約

餌となる害虫などの種特異的なDNA塩基配列(ミトコンドリアDNAなど)を利用したプライマーを作成し、PCR法を行うことにより捕食性天敵の圃場での捕食歴を調査することができる。捕食性天敵の評価や新しい天敵の探索に活用できる。

- キーワード:捕食性天敵、種特異的プライマー、PCR、害虫、DNAバーコード領域

- 担当:環境保全型農業システム・環境保全型野菜生産

- 代表連絡先:電話 084-923-4100

- 研究所名:近畿中国四国農業研究センター・水田作研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

土着天敵の利用による害虫防除技術は生態系への影響が少なく、販売されている天敵よりコスト的に安価であるため強く普及が望まれている。そのためには、土着天敵が圃場において防除対象となる害虫を好んで捕食しているかどうかの確認が重要となる。これまで、捕食の確認は圃場での長時間の観察以外確実な方法がなく、害虫と天敵の発生推移から類推せざるを得なかった。そこで、簡便に天敵の捕食歴を調査する手法として害虫などの種特異的なDNA塩基配列(ミトコンドリアDNAなど)に基づくプライマーを利用したPCR法を開発する。

成果の内容・特徴

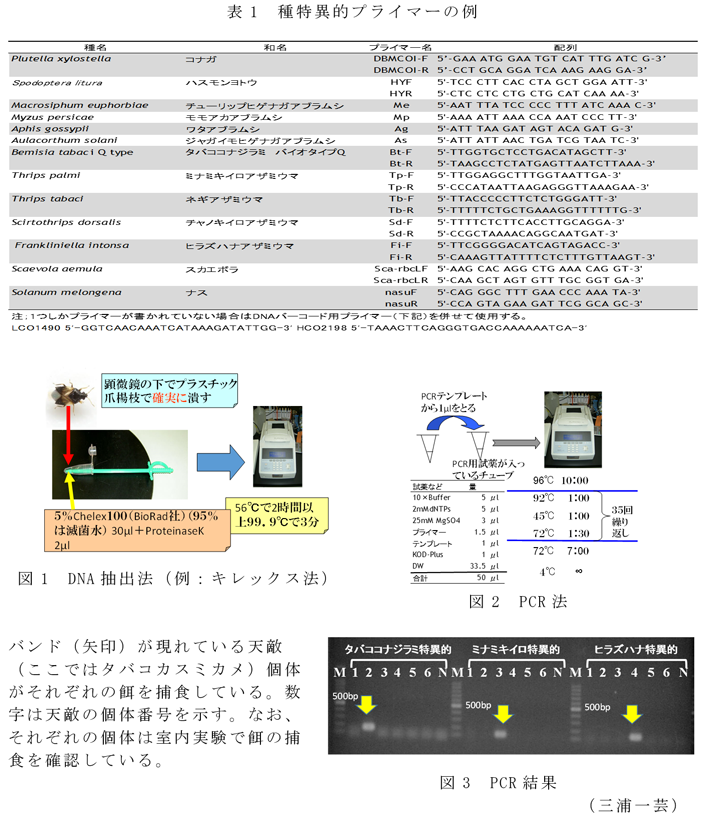

- 餌となる害虫の種特異的プライマーは、いろいろな無脊椎動物で明らかになっているDNAバーコード領域(ミトコンドリアDNA)を利用して作成する(表1)。

- DNAの抽出は、圃場などから採集してきた捕食性天敵全体から簡易で安価なキレックス法などで行う(図1)。

- 捕食性天敵が捕食しているか知りたい害虫の特異的プライマーを含めた試薬を用意してPCRを行う(図2・表1)。

- 植物についても、DNAバーコード領域(葉緑体DNAなど)を利用した特異的プライマーを作成することにより(表1)、吸汁または採餌されていることがわかる。

- 電気泳動を行い、各々の種のプライマー設計部位から予測されるサイズのバンドが出現するかどうかを確認する。捕食していればバンドが確認できる(図3)。

成果の活用面・留意点

- この方法は、捕食性天敵の評価や新しい天敵の探索に活用できる。

- DNAバーコード領域は、短い配列でも種特異性が高いことが示されている。

- 市販のDNAポリメラーゼの種類によってバンドのシグナル強度が異なる場合がある。

- サーマルサイクラーの種類によって反応時間の調整が必要となる場合がある。

具体的データ

その他

- 中課題名:土壌病虫害診断と耕種的防除技術開発による野菜の環境保全型生産システムの構築

- 中課題整理番号:153a2

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2015年度

- 研究担当者:三浦一芸、世古智一、安部順一朗、伊藤政雄(高知農技セ)、渡部真也(広島大)、渡辺衛介(広島大)

- 発表論文等:Itou M. et al. (2013) Entomol. Sci. 16:145-150