プレスリリース

乗用管理機用ディスク式畑用中耕除草機が市販開始

- 湿潤土壌でも高精度・高能率な中耕培土を実現 -

ポイント

- 2対のディスクで中耕除草と培土を行う乗用管理機用の作業機を市販化

- 富山県において平成22年7月16日に現地セミナーを開催

概要

(独)農研機構【理事長 堀江 武】生研センターは、次世代農業機械等緊急開発事業において井関農機(株)、小橋工業(株)と共同で、2対のディスクを前後に設けた機構により中耕除草と培土を行う畑用中耕除草機(以下「開発機」)を開発しました。開発機にはトラクタ用と乗用管理機用があり、トラクタ用については、小橋工業(株)が製造を担当し昨年から市販されています。乗用管理機用については、鋤柄農機(株)の協力のもと井関農機(株)

が製造を担当し、本年6月より市販化されました。

開発機は、前後に設けられた2対のディスクが作物条間を通過する際に土壌の抵抗で回転し、土を横に反転移動させることにより中耕除草と培土を行う作業機です。従来のPTO駆動するロータリ爪からけん引されるディスクに変わったことにより、高速作業が可能で能率が高く、高水分土壌でも土の練り付けが少なく適期作業が可能なこと、土壌の反転作用が強く雑草防除性能が高いこと、石・礫のあるほ場でも作業できることなどの特徴があります。

予算

運営費交付金

特許

特許4005512「中耕除草機」ほか

詳細情報

開発の背景と経緯

中耕培土は、除草、土壌通気性の確保、倒伏防止等の目的で広く行われており、北海道を除き、高速回転するつめで作業するロータリ式中耕除草機(以下「従来機」という。)で行われるのが一般的でした。しかし、中耕培土を行う代表的な作物である大豆では、排水の悪い輪作田等や水田転換畑での栽培が多いこと、梅雨期に中耕培土を行う地域が多いことから水分の高い土壌条件下で作業しなければならないことがあります。このため従来機では、このような条件下で作業すると、ロータリ爪により土を練り付けたり、培土板により土を圧縮してしまうために、土壌水分の高い状態が長く続くとその間は作業できず、雑草が繁茂してしまうことがありました。また、受託作業の増加等により中耕培土作業の高能率化が要望されていますが、従来機の作業速度が2~3km/h程度と遅いという問題がありました。そこで、これらの問題を改善できる中耕除草機の開発に取り組んできました。

また、中耕培土作業はトラクタだけでなく乗用管理機でも広く行われており、両方で利用できると普及拡大に繋がること、トラクタと乗用管理機で作業機装着用リンクの構造と持ち上げる力が異なることから、トラクタ用と乗用管理機用の機械を開発しました。

乗用管理機用ディスク式畑用中耕除草機の概要

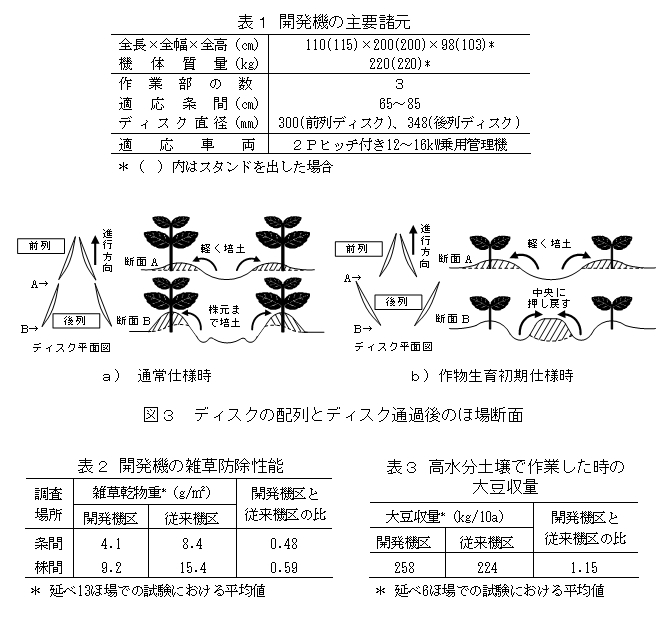

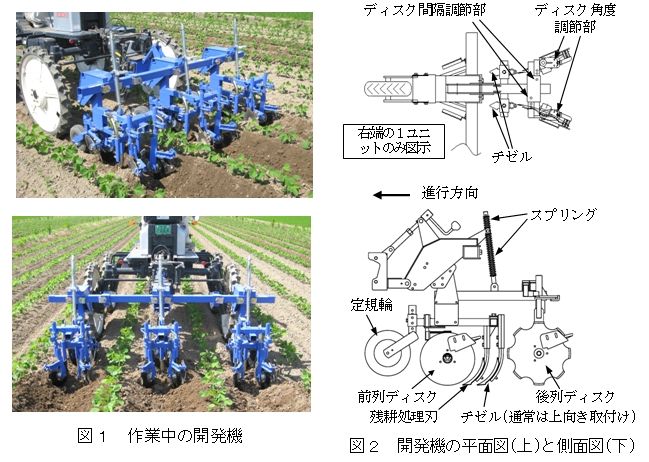

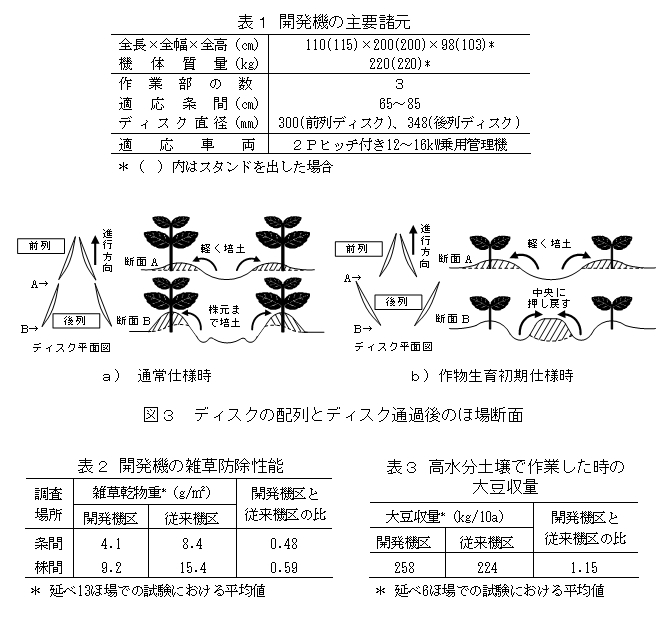

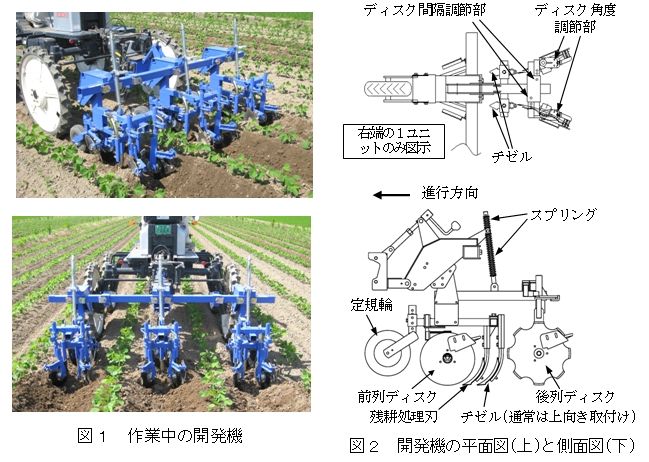

- 開発機は、前後に設けた2対のディスクが作物条間を通過する際に土壌の抵抗で回転し、土を横に反転移動させることにより中耕除草と培土を行う乗用管理機用の作業機です(図1、図2、表1)。トラクタ用の構造も同じです。

- 作物が小さく、通常のディスク配列(図2、図3a)で作業すると作物が埋没してしまう場合には、後列ディスクの取付け角度を逆方向に変更(図3b)して使用します。

- 作物条間、土壌条件や作業速度に応じ、後列ディスクの横方向取付け位置や前・後列ディスクの取付け角度を調節(図2)して作業を行います。

- 土が硬いために耕深が浅くなる時は、付属のチゼル(図2)を下向きにして作用させます。

- 作業機装着用リンクを持つ、12~16kW級の乗用管理機に取付けて利用できます。

作業性能等

乗用管理機用とトラクタ用は基本的に同じ構造であるため、作業機の性能に差はありませんが、最低地上高が高いため後期の中耕培土への適応性が高い、4輪操舵が可能で枕地の作物への損傷が少ないなど、乗用管理機の特徴を活かした作業を行うことができます。

- 開発機は、4~6km/h程度の高速作業が可能で、作業能率は従来機の1.5~2倍、燃料消費量は従来機の半分程度で済みます。また、ほ場に20cm程度以上の大きな石があっても、その上をディスクが通過するので作業が可能です。

- 土を反転させる作用が強いことから雑草防除性能が高く、収穫前の雑草量(乾物重)は、条間で従来機の半分程度、株間で6割程度でした(表2)。

- 高水分な土壌でも土の練り付けや圧縮が少なく、砕土が良好なため、このような土壌条件で作業した場合の大豆収量は、従来機に比べ平均で15%程度増加しました(表3)。

おわりに

昨年に市販されたトラクタ用の開発機は好評を得ており、150台程度普及しています。今回、乗用管理機用開発機が市販されることで、更なる普及が期待されます。また、平成22年7月16日に富山県富山市で実施する現地セミナーにおいても、乗用管理機用ディスク式畑用中耕除草機を紹介する予定でおり、今後も普及促進のための活動を続け、大豆等の安定生産に貢献していきます。