飼料イネを活用した繁殖和牛の周年放牧と農地の合理的畜産利用モデル

1.飼料イネ活用型周年放牧モデル開発の背景・ねらい

飼料生産など農地の畜産利用は、1米の生産調整、2遊休農地の解消、3飼料増産及び飼料自給率の向上、4地力向上及び日本型輪作システム展開の点から重要な課題である。これらの課題解決にむけ飼料イネ生産や放牧などの水田の飼料利用が推進されている。しかし、飼料イネ生産は栽培経費が高いうえ、生産物のイネ発酵粗飼料(イネWCS)の収穫調製や運搬、給与に掛かる経費や労働負担が大きいなどの問題を抱えている。他方、放牧は冬期の飼料確保が課題である。

そこで、中央農業総合研究センターでは、飼料イネ生産と放牧を組み合わせた農地管理と繁殖和牛の周年放牧モデルの開発に、茨城県常総市で畜産農家(繁殖牛86頭飼養)、耕種農家(3戸、農用地26ha管理)とともに取り組んでいる。このモデルでは、牧草と飼料イネ、イネWCSを利用して、放牧可能な繁殖和牛(飼養頭数の半数にあたる妊娠確認牛)を、これら飼料の生産圃場で周年放牧する。いわば飼料の地産地消である。

これまでに延べ約18,000頭、最近1年間では延べ約12,000頭の繁殖和牛を放牧している。1年間の放牧飼料の内訳は、牧草・野草約6,000頭・日、飼料イネ約2,000頭・日、イネWCS約3,600頭・日、ひこばえや笹約400頭・日である。飼料イネの活用により通常行われている牧草主体の2倍以上の放牧頭数を実現するとともに、経費を要する飼料イネの効率的利用に取り組んでいる(第1図)。

2.飼料イネ活用型周年放牧モデルの概要とキーテク

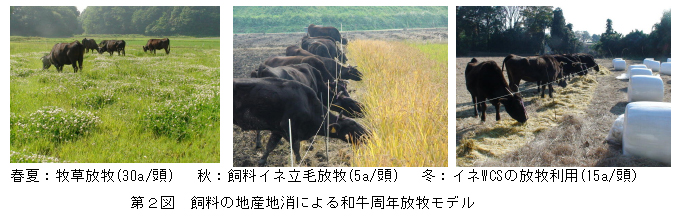

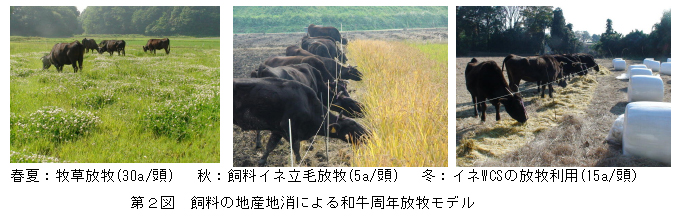

畜産農家から13km離れた大生郷地区では、繁殖牛(妊娠確認牛)を次のように周年放牧する(第2図)。14月~9月は転作田と畑計10.5haで牧草や野草を採食させる(牧草放牧、繁殖牛1頭あたり約30a)。210月~11月は水田に作付けた飼料イネのうち約1.5haを立毛状態で採食させる(飼料イネ立毛放牧、同5a)。312月~3月は水田に作付けた飼料イネのうち約5haから収穫した稲発酵粗飼料を放牧給与する(イネWCSの冬季放牧利用、同15a)。放牧牛の観察や転牧、給水などは大生郷地区の耕種農家が行う。牛舎に近い菅生地区の飼料イネ約6haはイネWCSに収穫調製して牛舎に運び、授乳牛や育成牛に給与する。つぎに、周年放牧モデルのキーテクである飼料イネの放牧利用について述べる。

- 飼料イネの立毛放牧

飼料イネの立毛放牧は1秋の放牧期間の延長、2稲わら収穫や牧草播種、飼料イネ収穫作業などに多忙な秋期の家畜飼養管理の削減、3機械による収穫・運搬作業の削減と資材や燃料の節約、こうした狙いで取り組んでいる。

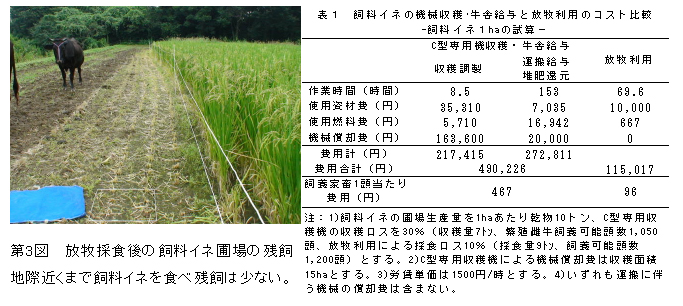

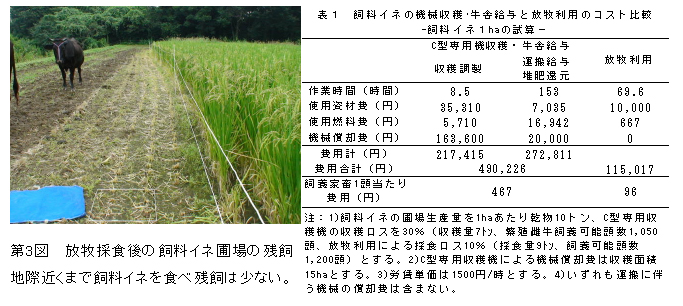

飼料イネの立毛放牧により以下の点が明らかにされた。1電気牧柵を活用して牛の採食範囲を制限すると、牛は地際から1~2cmの高さまで飼料イネを採食する。その結果、採食ロス(残草)は飼料イネ生産量の約3%に抑えられ、10aあたり100頭・日以上の高い牧養力を確保できる(第3図)。2機械収穫が困難な降雨条件下でも、飼料イネを牛の腹に納めることができる。3飼料イネ専用品種は出穂3ヵ月後でもほとんど倒伏しないため、晩秋まで立毛状態のまま水田でストックできる。4機械による収穫、運搬、給与、家畜排せつ物の処理、堆肥の運搬、散布作業が削減されるため、飼料イネの収穫利用コストを5分の1に低減できる(第1表)。

- イネWCSの冬期放牧利用

高水分のイネWCSの牛舎への運搬・給与と堆肥の圃場還元は労力を要するだけでなく化石燃料を使用するため環境にも負荷を与える。そこで、イネWCSを収穫圃場や周囲の放牧地で冬期間に放牧牛に直接給与した。注意点は、未開封のイネWCSの周囲に電気牧柵を張り、放牧牛が盗食しないようにすること、給与時には牛がイネWCSに排せつしないように、電気牧柵等を利用して牛の行動を制限することである(第2図右)。イネWCSの収穫圃場での給与に要する経費は、牛舎へ運搬・給与した場合と比べて50%減少することが明らかにされた。

3.飼料イネ活用型周年放牧モデル開発の効果

1)転作面積の拡大、遊休農地の解消、未利用資源の活用

牧草放牧は飼料イネ栽培と比べて労力や経費を要しないため、耕種農家の農地管理面積は、イネWCS用の飼料イネ栽培のみを行っていた2005年よりも約12haも増加することができた。この中には、10年以上放棄され誰も手をつけることの出来なかった耕作放棄地や里山が8.2haある(第2表)。また、放牧利用圃場の周囲にある畦畔や農道の野草、作閑期の畑の野草などの除草作業が放牧により軽減されるとともに、里山の野草やひこばえなどこれまで利用されなかった飼料資源の活用が可能になった(第4図)。

また、飼料イネ生産では通常、耕種農家と畜産農家あわせて10aあたり8万円以上の助成金が交付されているが、このモデルの現地では放牧の導入によって10aあたり4万円の助成金で21.5haの農林地管理を実現しており、財政状況の厳しい中で転作面積の拡大や遊休農地解消の方策としても注目される(第2表)。

2)肉用牛繁殖経営の改善-規模拡大・省力化・飼料自給率の向上-

畜産農家では、繁殖牛の2分の1の放牧とその放牧管理を耕種農家が担うことにより、最も労力を要する繁殖牛の給餌、家畜排せつ物処理作業が軽減され、飼料生産を含め1頭あたり第3表 周年放牧による肉牛経営の変化労働時間は78時間から42時間に減少した。また、牧草主体の春から夏の放牧と飼料イネの立毛利用による秋の放牧、イネWCSを利用した冬季放牧を組み合わせることにより、繁殖牛の2分の1を周年放牧できるようになり、牛舎施設にも周年ゆとりが生じた。その結果、繁殖牛を2005年の51頭から2008年の86頭まで増加することができた。さらに、周年放牧の導入により繁殖牛の頭数が減少する一方、飼料基盤が拡大したため、繁殖牛の飼料自給率は63.1%から80.7%に向上した。また、牛舎で飼養する繁殖牛に必要な牧草やイネWCSの必要量が少なくなりそれらを子牛に給与することにより、子牛の飼料自給率も向上した(第3表)。

4.飼料イネを利用した秋冬季放牧の普及場面と課題

「飼料イネを活用した秋冬放牧」は、平場の転作受託組織において土地利用の一環に放牧や飼料イネ生産を導入し、冬季に中山間地域から家畜を預託し放牧飼養する「山里連携周年放牧」などの新たな耕畜連携システムの開発に適用できると考える。

ただし、「飼料イネの放牧利用」は転作施策の中で水田放牧と同列に扱われ、助成が削減されることが多い。常総市ではイネWCS生産より10aあたり43千円も削減されるため、営農面・環境負荷軽減面で顕著な効果があるにもかかわらず利用面積が必要最小限に限られている。「飼料イネの放牧利用」の推進にあたっては、施策運営面の改善が望まれる。