パソコン用ソフトについて

- モデル導入のコンピュータ環境

・OS:Microsoft Windows2000Professinal,2000XP

・プロセッサ:PentiumuIII800Mhz以上、または同等機種

・RAM:約770MB以上を推奨

・外部インターフェイス:USB1.1,USB2.0, IEEE1394のいずれか1つを選択

・ハードディスク:約300GB以上を推奨

- 使用方法 ソフトを自分のパソコンにインストールします。GUI(Graphical User Interface)が画面に計算したい地点の緯度と経度を入力するよう要求します。

画面表示に従って計算を進め、最後に気温分布や風速分布の結果が得られ、それを印刷することが容易にできます。

例えば、以下のような計算ができます。

1) 1982年から2004年までの全国の地域気象(15km,3km,1km単位)の再現計算ができます。

2) 住んでいる地域の気象を250mの細かさで知ることができます。

3) 水田や畑地が消失した場合の微気象への影響が推定できます。

4) ヒートアイランドやクールアイランドの研究に利用できます。

5) 農村と都市の気候緩和機能の違いを知ることができます。

6) 都市計画や地域開発の計画・立案に利用できます。

- 入手方法問合せ先 (独)農研機構 中央農業総合研究センター

農業気象災害研究チーム 井上君夫 Tel.029-838-8514

- 論文等の発表

・ 職務発明プログラム「気候緩和評価モデル」 (18中セ第0610134号)

・ H18共通基盤研究成果情報(行政・普及)「農業・農村のもつ気候緩和機能の評価モデル」

・ 農業環境工学関連学会2007年合同大会発表「気候緩和評価モデルの特徴と提供の方法について」

・ 気候緩和評価モデルで ここまで解かる「農林水産研究高度化事業」研究成果集、2007年2月発行

・ 気候緩和評価モデル~農業の多面的機能の定量的評価(農文協、環境保全型農業ホームページ)

・ 夏季晴天日における農地の気候緩和指数としてのボーエン比測定(農業気象学会誌に投稿中)

モデル計算と観測結果の紹介

モデル計算

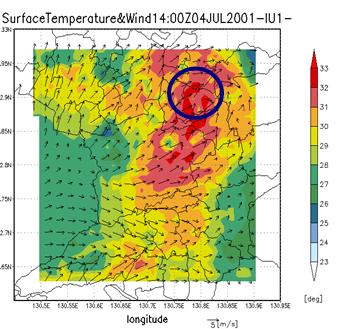

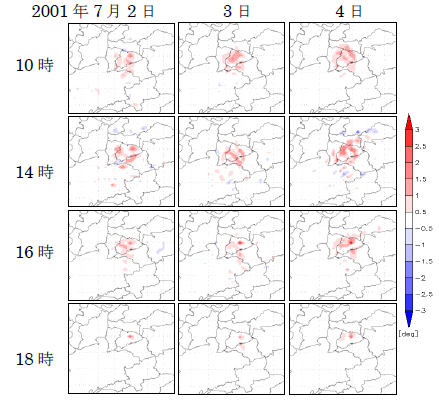

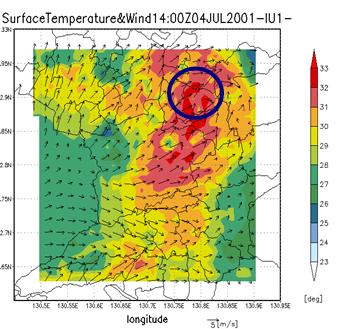

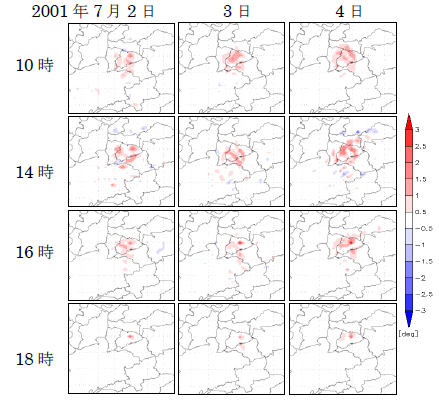

熊本市郊外の水田地帯を大規模に都市化(41km2)した場合(図1)、過去の晴天日の気象条件から局地気象の変化を予想しました。図2は2001年7月4日14時の気温と風向・風速の合成図です。図2の○印内の気温は改変前と比べて2~3°C上昇しています。3日間の変化を時間別に図示したのが図3です。赤い部分が都市化によって、気温が上昇すると予想されました。

図1 丸印の部分を水田から市街地に変更

図2 有明海からの海風によって、市街化による高温域が風下に延びています。

図3 土地利用の変更前後の温度差

赤くまとまっている部分は温度の上昇を示しています。

その周辺に赤と青の点々が見えますが、これはカオスと 呼ばれる現象で、温度のゆらぎです。土地変更による影響をより正確に把握するには、数日間 についてシミュレーションを実施し、その平均値や統計値 を作成して温度差を見ていく必要があります。

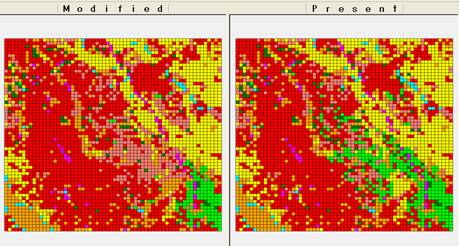

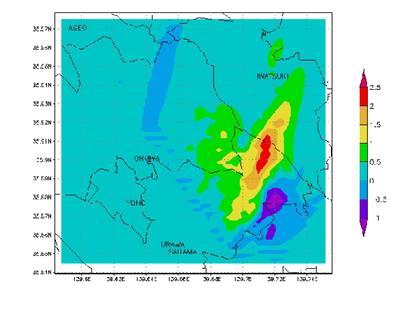

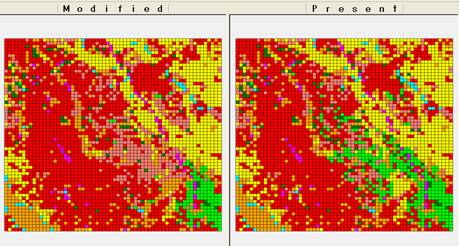

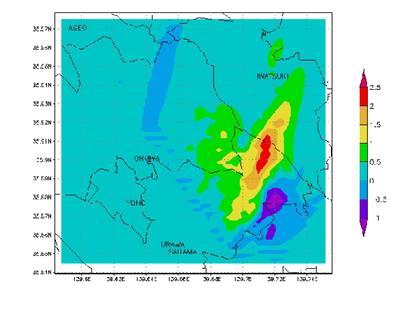

さいたま市大宮区の東を流れる見沼代用水と芝川に沿って広がる約1,260haの見沼田圃と呼ばれる地区は、かつて斜面林の生茂る一面の水田でした。しかし、現在では斜面林のほとんどが伐採され、水田は畑地や宅地へと変っていきました。図4(右)は1987年の土地利用で、左図は見沼地区一帯を1997年の土地利用に変更したものです。両者を比べると、その変化は一目瞭然です(1マスは250m四方です)。これらの土地利用に基づいた計算を、2001年7月12日の晴天日について行いました。図5は13時における改変前後の温度差を示す二次元気温分布です。水田や斜面林の減少は周辺の温度を上昇させる要因であることが示されました。

図4 右図は1987年の土地利用、左図は見沼地区の土地利用を1997年に変えたものです。

黄色は水田、緑色は斜面林、赤色は住宅、左下の水色は荒川河川敷です。

図5 見沼田圃を中心として、15km四方の領域内の温度差を250m単位で示しました。

大部分の青色は土地利用を変えていない部分で、温度差はありません。大宮、浦和、岩槻の境界付近で温度が上昇しています。

現在の土地利用に変って、温度を抑制する気候緩和効果が減少したことを示しています。 この効果は気象条件によっても違ってきます。

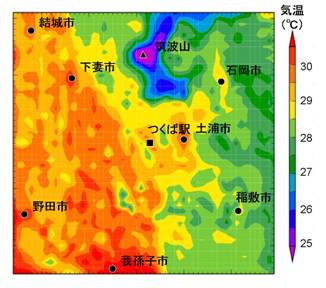

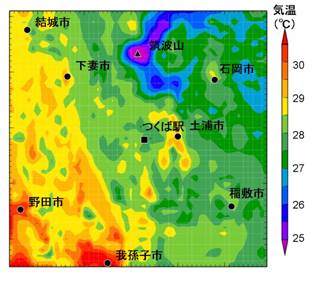

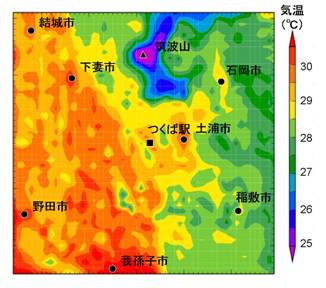

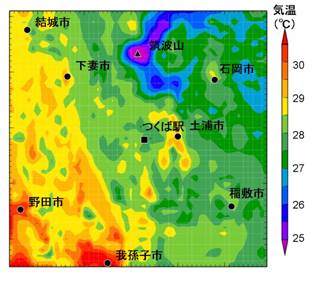

つくば科学博覧会を契機に、研究学園都市は大きく変貌しました。このころから都市のヒートアイランド現象が顕在化してきました。学園都市が建設される前の1976年の土地利用と現在の土地利用(1997年)で、どれほど局地気象に影響を及ぼすかを計算した一例が図6です。

図6 夏季晴天日(2004年8月2日12時)の気温分布です。

左図は現在の土地利用、右図は1976年の土地利用の条件下で、同じ夏季晴天日の気象条件で計算した結果です。

同じ気象条件で計算すると、土地利用の変化が局地気象に影響する様子を知ることができます。この図の1段上の関東地方の気温分布を見ると、東京からヒトデのように延びる熱波が続いていることが分かります。筑波山を挟んだ真壁市や石岡市の温度上昇は大きくありませんが、これには海からの北東気流が影響していると推察されます。

観測結果

水田の気温は市街地より低くなります

- 水田の気温が市街地より上がらないのは、地面に到達する太陽エネルギーの約80%が水の蒸発に使われるからです。このときに、周囲から熱が奪われ、水田付近の気温は周りよりも低くなります。

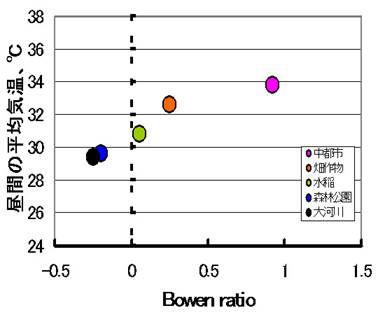

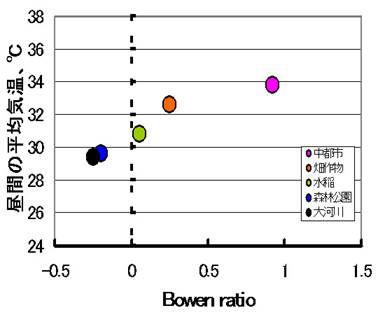

- 実際に、そのような現象が起きていることを図7の観測結果が示しています。これは真夏の晴天日に市街地、畑地、水田、森林公園、河川敷きでボーエン比を測りました。ボーエンは蒸発の難易度を示すパラメータで、マイナスは極めて蒸発が容易である、すなわち地面に十分な水分があることを示しています。プラスの1という数値は、地面が乾燥しており、そこに熱が蓄積されていることを示唆しています。

- 真夏の晴天日に限定すると、水田の気温は都市や畑地よりも1°Cから3°Cも低くなります。しかし、蒸発した水分のために、水田の空気の湿度は高まり、これを不快と感じる人もいます。

図7 ボーエン比法により観測されたボーエン比(蒸発の難易度)とそのときの昼間の平均気温との関係

ここで昼間とは8時から18時の観測時間を指します。

1作期を通してみる、水田の気候緩和機能量

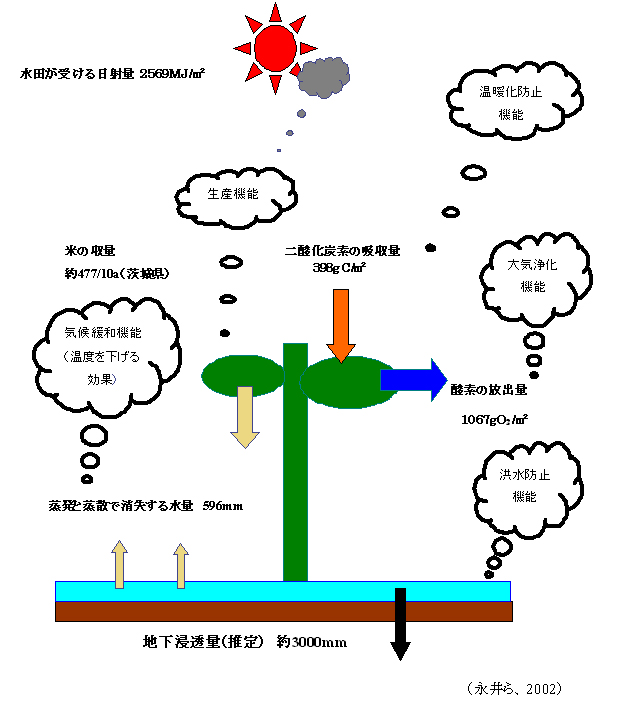

- アジアモンスーン地帯に位置するわが国の水田は、品質のよいお米を安定的に生産する機能を持っています。日本人が食べる61.9kg/人・年(平成15年)のお米は約2aの水田で生産できます。1作期の栽培日数は約150日です。

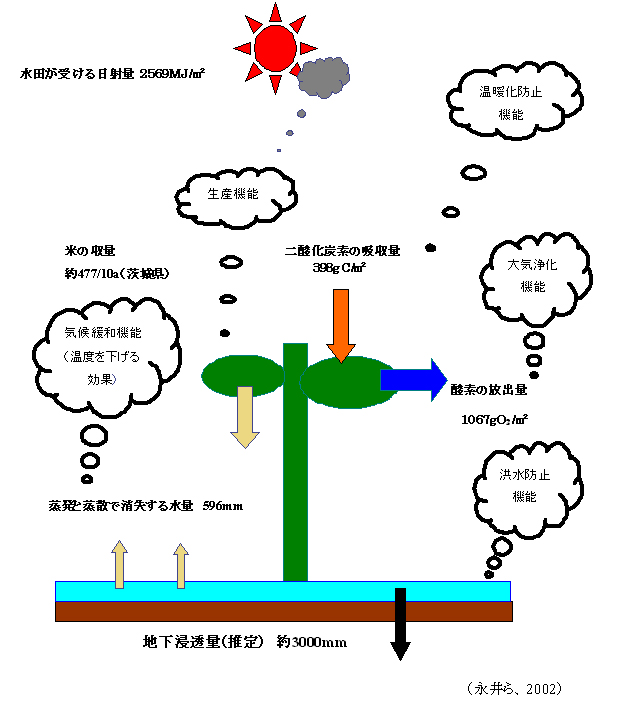

- 茨城県真壁市の水田で行った観測によると、1作期中に、水田は炭素換算で398gC/m2の二酸化炭素を吸収し、同時に1067gO2/m2の酸素を放出します。これは温暖化防止機能と大気浄化機能となります。一方では、水田からオゾンや亜酸化窒素といった温暖化ガスが大気中に揮散しますが、中干しなどを行う日本式水管理は、その作用を最小限に抑えます。

- 水田から大気への蒸発散量は水位換算で596mm、これは全用水量約3500mmの17%です。残りの用水は河川や地下に流出して、下流の耕地を潤します。