新品種育成の背景・経緯

ニホンナシは、お盆の時期に大きな需要があり、非常に有利な販売が可能となることから、お盆前に収穫できる品種が求められています。現在の主力早生品種である「幸水」の露地栽培における成熟期は全国平均で8月中下旬であり、お盆前に成熟可能な地域は西南暖地等の温暖な地域に限られています。そこで、成熟期の遅い東日本においてもお盆前に成熟する良食味の極早生品種を育成しました。

新品種「はつまる」の特徴

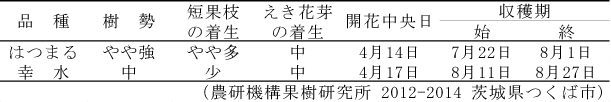

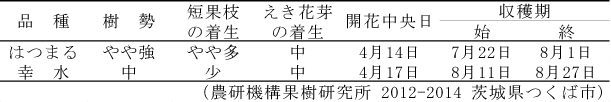

1.樹勢は「幸水」よりやや強い品種です。短果枝2)の着生は「幸水」よりやや多く、えき花芽3) の着生は同程度です。収穫期は、育成地(茨城県つくば市)で7月下旬~8月初旬、南東北で8月上~中旬であり、「幸水」より20日程度早い品種です(表1)。

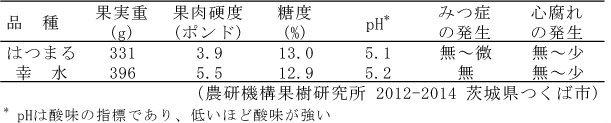

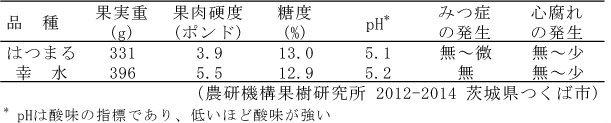

2.果実は重さが330g程度で、「幸水」より少し小果の赤ナシです(図1)。果肉硬度は「幸水」より軟らかく、肉質良好です。糖度と酸味は「幸水」と同程度であり、食味良好です。みつ症4)と心腐れ5)はわずかに発生しますが、程度は軽微です(表2)。

3.黒斑病6)に対して抵抗性があります。一方、黒星病7)に対しては罹病性ですが、慣行防除で防除が可能です。

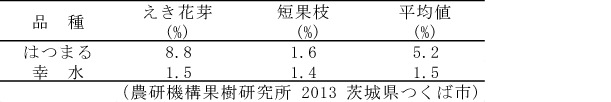

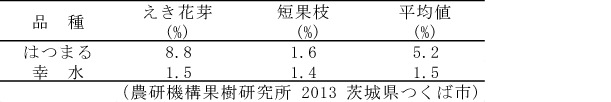

4.花芽の枯死や発育不良が全国的に認められます(※)。育成地では、えき花芽の枯死率が8.8%、短果枝の枯死率をあわせた平均は約5%と「幸水」よりやや高くなりますが、生産上問題にならない程度です(表3)。一方、熊本県と鹿児島県では、年によってはえき花芽の7割以上が枯死するとの報告もあります。発生程度は東日本より西日本で比較的高い傾向がみられ、特に西日本では品種選択の際に注意が必要です。

(※:系統適応性検定試験として、全国38都府県で試験栽培されました)

表1 「はつまる」の樹体特性

表2 「はつまる」の果実特性

表3 「はつまる」の花芽枯死率

図1 「はつまる」の結実状況

図2 「はつまる」の果実

今後の予定・期待

従来、露地栽培の「幸水」のお盆前の収穫が不可能であった、東日本での普及が期待されます。

品種の名前の由来

「はつまる」の名は、極早生で初物となり得る丸いナシであることに由来します。

苗木の配布と取り扱い

平成26年12月4日に品種登録出願公表されました。苗木は平成27年秋季より販売される見込みです。※販売につきましては果樹研究所によくあるご質問をご確認ください。

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel029-838-7390 Fax 029-838-8905

用語の解説

1)幸水

現在、ニホンナシで最も広く栽培されている早生品種。ニホンナシの全栽培面積の約40%を占める。

2)短果枝(たんかし)

数cm以下の短い枝の芽が花芽となったもの。花芽が開花し、結実するので短果枝と呼ぶ。

3)えき花芽(かが)

数十cm以上伸長した枝に着生した先端以外の芽(えき芽)で花芽となったもの。えき花芽が着生した枝は通常長い場合が多く、長果枝と呼ばれる。

4)みつ症

果肉の一部が半透明となる生理障害。発生した果実は、ナシでは商品価値が低下する。

5)心腐(しんぐさ)れ

果心部が褐変、腐敗する症状。

6)黒斑(こくはん)病

ニホンナシの主要病害の一つ。主要品種の中では「二十世紀」が罹病性。「幸水」、「豊水」、「新高」は抵抗性を示す。

7)黒星(くろほし)病

現在ニホンナシの最重要病害。主要品種を含め、ほとんどのニホンナシが罹病性である。