新品種育成の背景・経緯

ニホンナシの主要品種は、自家不和合性という性質を持っていることから、結実を確保するためには労力のかかる人工受粉作業が必須です。そこで、自分自身の花粉でも結実する自家和合性品種を育成しました。

新品種「なるみ」の特徴

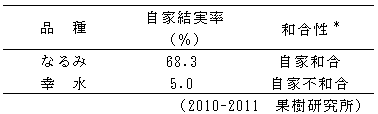

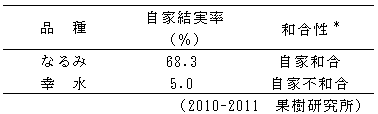

1. 人工受粉による自家結実率は68.3%であり、自家和合性を示します(表1)。無受粉での結実率も50%以上であり、人工受粉をしなくても十分な結実が見込めます。

2. 自家和合性は「おさ二十世紀3)」由来の雌しべ側の変異によるものです。花粉側に自家和合化の変異は認められず、本品種の花粉は主要品種の中では「幸水」と交雑不和合性4)を示します。

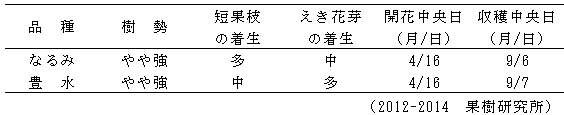

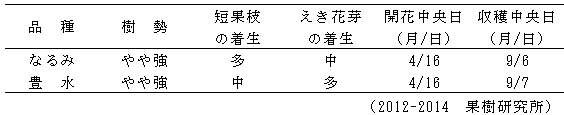

3. 樹勢は「豊水」と同程度の品種です。「豊水」と比較して、短果枝(たんかし)5)の着生は多く、えき花芽(かが)6) の着生は少ない品種です。開花中央日は4月中旬で、「豊水」と同時期です。収穫中央日は9月上旬で、「豊水」と同時期です(表2)。また、収量は「豊水」並みです。

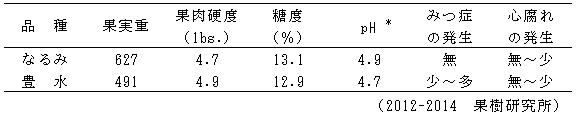

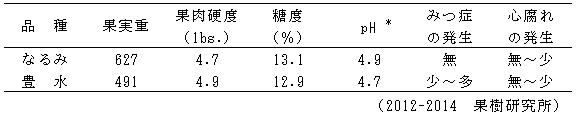

4. 果実は重さが600g程度で、「豊水」より大果です。果肉硬度は「豊水」と同程度で軟らかく、肉質良好です。糖度は「豊水」と同程度、酸味は「豊水」よりやや少なく、食味良好です。みつ症7)は発生せず、心腐(しんぐさ)れ8)はわずかに発生しますが、程度は軽微です(表3)。

5. 「豊水」同様、黒斑病(こくはんびょう)9)には抵抗性で、黒星病(くろほしびょう)10)に対しては罹病性です。黒星病が多発するとの報告がみられるので、十分な防除が必要です。

6. 樹や枝の枯死、胴枯れ症状の発生が全国的に認められます。今後、その発生要因等を明らかにする必要があります。

表1 「なるみ」の自家和合性

* 結実率30%以上を和合性、30%未満を不和合性

表2 「なるみ」の樹体特性

表3 「なるみ」の果実特性

* pHは酸味の指標であり、低いほど酸味が強い

図1 「なるみ」の結実状況

図2 「なるみ」の果実

今後の予定・期待

全国のニホンナシ栽培地帯で栽培可能であり、人工受粉の省力化が可能な品種として普及が期待されます。

品種の名前の由来

「なるみ」の名は、自家和合性を有し、自家受粉で実がなるナシであることに由来します。

苗木の販売予定時期

平成27年11月27日に品種登録出願公表されました。苗木は平成28年秋季より販売される見込みです。※販売につきましては果樹研究所によくあるご質問をご確認ください。

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構 連携普及部 知財・連携調整課 種苗係

Tel 029-838-7390 Fax 029-838-8905

用語の解説

1) 自家不和合性

多様な性質を持つ子孫を作るために、花粉と雌しべの間で自分自身と他者を識別し、自分自身の花粉では受精しない性質。自分自身の花粉が受粉すると、雌しべ側が産生する花粉管伸長を阻害する毒素によって攻撃され、受精できない。

2) 豊水

現在、ニホンナシで早生の「幸水」に次いで広く栽培されている中生品種。ニホンナシの全栽培面積の約25%を占める。

3) おさ二十世紀

鳥取県内で発見された「二十世紀」の突然変異体で自家和合性を示す。雌しべ側が変異しており、自分自身の花粉が受粉しても花粉管伸長を阻害する毒素が一部産生されず、花粉管が伸長できるため受精できる。

4) 交雑不和合性

異なる品種間でも自家不和合と同様の反応が起こって、受精・結実しない現象。

5) 短果枝

数cm以下の短い枝の芽が花芽となったもの。花芽が開花し、結実するので短果枝と呼ぶ。着生が多い方が望ましい。

6) えき花芽

数十cm以上伸長した枝に着生した先端以外の芽(えき芽)が花芽となったもの。えき花芽が着生した枝は通常長い場合が多く、長果枝(ちょうかし)と呼ばれる。着生が多い方が望ましい。

7) みつ症

果肉の一部が水浸状化し半透明となる生理障害。発生した果実は、ナシでは商品価値が低下する。

8) 心腐れ

果心部が褐変、腐敗する症状。

9) 黒班病

ニホンナシの主要病害の一つ。主要品種の中では「二十世紀」が罹病性。「幸水」、「豊水」、「新高」は抵抗性を示す。

10) 黒星病

現在ニホンナシの最重要病害。主要品種を含め、ほとんどのニホンナシが罹病性である。