【背景・経緯】

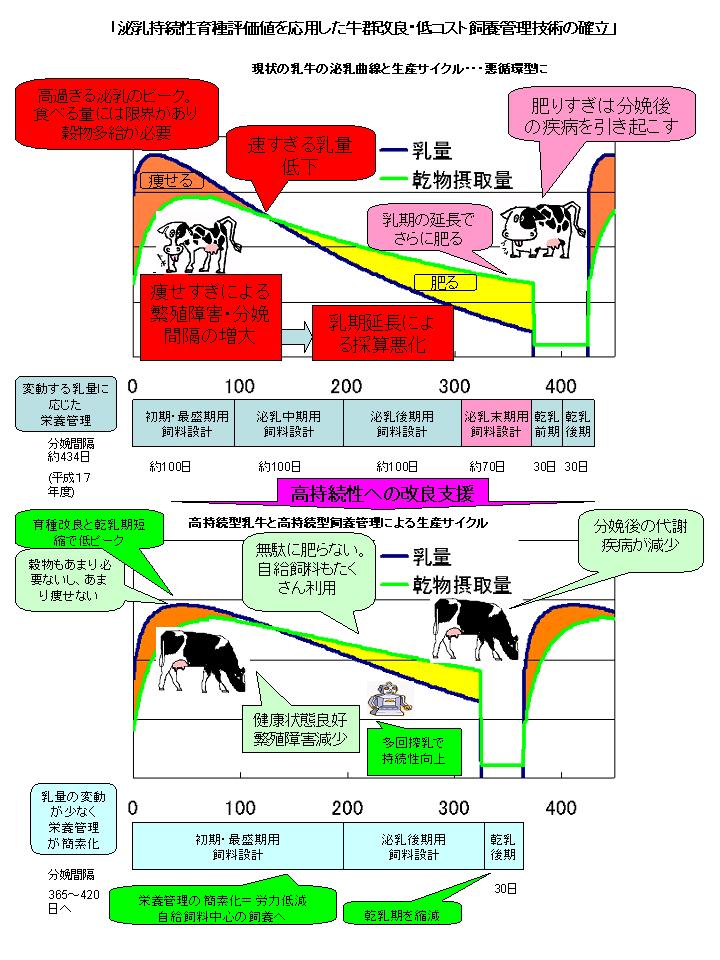

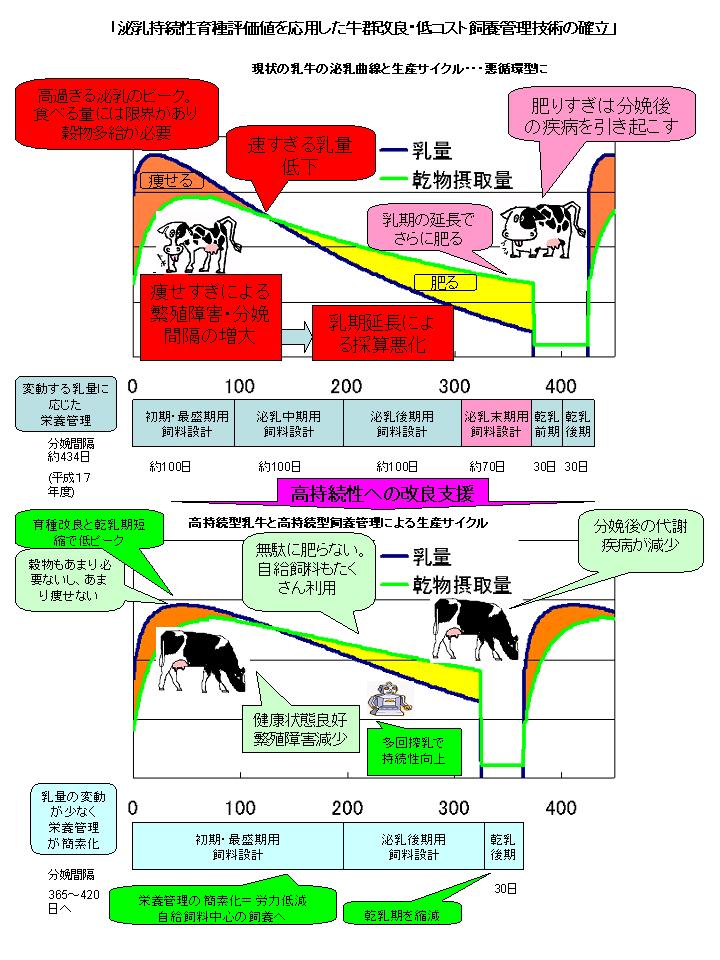

日本の乳牛は育種改良等によって1泌乳期(分娩から次の分娩準備までの305日間)の乳量が9,000kgを超えていますが、繁殖障害や代謝病・生産病等が多発し、乳牛の高能力化が生産コストや飼養管理労力の低減に十分につながっていません。

北海道農業研究センターでは、このような病気を防ぐため、分娩後のピーク乳量は相対的に低いが泌乳末期の乳量は多い「高泌乳持続型乳牛」の育種改良法の開発を進めてきました。この研究成果等に基づいて、平成20年11月から家畜改良センター等から種雄牛の泌乳持続性育種評価値が公表されています。

この高泌乳持続型乳牛への改良は、飼養管理を簡素・省力化するとともに、泌乳期のエネルギーバランスを改善できるので、疾病の低減や繁殖成績の改善(分娩間隔の短縮)が期待できます。泌乳持続性の高い乳牛への改良は一部の酪農家で経験的に実現されていますが、多くの酪農家が用いることのできるような実用的な技術として完成しているとは言えません。

そこで、多くの酪農家に使ってもらうために、利用しやすい泌乳持続型乳牛群への選抜改良支援プログラムを開発するとともに、その牛群作りを支援するため、泌乳初期の乳量の増加を抑える乾乳期短縮技術や泌乳後期の乳量の落ち込みを抑える多回搾乳技術等の飼養管理技術の構築に取り組む必要があります。

【内容・意義】

新しく導入された泌乳持続性指標に基づいて、農家自らがパソコンで容易に利用できる選抜改良支援プログラムを開発するとともに、このような高持続型泌乳パターンを実現できるような飼養管理技術や飼料の給与メニューを新たに開発・実証し、実用的な技術として組み立てます。また、高泌乳持続型乳牛の生理・繁殖特性や代謝疾病の抑制効果等について経営評価を含めて明らかにし、これらの成果は、高乳量でかつ健全な乳牛群への改良方向として臨床獣医師・普及員等にも情報を提供します。

【成果、効果】

本プロジェクトの実施により、泌乳前期の疾病等の低減による診療等経費の削減、自給飼料利用の拡大による飼料費削減の可能性、乳牛供用年数の改善による乳牛償却費の圧縮、さらには乳牛生涯生産性の向上へとつながり、コスト低減効果により試算値では低持続型乳牛と比べて乳牛1頭当たり約20%の収入増が期待されます。

【用語の解説】

「泌乳持続性」

乳牛の乳生産量は分娩後30~40日目前後に最高(泌乳ピーク)に達し、その後漸減してしまう。この泌乳量のピーク以降の減少の程度を泌乳持続性という。

泌乳持続性の高い牛群は、ピーク乳量は低いがピーク以降の乳量の低下が少なく、泌乳中後期の乳量が高くなる。

「泌乳・泌乳牛」

乳を分泌すること。あるいは乳を分泌している状態。例えば泌乳牛とは、乳を生産する状態にある牛のこと。泌乳の初期とは、分娩して乳を生産する状態に入ってまもなくのこと。

「乾乳・乾乳期」

泌乳牛を分娩の準備などのために、飼料給与量を減らし、搾乳を行わないなどの人為的な操作によって、泌乳を止めること。乾乳期とは、分娩の準備のために人為的に泌乳を止めてから、分娩までの期間。分娩後の乳生産を最大にする乾乳期間として60日間が推奨されている。ただし、妊娠末期や疾病などにより、自然と泌乳が止まることもある。

「泌乳曲線」

乳牛は分娩後乳生産を始めてから急速に乳量が増大し、一般的に分娩後30~40日前後で最高となり、その後漸減する。この分娩後の乳量の変化を表したものが泌乳曲線。

「泌乳持続性育種評価値」

平成20年11月より、家畜改良センターの乳用牛評価報告書等に採用された種雄牛の育種評価値(種雄牛の持つ遺伝的能力の評価値)。具体的には、種雄牛の娘牛の60日目乳量と240日目乳量の差の平均値からの偏差量を相対的に97~103の範囲であらわしたもの。持続性が高い牛は数値が大きくなり、平均値であれば100になる。