新品種育成の背景

近年、テンサイ栽培では高温多湿を好む黒根病と褐斑病が恒常的に発生しており、大きな問題となっています。2010年は夏に高温・多湿が続き、黒根病および褐斑病が多発して記録的な低収となり、2016年は相次ぐ台風の上陸・接近により記録的な降水量に見舞われ、排水不良地帯を中心に黒根病が激発して大きな被害が生じました。気候変動が道内主要作物に及ぼす影響に関する将来予測では、今後、気温上昇と降水量の増加にともなって、テンサイの黒根病や褐斑病の初発が早期化し、発生量も増加すると予想されています(北海道立総合研究機構農業試験場資料 第39号)。黒根病は薬剤防除が難しい土壌病害で、最も有効な対策は抵抗性品種の作付けです。また、褐斑病は定期的に薬剤防除を行うことで病気の発生や進行を抑えることができますが、最近では薬の効かない褐斑病菌の割合が増加していることもあり、抵抗性品種の作付けが重要です。特に、排水不良の問題を抱える畑は、もともと黒根病が発生しやすい上に、降雨後にトラクターが畑に入れずに褐斑病の防除ができないことがあり、両病害の発生リスクが大変高いことが問題となっています。

新品種育成の経緯

これまで育成された北海道の優良品種では、黒根病に対しては「北海みつぼし」が最も強い抵抗性を、褐斑病に対しては「リボルタ」が最も強い抵抗性を示します。テンサイの安定生産のためには、これらの病害に対する強い抵抗性を併せ持つことが望まれます。さらに、「北海みつぼし」や「リボルタ」は栽培時に当年抽苔(とう立ち)が発生しやすく、移植栽培では早期播種を避けることや、苗が必要以上に低温に晒されないようにする等、特別な管理が必要であり、抽苔耐性5)(とう立ちのしにくさ)の改良が求められています。

農研機構では、これまでに黒根病と褐斑病への抵抗性遺伝子に関する研究を進めており、得られた知見を利用して高度な抵抗性と抽苔耐性を併せ持つ育種母本「JMS72」を開発しました。これを活用し、スウェーデンの種苗会社MariboHilleshög Research(本社:デンマーク)との国際共同研究により育成したのが新品種「カチホマレ」です。

新品種「カチホマレ」の特徴

- 「カチホマレ」は、国際共同研究により育成した品種であり、農研機構の黒根病および褐斑病抵抗性に優れる種子親「JMS72」とMariboHilleshögのそう根病6)抵抗性の花粉親「POLL-5015」を交配した一代雑種7)品種です(写真1)。

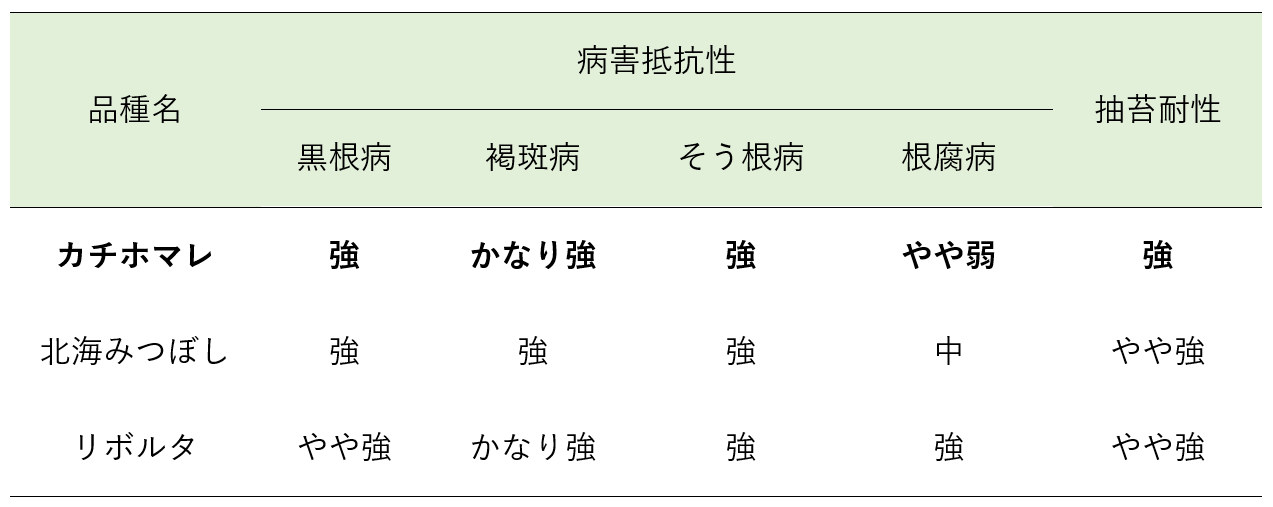

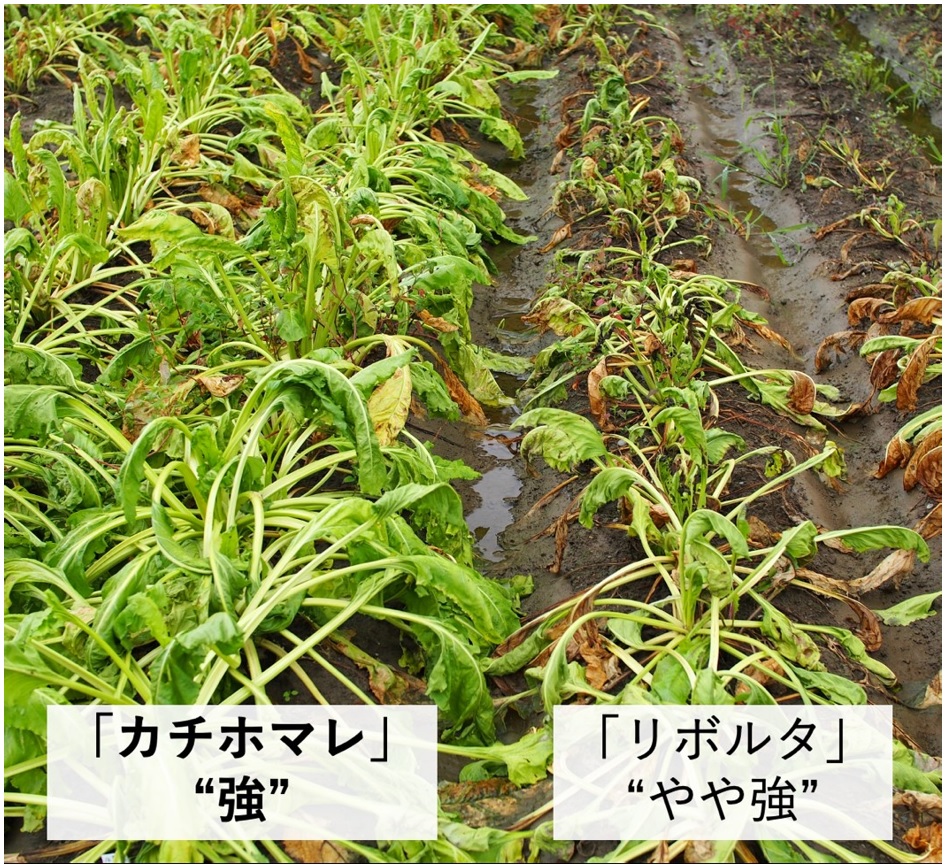

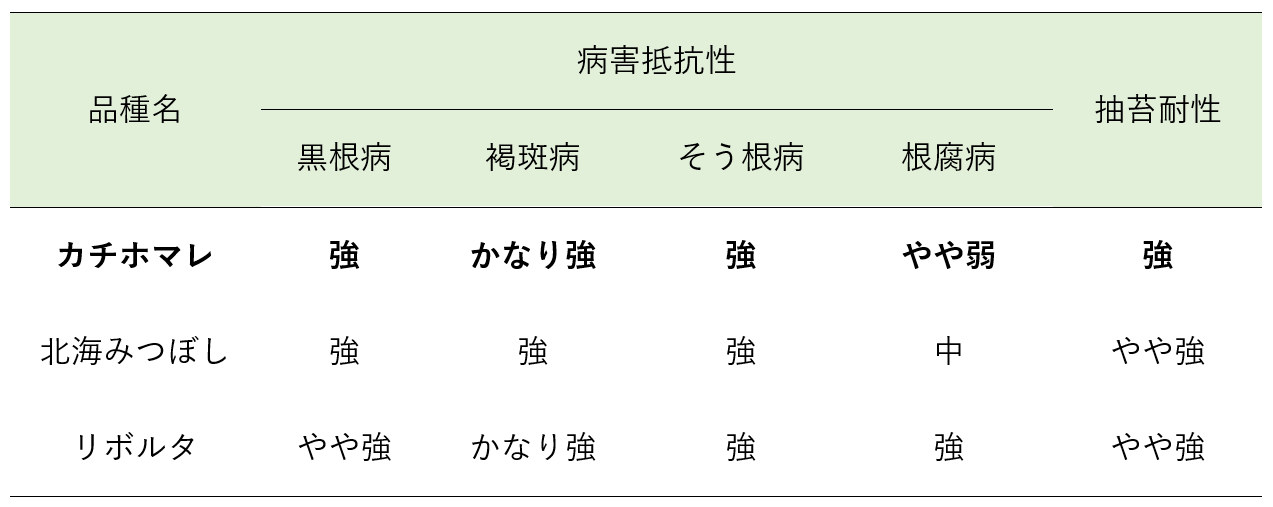

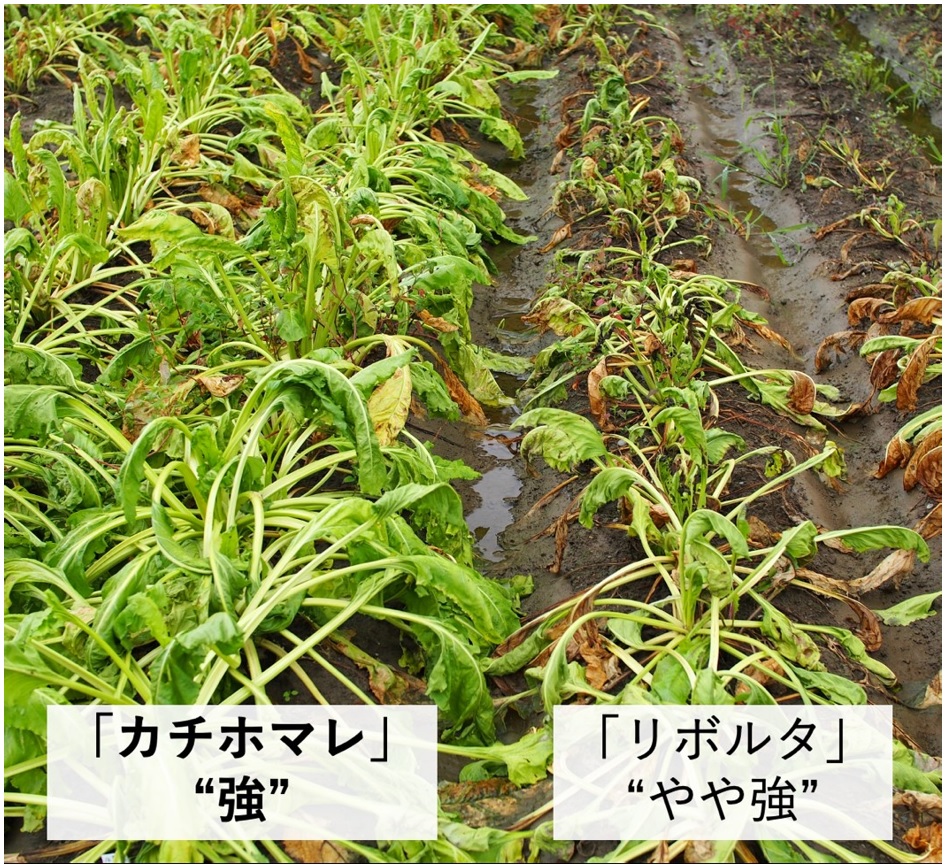

- 「カチホマレ」は黒根病抵抗性が"強"、褐斑病抵抗性が"かなり強"であり、北海道の優良品種の中で最も強い抵抗性を示します(表1、写真2)。

- 「カチホマレ」の抽苔耐性は「北海みつぼし」と「リボルタ」よりも改良された"強"であり(表1)、普及地帯に制限がなく、通常の育苗管理で栽培が可能です。

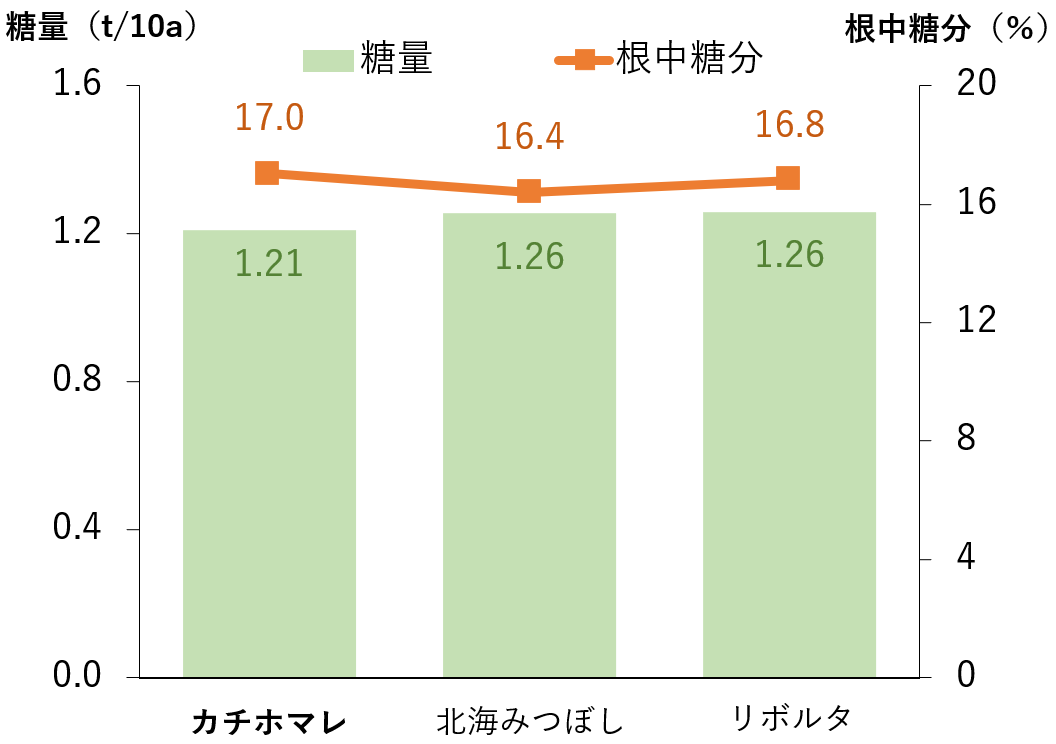

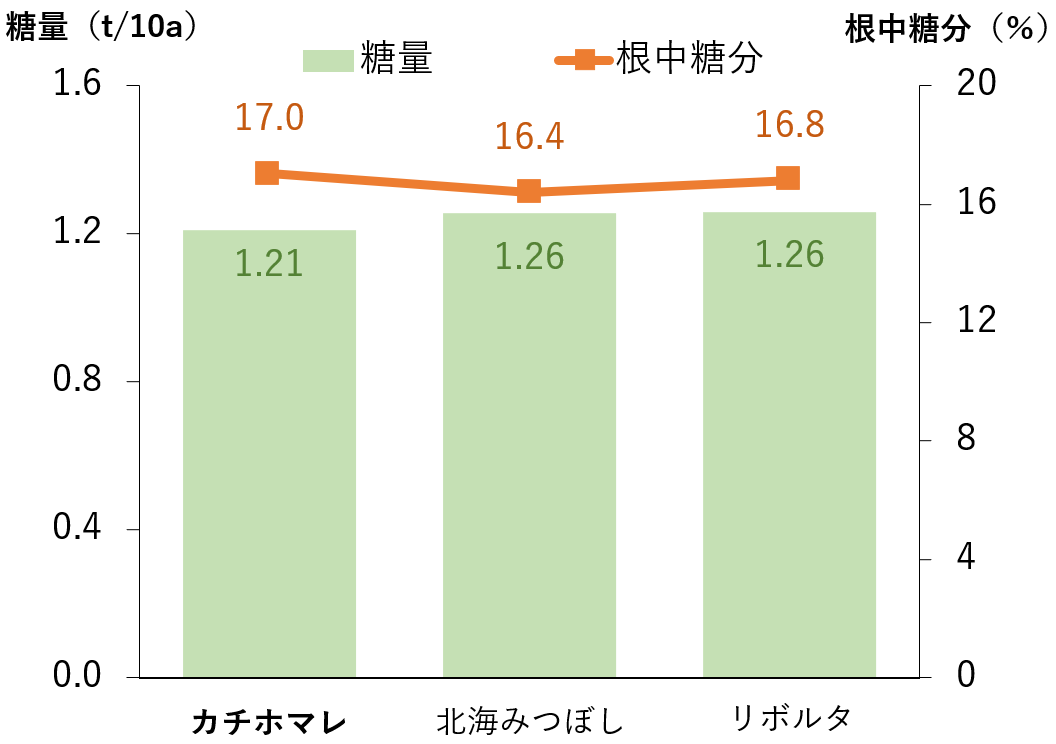

- 全道5か所の健全畑で行った生産力検定では、「カチホマレ」は、「北海みつぼし」や「リボルタ」よりも糖量がやや少ない傾向が認められました(図1)。

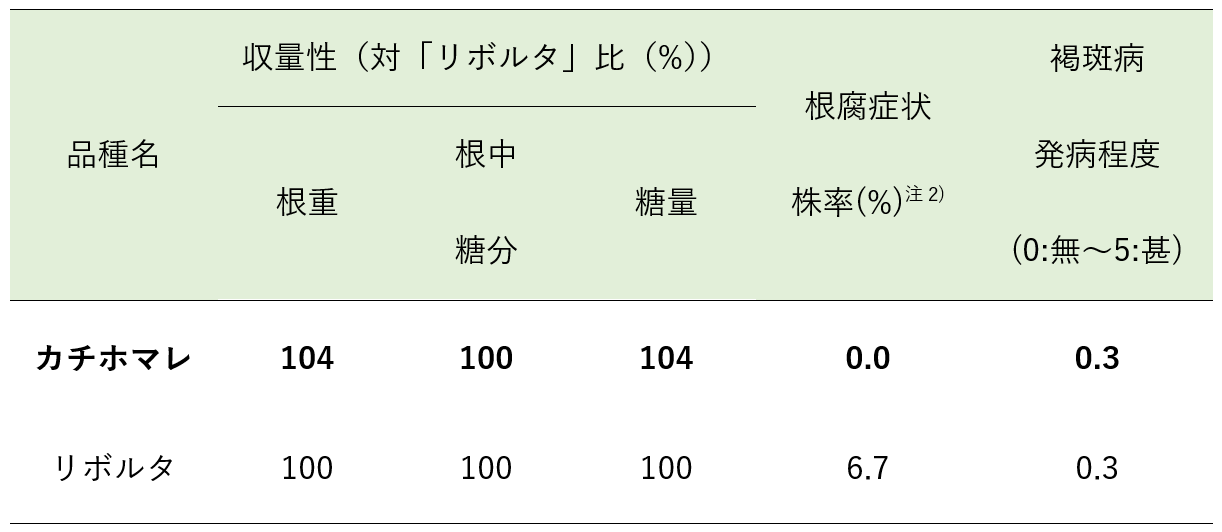

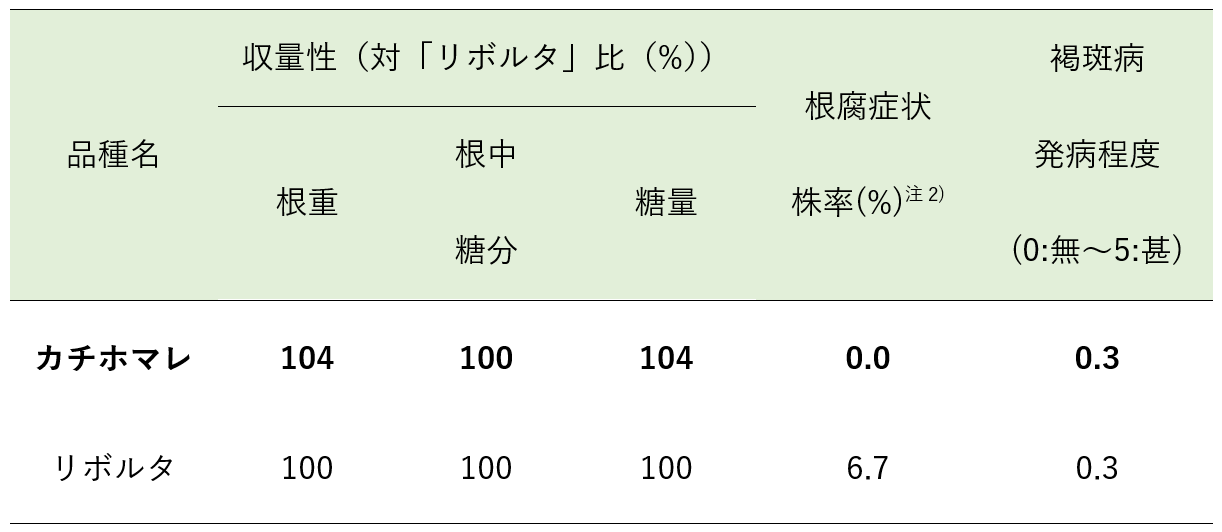

- 過去の生産履歴から排水不良が確認された生産者の畑で行った試験では、「カチホマレ」は黒根病の発生が「リボルタ」よりも少なく、糖量が「リボルタ」よりもやや多い結果となりました(表2)。

- 栽培上の留意点としては、「カチホマレ」は根腐病8)抵抗性が"やや弱"であるため、適切な防除に努める必要があります(表1)。

品種の名前の由来

耐病性が優れるので、病気に"勝"、出身地(育成地)は十"勝"、ということで「カチ」。これに、"誉"高いという意味を込めて「ホマレ」を付し、「カチホマレ」としました。

今後の予定・期待

「カチホマレ」は、北海道の優良品種の中で黒根病および褐斑病に最も強い抵抗性を複合して有します。そのため、黒根病が発生しやすく、褐斑病の適期防除が困難になりやすい排水不良畑を中心に「カチホマレ」を作付けすることにより、これらの病害に対して被害軽減が期待できます。また、抽苔耐性も改良されていることから、これまでは当年抽苔が発生する懸念があるために黒根病抵抗性"強"の「北海みつぼし」の導入が難しかったオホーツク沿海地域等にも作付けできます。

以上のことから、排水不良地帯を中心として「リボルタ」の一部ならびに「北海みつぼし」の全部と置き換えて「カチホマレ」を普及することにより、テンサイの生産および生産者所得の安定に寄与できると考えられます。

なお、「カチホマレ」は2020年より普及が始まり約600haの作付け実績がありました。2021年以降は毎年約500haの作付けが見込まれています。

種子入手先

農研機構北海道農業研究センター 地域戦略部 研究推進室 知的財産チーム

TEL 011-857-9417 | FAX 011-859-2178

利用許諾契約に関するお問い合わせ

農研機構本部 知的財産部 知的財産課 種苗チーム

TEL 029-838-7390 | FAX 029-838-8905

用語の解説

- 黒根(くろね)病

- 糸状菌Aphanomyces cochlioidesの感染により引き起こされるテンサイの重要病害であり、感染すると根部に黒色の壊死症状が現れる。夏期が高温・多湿の年や排水不良畑に発生が多い。

- 褐斑(かっぱん)病

- 糸状菌Cercospora beticolaの感染により引き起こされるテンサイの重要病害であり、感染すると葉や葉柄に斑点や褐変枯死の症状が現れる。夏期が高温・多湿の年に発生が多い。

- 複合病害抵抗性

- テンサイにおける主要病害(黒根病、褐斑病、そう根病、根腐病)の複数に対して抵抗性を示すこと。近年は病害による被害軽減のため、複合病害抵抗性を示す品種が増えている。

- 当年抽苔(とうねんちゅうだい)

- テンサイの原料栽培時に抽苔(とう立ち、花をつける茎が伸びること)が発生すること。本来、越冬後の翌春に抽苔するものが播種した当年に抽苔するため"当年"抽苔という。当年抽苔は、植物が低温に当たることで生じやすい。抽苔は機械作業の妨げになるとともに収量低下も招くために問題となる。

- 抽苔耐性(ちゅうだいたいせい)

- 当年抽苔しにくい特性で、その強弱は品種によって異なる。栽培品種では抽苔耐性が強いことが求められる。

- そう根病

- Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)の感染によって引き起こされるテンサイの重要病害であり、感染すると根重および根中糖分の低下を引き起こす。本ウイルスはネコブカビ類Polymyxa betaeによって媒介されるため、発病はPolymyxaが多くなる条件(高温・多湿および高い土壌pH)で著しい。近年育成されたテンサイ品種は例外なく抵抗性を示す。

- 一代雑種

- 異なる親をかけ合わせた雑種のこと(いわゆるF1)。一代雑種は両親に比べて生育が旺盛で収量も大幅に増加するため、テンサイでは通常、一代雑種を品種とする。

- 根腐(ねぐされ)病

- 糸状菌Rhizoctonia solaniの感染により引き起こされるテンサイの重要病害であり、感染すると葉柄基部や根部に黒褐色の壊死症状が現れる。畑全面に発生することは稀で多くはスポット状に発生する。抵抗性を狙った育種は難しい。効果的な薬剤が開発されており、適期防除により被害の低減が可能。

参考図

写真1 新品種「カチホマレ」の外観

表1 「カチホマレ」の主な特性

写真1 新品種「カチホマレ」の外観

表1 「カチホマレ」の主な特性

強度の順番 : かなり強 > 強 > やや強 > 中 > やや弱

写真2 黒根病激発条件での地上部生育(2016年)

写真2 黒根病激発条件での地上部生育(2016年)

図1 健全畑における「カチホマレ」の生産力評価 [全道5か所、4か年(2014~2017年)の平均値]

表2 排水不良畑注1)での「カチホマレ」の収量性評価(2017年)

図1 健全畑における「カチホマレ」の生産力評価 [全道5か所、4か年(2014~2017年)の平均値]

表2 排水不良畑注1)での「カチホマレ」の収量性評価(2017年)

注1) 過去の生産実績により湿害等が多発する生産者の畑で実施。

注2) 本試験で見られた根腐症状は主に黒根病に起因し、内部腐敗が1/2以上進行した株の割合を示す。