開発の社会的背景

北海道は、国内の小麦生産量の2/3を占める大産地で、中でも東部 (十勝・オホーツク地域などの道東地域) が主要産地となっています。寒冷で生育期間が長い点を生かした多収品種の開発に伴い、これら地域の主要品種は十数年ごとに耐寒性・耐病性のある小麦品種に交代しています。更に栽培技術の向上により、ここ数十年で北海道内主要産地の小麦の単位面積当たり収量は大きく増加しています。収量の増加に伴い国内産小麦を使用した製品の開発が進み、需要の高まりとともに安定供給が求められています。しかし、収量は平均的には年々増加しているものの、年ごとの変動の幅は大きく、収量が低下する理由が分からない年もありました。そこで生産現場から、収量が変動する要因の解明や、減収を防ぐための栽培手法の開発が求められてきました。

研究の経緯

農研機構を中心とする研究グループは、北海道の主要産地の小麦収量が減少する最大の要因は、6月の開花期以降に生じる気温の上昇や、連続的な曇天傾向であることを明らかにしています。6~7月の日射量と気温を組み合わせて収量を推定する簡易的な計算法や、詳細な気象データに基づいた汎用的作物生育解析モデルで、収量が低下する要因の解析を行ってきましたが、2016年と2018年に生じた、その年の収量が前年の3~5割にまで落ち込むような低収量年が出現する原因が分かりませんでした。そこで今回、短期的な気象条件に収量を低下させる要因が存在すると考え、長期の収量データから変動要因の解明をめざしました。

研究の内容・意義

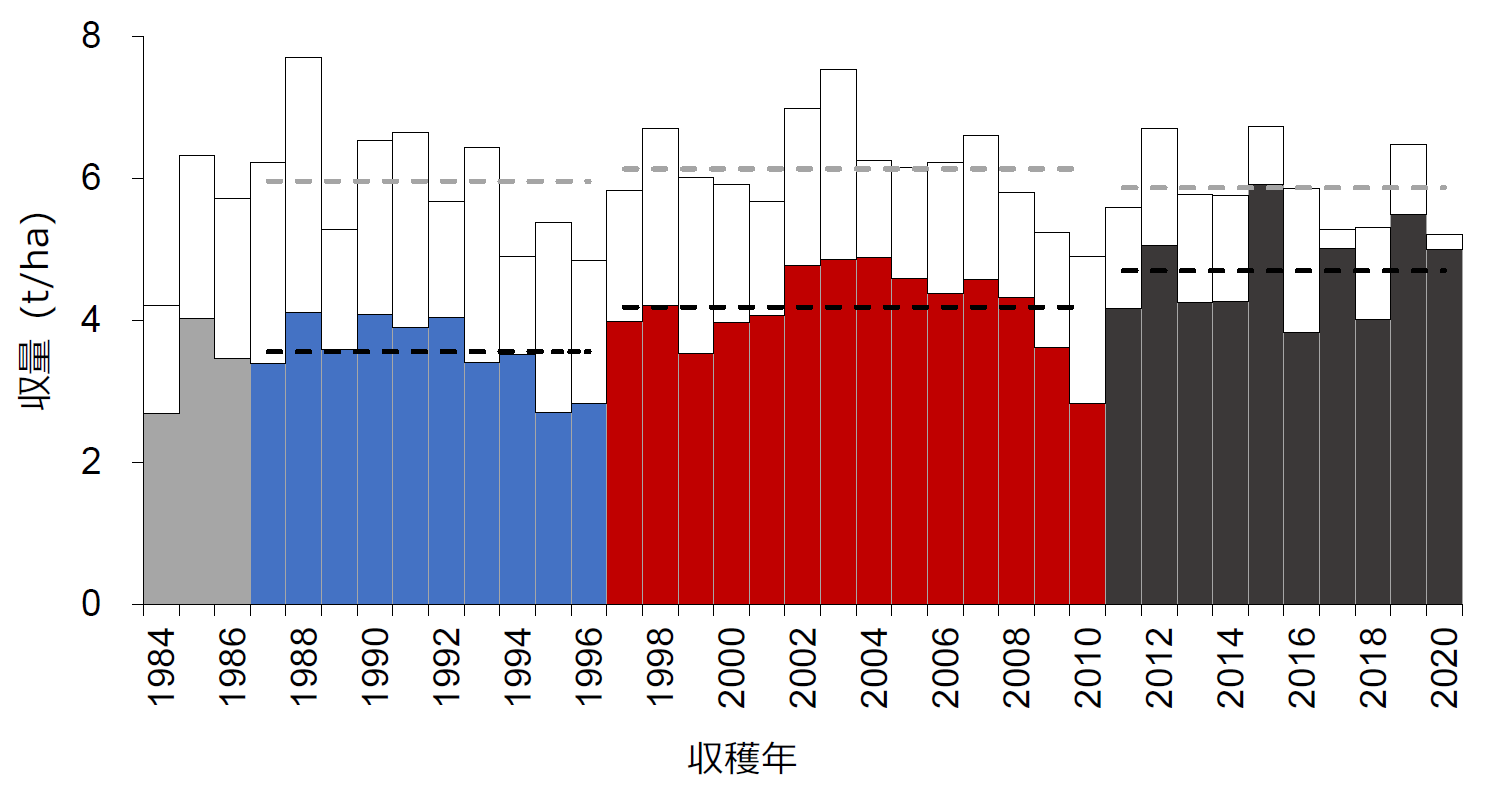

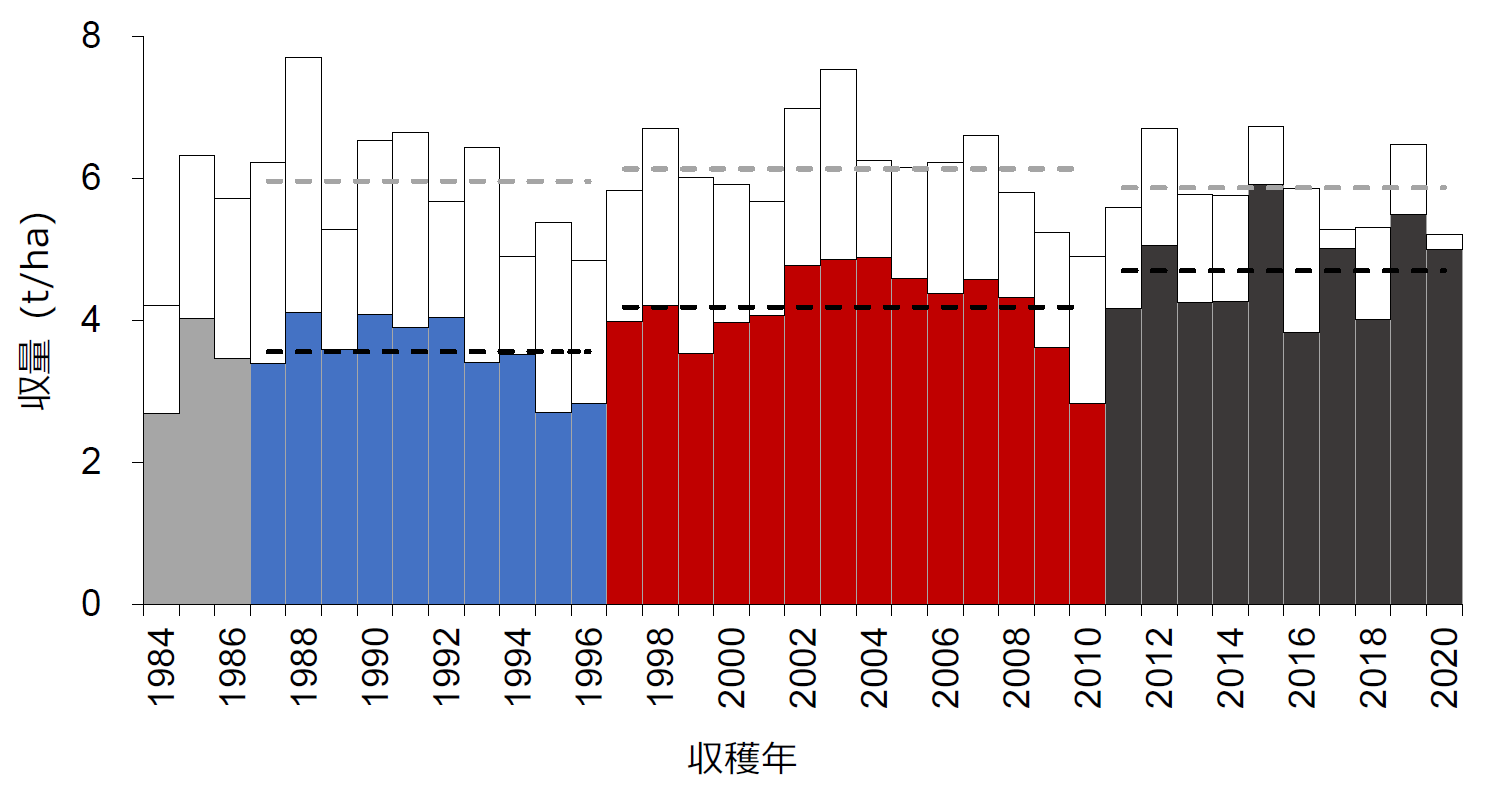

今回、農研機構を中心とした研究グループは、数日単位の短期的な気象条件が小麦収量に与える影響を調べました。1984年から2020年の北海道内主要産地の小麦収量について、この地域のメッシュ農業気象データ2)と汎用的作物生育解析モデルから、小麦の最大収量 (最大可能収量) を算出し、農林水産省の市町村統計データより入手した実収量と比較を行いました (図1) 。

「気象条件からモデル計算された最大可能収量」と「実際の収量」の差である「収量ギャップ3)」は、値が小さいほど実収量が生育期間全般の気象条件で期待される収量を満たしていることを意味します。

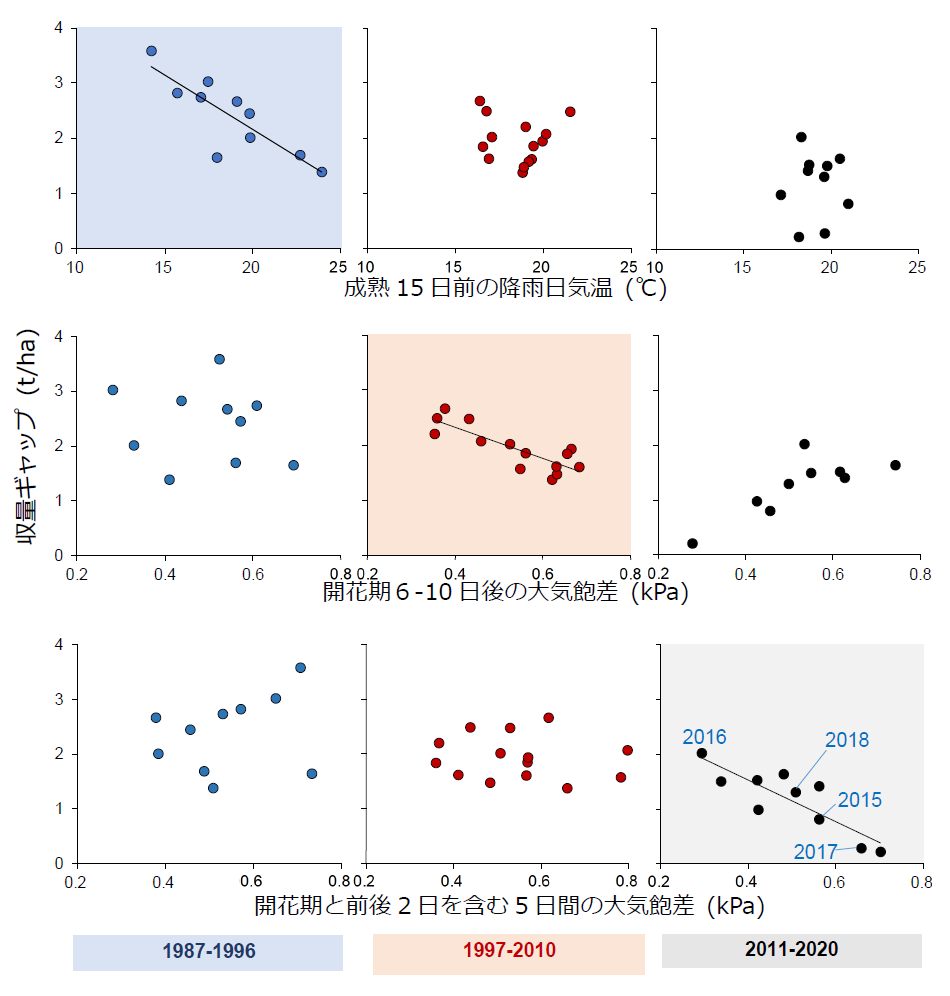

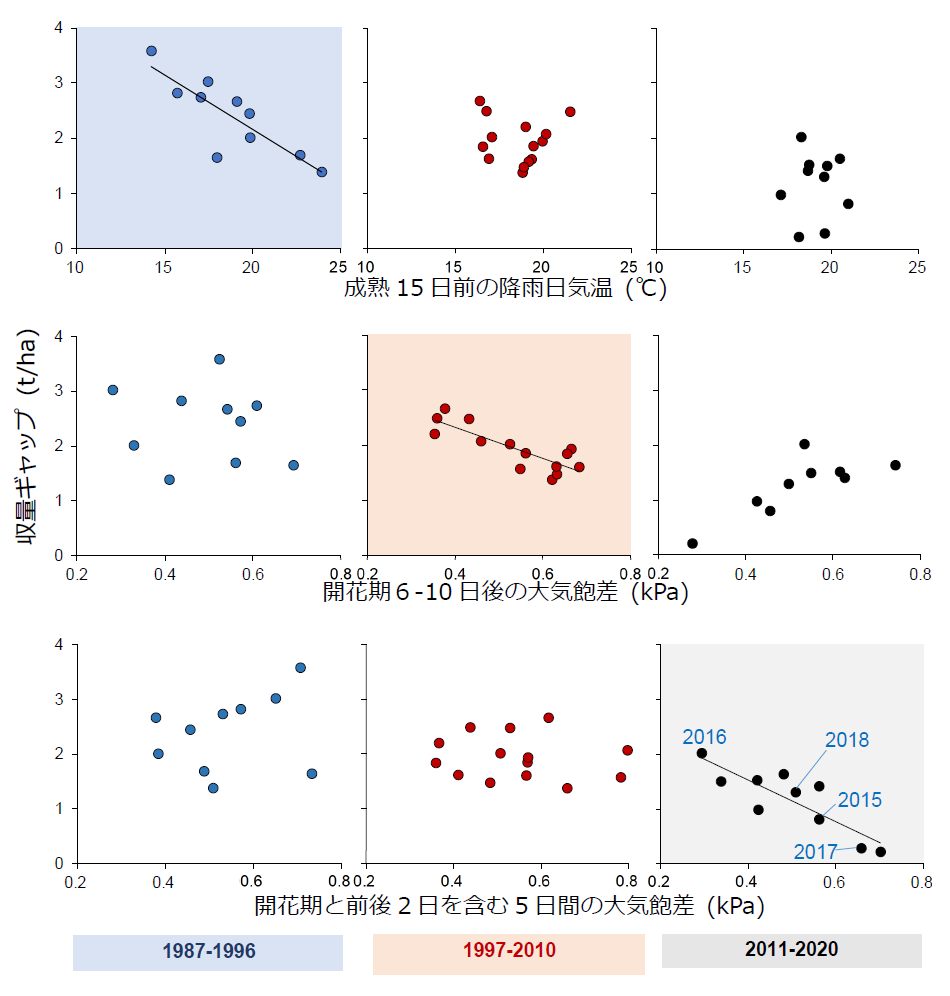

気温や日射、大気の乾燥程度を示す値 (大気飽差4)) など、6種類の数日単位の短期的な気象条件と収量ギャップとの関連を調べたところ、2種類の気象条件 (大気飽差と降雨日の平均気温) の寄与が大きく、収量ギャップは、短期間の特定の生育段階に降雨や曇天が続くと、大きくなることが分かりました。2011年以降の小麦収量には、開花期と前後2日を含む5日間の天気が大きく影響し、この時期が晴天だと増収、曇天・雨天だと減収となり、最大で35%の差が出ることが分かりました (図2) 。2016年と2018年は、開花期に曇天・雨天であったことが原因で、収量が減少したと考えられます。この結果から、現行品種の「きたほなみ」が多収になるには、晴天時に開花期を迎え確実に受粉することが最重要であることが分かりました。

この関係性は、現在の主要品種である「きたほなみ」の特性であり、「チホクコムギ」や「ホクシン」が主要品種であった2011年以前は、違う傾向が見られました。「チホクコムギ」では、収穫前の降雨と低温が重なった場合に生じる穂発芽の発生、「ホクシン」では開花後の湿潤気象下で生じやすい赤かび病の発生が、収量を減少させる主要因と考えられます。耐病性の改良の進んだ「きたほなみ」では、病害が軽減された一方、受粉に関わる開花中の気象条件は、収量を減少させる要因として残ったと推定されました。これらの結果から、北海道内主要産地で小麦の新品種が出るたびに順調に収量が伸びた理由は、穂や粒の数を増やす改良で収量が増えたことに加え、降雨・曇天が原因となる穂発芽や赤かび病の被害にも強くなったことが大きく寄与することが、示唆されました。

平均的な北海道の秋まき小麦の開花時期は、6月中旬です。6月は日が経つにつれて、本州の梅雨前線の影響を受ける曇りがちの日が多くなります。このため、開花が遅れるほど曇天・雨天時に開花するリスクが高まります。本成果から、融雪材の散布や適切な播種時期に作業を行う等の生育を早める技術が、収量の安定化に繋がることが示唆されました。

今後の予定・期待

本研究により、秋まき小麦の開花期の曇天・雨天は、収量低下リスクであることが分かりました。今後、生育を前倒しする栽培手法や、降雨の少ない時期に開花する品種等、開花期の悪天を避けるための技術開発を進めることで、小麦生産の安定化が可能になると考えられます。また、開花期に焦点を当てた情報発信も、生産安定化技術に繋がると期待できます。

用語の解説

- 作物生育解析モデル

- 作物の成長過程を数式で表現したもので、光合成量に伴う成長量の変化を計算します。光合成に影響する気温、日射量、土壌水分量など複数の気象データを入力することで、作物の成長量やその気象条件下において可能な最大限の収量 (最大可能収量) を計算できます。

- メッシュ農業気象データ

- 農研機構が開発・運用する気象データサービスシステムです。全国の日別気象データを、約1km四方単位で示すことができます。気象情報が農業現場で有効に活用されることを目指し、研究・開発・教育・試用を目的に利用されています。

- 収量ギャップ

- 実収量と生育期間全般の気温や日射量等の気象条件からモデル計算された最大可能収量の差。ヨーロッパで開発された作物生育解析モデル「WOFOST」を用いました。実際の収量は、病害の発生により低下しますが、最大可能収量は、地域特有の病害や子実の障害等を評価できません。 (収量ギャップ) = (最大可能収量) - (実収量) で示され、値が小さいほど、実収量は、生育期間全般の気象条件で期待される収量を満たしていることを意味します。

- 大気飽差

- 大気の湿潤程度の指標であり、気温における飽和水蒸気圧に対する実際の水蒸気圧で示されます。曇天・降雨などにより湿潤な気象条件ほど、大気飽差はゼロに近づきます。

発表論文

Shimoda Seiji, Terasawa Youhei, Nishio Zenta, 2022, Improving wheat productivity reveals an emerging yield gap associated with short-term change in atmospheric humidity. Agricultural and Forest Meteorology, 312, 108710

https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108710

参考図

図1 小麦の最大可能収量 (透明のバー) と道東地域の実際の収量 (色の付いたバー)

図1 小麦の最大可能収量 (透明のバー) と道東地域の実際の収量 (色の付いたバー)

実際の収量は農林水産省作物統計資料から算出。「チホクコムギ (青色) 」「ホクシン (赤色) 」「きたほなみ (黒色) 」が主要品種であった期間。灰色・黒色の横点線は、最大可能収量と実収量の期間平均。

図2 各年の収量ギャップと相関の高い特定の生育時期の気象要因

図2 各年の収量ギャップと相関の高い特定の生育時期の気象要因

年代は左から、1987-1996年、1997-2010年、2011-2020年 (チホクコムギ10年、ホクシン14年、きたほなみ10年が主要品種の期間) 。図中の収量ギャップと気象値は、年ごとの平均値で市町村の作付面積の加重平均から算出しました。それぞれの期間、相関の高い生育時期・気象要素は、上の段から収穫前15日の降雨日の平均気温、開花6-10日後の大気飽差、開花日を含む前後2日間の大気飽差。

右下の図から、2015年と2016年、2017年と2018年で収量ギャップに違いがあります。2016年と2018年の前年からの急激な収量低下は、開花期の気象の差が大きく寄与したことが示唆されます。