開発の社会的背景

わが国で現在栽培されている主要なセイヨウカボチャ品種は、つる性でほ場一面につるを伸ばします。果実は長く伸びたつるの途中につくため、株によって着果位置がバラバラになります。特に抑制作型ではその傾向が顕著で、収穫時の果実を見つける作業に時間がかかることが栽培する上で問題となります。また、収穫作業の負担を軽減するために、将来的な機械化に向けた取り組みが進められていますが、機械化に適した性質の一つとして着果位置が揃う品種の育成が必要とされています。

研究の経緯

北海道農業研究センターでは、着果が株元に近く、着果位置が揃う短節間性品種の育成を進めており、これまでに「TC2A」や「ジェジェJ」などの品種を開発してきました。しかし、これらの品種は栽培期間が高温条件となる抑制作型では着果位置が安定しないなどの問題がありました。そこで、農研機構と朝日アグリア株式会社は、2017年よりかぼちゃの共同育成を開始し、短節間性を有する良食味品種「豊朝交1号」を開発しました(2022年7月品種登録出願)。その後、さらに安定した短節間性・株元着果性を持ち、かつ端境期に出荷可能な抑制作型に向く品種の育成に向けて交配と選抜を行い、新品種「栗のめぐみ2号」を育成しました。

新品種「栗のめぐみ2号」の特徴

<来歴>

「栗のめぐみ2号」は、農研機構北海道農業研究センターが開発した短節間性を有する「北海6号」(花粉親)と朝日アグリア株式会社が開発した着果性に優れる「親K」(種子親)との交配によるセイヨウカボチャF1品種です。

<主な特徴>

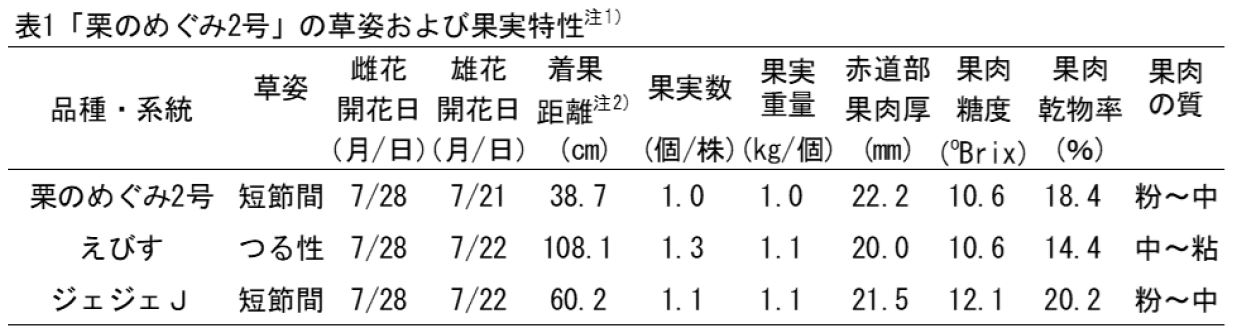

1.「栗のめぐみ2号」の主枝は、生育初期から中期にかけて短節間性を示します(図1、表1)。つる性品種「えびす」と比較すると株元からの着果距離が半分以下となっており、短節間品種「ジェジェJ」よりも着果距離が短くなっています(表1)。収穫時期には畦上または畦に沿った位置に着果している様子が見られます(図2)。

「栗のめぐみ2号」(短節間性品種) 「えびす」(つる性品種)

図1 生育初期のかぼちゃの草姿

「栗のめぐみ2号」(左)の主枝は生育初期には短節間性を示し、つるが伸びずに畦(写真中央寄りの黒いマルチフィルム部分)の範囲内で葉が茂っている。「えびす」(右)は生育初期からつる性を示し、畦(写真左側の黒いマルチフィルム部分)から通路部分(写真右側の地面が見えている部分)に向かってつるが伸びている。

図2 かぼちゃ「栗のめぐみ2号」の着果の様子

写真手前から写真奥に向かって、 畦(黒いマルチフィルムの部分=2本の白い点線に挟まれた内側の部分)があり、 畦上または畦に沿って果実が着いている。(赤丸は着果位置を示す)

注1)数値は農研機構北海道農業研究センター研究ほ場において

抑制作型で実施した栽培試験(2か年)の平均値。各年次1品種10株×3反復を供試

2021年6月9日播種、6月26日定植、10月1日収穫

2022年6月1日播種、6月24日定植、9月26日収穫

注2)株元から第1果までの距離を示す。

2.「栗のめぐみ2号」の雌花および雄花の開花時期は、「えびす」や「ジェジェJ」とほぼ同等です(表1)。

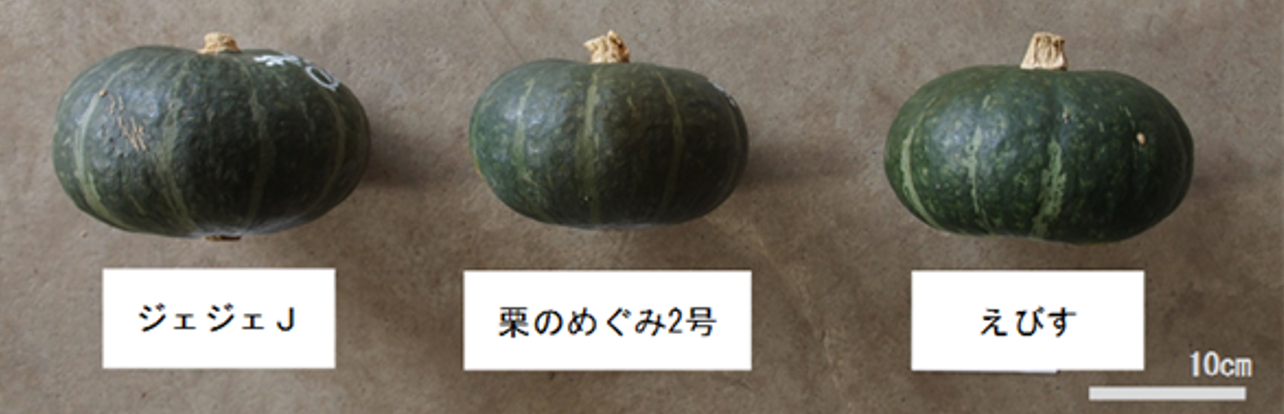

3.「栗のめぐみ2号」の1個当たり果実重量は「えびす」や「ジェジェJ」とほぼ同等です。果皮色は「えびす」に比べると濃く、黒緑色です(表1および図3)。

図3 かぼちゃ果実の外観

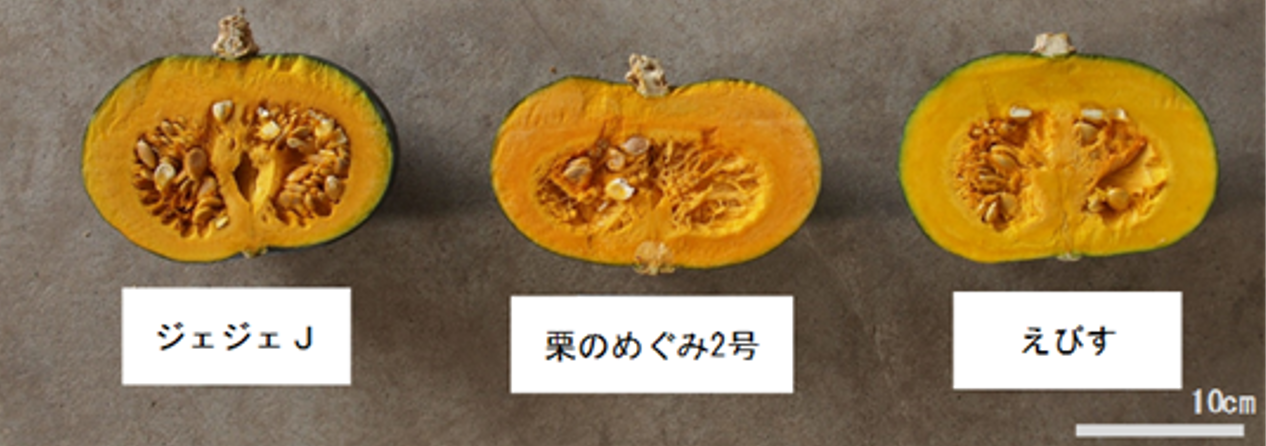

4.「栗のめぐみ2号」の果肉は濃い黄色です(図4)。果肉の厚さは「えびす」や「ジェジェJ」と比較して同程度からやや厚い傾向にあります。果肉の糖度は「えびす」と同等で、乾物率が高く粉質でホクホクした食感の良食味のかぼちゃです(表1)。

図4 かぼちゃ果実の断面

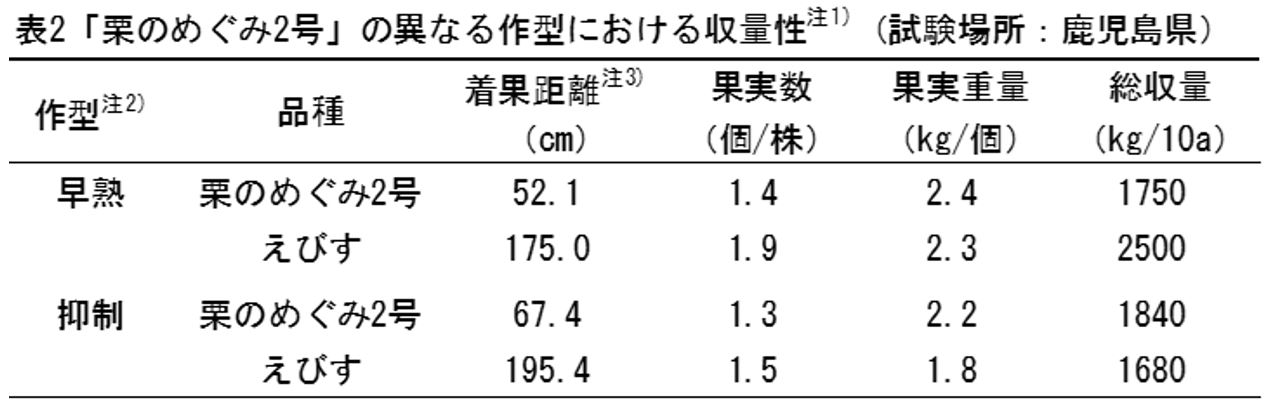

5.鹿児島県における栽培試験では、早熟作型および抑制作型のいずれでも「栗のめぐみ2号」は「えびす」よりも着果距離が短くなっています(表2)。また、いずれの作型でも「栗のめぐみ2号」の1個当たり果実重量は「えびす」より重く、特に抑制作型において「栗のめぐみ2号」は1個当たり果実重量の変動が少なく、総収量も「えびす」より多いことから抑制作型に適した品種であるといえます(表2)。

注1)鹿児島県農業開発総合センター大隅支場(鹿児島県鹿屋市)における栽培試験

注2)早熟作型 2021年2月25日播種、3月5日定植、6月11日および17日収穫(10株×2反復)

抑制作型 2021年8月20日播種、8月27日定植、11月20日収穫(10株×2反復)

注3)株元から第1果までの距離を示す。

<栽培上の留意点>

1.「栗のめぐみ2号」は全国の普通作型から西南暖地の抑制作型に向いています。病害抵抗性は既存品種と同程度であるため、産地に合わせた薬散防除を必要とします。

2.「栗のめぐみ2号」は短節間性品種であるため、800本~1,000本/10a程度の密植栽培が可能です。

3.「栗のめぐみ2号」の果実の日持ち性は2~3か月程度であり、一般品種よりも長期貯蔵に向いています。

品種の名前の由来

農研機構北海道農業研究センターと朝日アグリア株式会社で共同育成した「豊朝交1号」(商品名:「栗のめぐみ1号」)に続く、共同育成F1品種であり、ホクホクとした食感が栗を思わせることから命名しました。

今後の予定・期待

「栗のめぐみ2号」は、従来品種よりも株元近くに着果し、着果位置が揃うことから、果実が見つけやすく、収穫作業の軽労化が可能です。特に着果位置が揃いにくい抑制作型でも着果位置が安定していることが確認されています。そのため、抑制作型でのかぼちゃ栽培を断念していた生産者や産地において普及が期待できると考えています。

栽培用種子は2025年12月下旬より販売予定です。また、試験栽培用として一定量の栽培用種子を有償提供することも可能です。試験栽培を希望される方は下記の原種苗入手先へお問い合わせください。

原種苗入手先に関するお問い合わせ

朝日アグリア株式会社 種苗部

TEL 0274-52-6304 FAX 0274-52-4534

用語の解説

- 抑制作型

- かぼちゃの場合、普通栽培の時期より遅らせて夏~秋季に播種し秋~冬季に収穫を行う栽培方式を指します。一例として、鹿児島県では8月中旬~下旬播種、9月上旬~中旬定植、11月中旬~下旬収穫の作型となり、長期貯蔵(2~3か月)できれば端境期出荷が可能となります。

[概要へ戻る]

- 短節間性

- かぼちゃの多くはつる性ですが、生育全般または生育の中期ごろまでつる性を示さず、節(葉が茎とつながっている部分)と節の間が短い品種があります。これらを短節間性の品種としています。

[概要へ戻る]

- 株元着果性

- つる性の品種は株元から離れたところで着果しますが、短節間性品種は株元近く(株元から60cm付近まで)に着果しやすいため、株元着果性に優れます。株元付近で着果位置が揃うと収穫時に果実を見つけやすいというメリットがあります。

[概要へ戻る]

- 整枝作業

- かぼちゃはつるが伸びる時期に手入れを怠ると、あらゆる方向につるが伸びるため、一定方向に竹串や針金などでつるを誘引します。また、各節から発生するわき芽を適宜取り除いて、通気性と採光性を良くします。一方、品種によっては、果実肥大や着果数を安定させるために親つる1本仕立てや、親つると子つる2本を残す3本仕立てに調整することがあります。これら一連の作業を整枝作業と言います。

[概要へ戻る]