開発の社会的背景

ばれいしょの世界的な重要害虫の一つ、ジャガイモシロシストセンチュウGlobodera pallida (以下、Gpと略。図2 )が2015年に国内で初めて確認され、ばれいしょの健全生産が脅かされる懸念から大きな問題になりました。翌年からは、植物防疫法に基づいて「緊急防除2) 」が開始され、「寄主植物栽培の禁止」や「土壌が付着する植物地下部等の移動制限」などのまん延を防ぐ対策とともに、Gpの密度を減らす防除対策も行われています。この防除では、捕獲作物と呼ばれる「Gpの密度を減らす効果がある植物」を用いた防除技術が開発され、実用されています。しかし、Gpのような難防除害虫に対しては、複数の防除技術を組み合わせて対策を実施することが重要なため、新たな防除技術の開発が必要とされました。

研究の経緯

Gpは、寄生・増殖できる植物が少なく、好適な寄主植物はばれいしょやトマトに限られます。これらに確実に寄生して増殖するために、Gpはそれらの根から分泌される特有の物質「ふ化促進物質」に反応してふ化する特性を有しています。 (図3) およびBが同定されており、極めて低濃度でも卵が反応し、ほとんどがふ化します。しかし、ふ化した幼虫は寄主植物に寄生できなければ、数週間で寄生活性を失うため、この特性を防除に活用する試みが以前から行われてきました。

研究の内容・意義

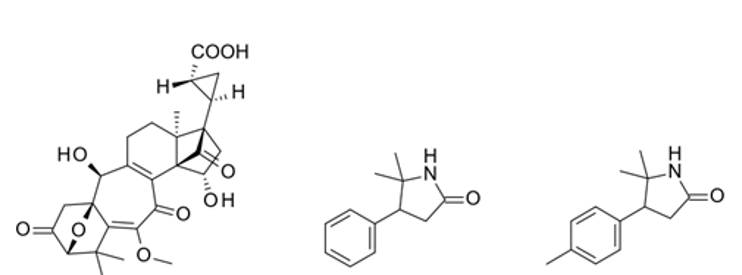

まず、東京大学創薬機構が所有する化合物ライブラリー「コアライブラリー」に所蔵される9,600種の化合物を用いて、Gpに対するふ化促進活性を評価した結果、9種類の化合物でGpのふ化を促進する効果が認められました。次に、これら9化合物と化学構造が類似する物質を市販品から191化合物抽出し、ふ化促進活性を調査した結果、「5,5-ジメチル-4-フェニルピロリジン-2-オン」(図3) がGpを約90%ふ化させる高い活性を有することが明らかになりました。この化学構造は比較的単純で、大量合成も見込めました。 (図3) を合成し、Gpが発生する畑に処理した結果、1m2 あたり300mgという少ない投入量でも土壌中のGp密度を83~95%減少させ、さらに3mgという極めて少ない投入量でも有意な密度低減効果が確認されました(図4) 。

図2 ジャガイモシロシストセンチュウのふ化幼虫(左)とばれいしょの根に寄生して成育した雌成虫 図3 天然のふ化促進物質と今回見出された化合物(代表)の化学構造 図4 ほ場試験におけるGp密度低減効果 2 あたり3、30、300mgの投入量で処理した試験を2回実施しました(試験1および2)。投入量300mg/m2 の場合、土壌中のセンチュウ卵密度は初期の約5-17%まで減少し、3mg/m2 でも有意な密度低減効果が認められました。今後の予定・期待

本研究により発見された単純構造のふ化促進物質は、大量合成が可能と見込まれており、実用的なGp防除剤としての開発が期待されます。また、Gpは世界各地で問題になっていることから、本法は海外においても広くGp課題の解決に貢献できると期待されます。

用語の解説

捕獲作物

捕獲作物とは、その根からふ化促進物質を生産してジャガイモシロシストセンチュウをふ化させる効果を有する一方で、強力な抵抗性を有する植物のことを言います。ふ化幼虫がこれらの植物の根に寄生しても、植物が有する抵抗性の作用により十分に栄養を得ることができず、雌個体は成虫まで成育できずに死亡し、次世代を残すことができません。ふ化促進物質の効果によって幼虫を目覚めさせ、根に取り込んで一網打尽にすることから「捕獲作物」と呼ばれます。

[概要へ戻る]

緊急防除

国内に侵入・発生した病害虫によって農作物等に大きな被害が生じるおそれがある場合、その病害虫を駆除し、まん延を防止するために、植物防疫法第4章「緊急防除」に基づいて緊急的に実施される防除措置です。Gp の緊急防除では、Gp が確認されたほ場での防除に加え、➀寄主植物栽培の制限・禁止、➁病害虫が付着しているおそれのある植物・容器等の移動制限、およびその廃棄の命令、といった対策が実施されています。

[開発の社会的背景へ戻る] 発表論文

論文題名:Discovery of hatching stimulants for Globodera pallida with simple chemical structures and their application for nematode density reduction in soil doi.org/10.1094/PDIS-03-25-0667-RE