社会的背景

ハクサイは夏どりと秋冬どりに大別されますが、秋冬どりのうち越冬ハクサイは厳しい寒さにさらすことで甘みを増す、いわゆる寒締めの効果が得られるのが特長です。越冬ハクサイでは、霜害・凍害による外観の劣化を防ぐ対策として、外葉を持ち上げて結球部を包み、頭頂部でまとめて束ねる頭部結束が行われています。

頭部結束作業は、霜が降り始める頃に行われ、人手で複数枚の外葉を持ち上げてわらやPPひもなどで結束します(図1)。10a当たり約3,500~4,500株が栽培されるハクサイの結束作業には10~15人時/10a程度と多くの労力を必要とします。しかもこの時期は越冬させない秋冬ハクサイの収穫作業とも重なるため、結束作業は主に雇用労力に頼っているのが現状です。しかし、この結束作業は、長時間狭い所で腰や膝を曲げた姿勢(図2)で行うため、作業者の身体的負担が大きく、労力の確保が難しくなってきたことから、ハクサイ頭部結束作業の機械化が要望されていました。

開発の経緯

1999~2002年には農林水産省の農業機械等緊急開発事業において、ハクサイ頭部結束機の基本機構が開発されました。近年、ハクサイ頭部結束作業における雇用労力不足の深刻化に伴い、食品加工業者から改めて作業の機械化に対する開発要望が寄せられたため、2019年から農業機械技術クラスター事業として開発に取り組んできました。開発コンソーシアムは、農研機構、東洋精機株式会社、埼玉県産業技術総合センターで構成しています。

開発の内容・特徴

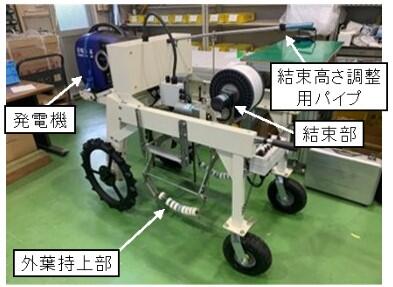

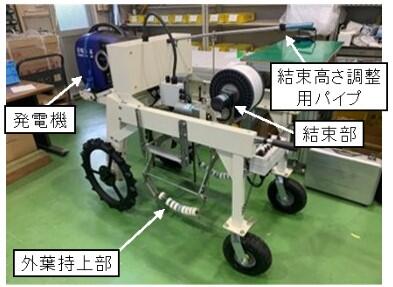

- 1.本機は、自走式の歩行型1条用結束機で、走行部、外葉持上部、結束部、制御部、電源部(発電機搭載)で構成されています(図3、表1;主要諸元、図4;作業の様子)。慣行のハクサイ頭部結束作業には、①一株ごとにひもで結束する「個別結束」と、②1本のひもを連続してハクサイの頭頂部に巻き付ける「連続結束」の2つの方法があり、開発機は②の連続結束方式を採用しています。

1)走行部は前輪駆動方式で、左右一対、合計2個の電動モータで駆動しています。操舵は左右のモータの入切スイッチを操作して行います。

2)外葉持上部は、左右一対のアームとコイルスプリングで構成されたユニットからなり、コイルスプリングが地際からハクサイ形状に沿って上昇することで、ハクサイの外葉を持ち上げます(図5)。

3)結束部は、外葉持上部が外葉を持ち上げた状態で、PPひもを頭頂部の周囲に回しながら締めることで結束が完了します。

4)外葉持上部と結束部は、進行方向に対して機体中央から左右に各々100mm程度自由に動く構造となっています。これにより、ハクサイの植付位置のバラツキに対しても外葉持上部及び結束部とハクサイの中心位置が自動的に一致するため、個体ごとの位置決めが容易になり、運転操作を楽に行うことができます。

5)運転者は畝に沿って本機を操舵し、結束部がハクサイの真上まで進んだところで停止させます。結束高さを調整後、結束ボタンを押すと外葉持上部と結束部が連動して結束動作を行い、結束が終わったら次のハクサイの位置まで進みます。この動作を繰り返すことで連続結束が可能となります(図6;結束後の状況)。

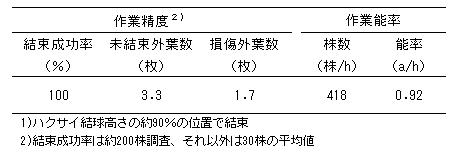

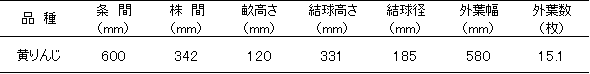

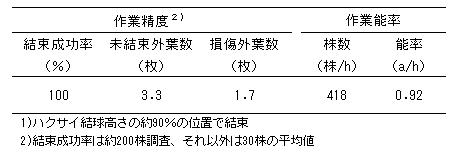

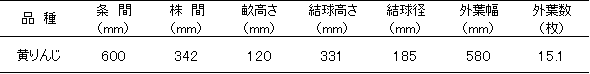

- 2.愛知県豊橋市で行った現地試験では、結束成功率は100%で、作業能率は約420個/hと、人力作業と同等以上に作業できることが確認されました(表2;栽植様式及び作物条件、表3;試験結果)。

今後の予定

今後、大きさの異なるハクサイへの対応や高速化などの改良により作業精度及び作業能率の向上を図り、2021年11月に東洋精機株式会社よりモニタ販売を開始する予定です。

用語の解説

1)越冬ハクサイ:春先までほ場で保蔵させるハクサイ。霜害や凍害で結球部が傷まないように、外葉を持ち上げ、頭部をひも等で結束して越冬させます。

2)秋冬ハクサイ:秋冬に収穫・出荷するハクサイ

参考図

図1 慣行の個別形結束後のハクサイ

図1 慣行の個別形結束後のハクサイ

図2 ハクサイ頭部結束の慣行作業

図2 ハクサイ頭部結束の慣行作業

図3 開発機の外観

図3 開発機の外観

表1 開発機の主要諸元

図4 作業の様子

図4 作業の様子

図5 外葉を持ち上げた状況

図5 外葉を持ち上げた状況

図6 結束後の状況

図6 結束後の状況

表2 栽植様式及び試験条件

表3 試験結果1)

表3 試験結果1)