技術開発の社会的背景

水稲作では高齢化や担い手減少が深刻なことから、作業の省力化や生産コストの削減が求められています。これらの解決手段として、田植えを必要としない直播栽培技術が開発されてきました。

平成22年8月31日に農研機構 九州沖縄農業研究センターが発表した「水稲種子にモリブデン化合物をまぶすことにより、直播での苗立ちが改善」は、直播栽培の拡大に期待できる研究成果として注目されています。

しかし、モリブデン化合物による苗立ち改善のしくみが明らかとなっていなかったことから、実用化に必要な実証試験を行うために、モリブデン化合物による苗立ち改善の具体的な仕組みを明らかにする必要がありました。

開発技術の内容・意義

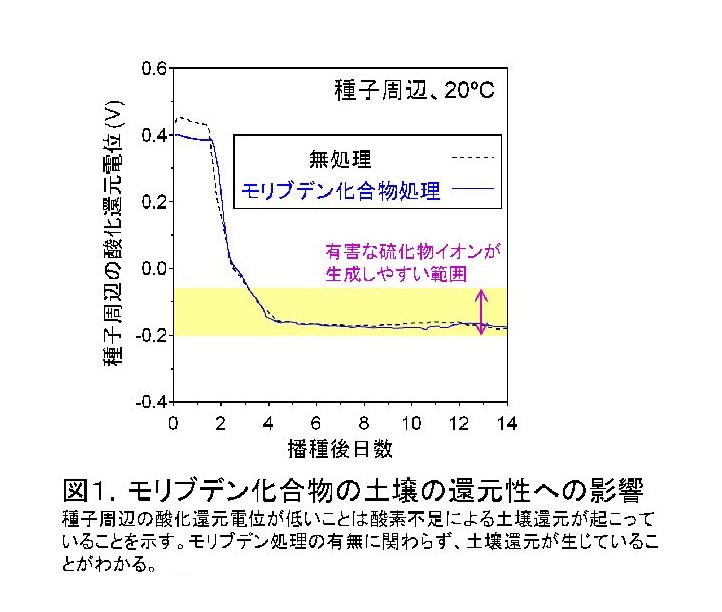

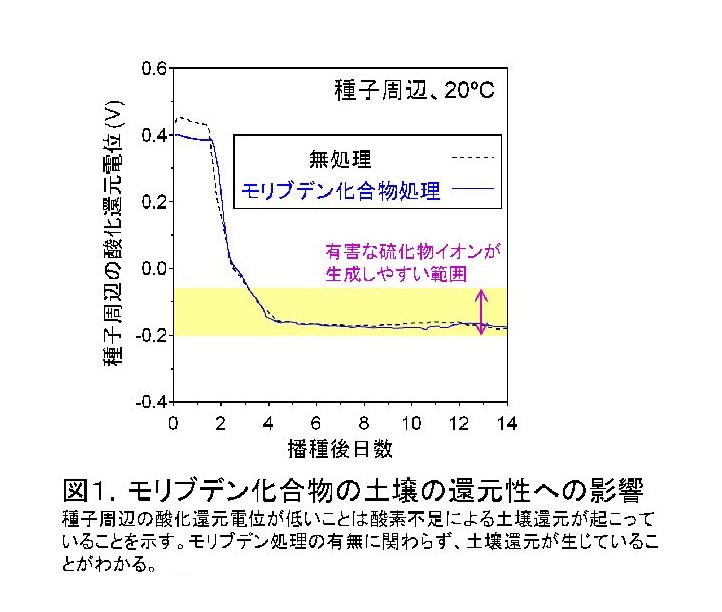

水稲種子を湛水土壌に播種すると、種子周辺では酸素不足となり土壌還元が進行します。その結果、モリブデン化合物の処理の有無に関わらず、わずか3日ほどで有害な硫化物イオンが発生しやすい還元状態になります(図1)。

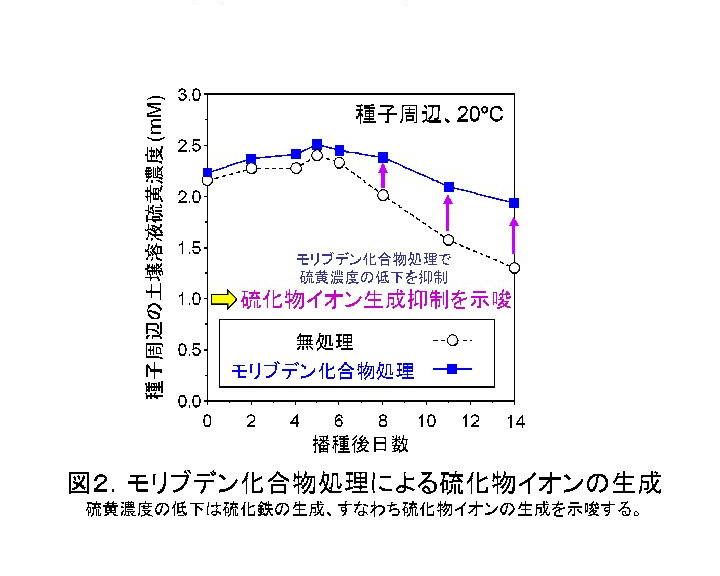

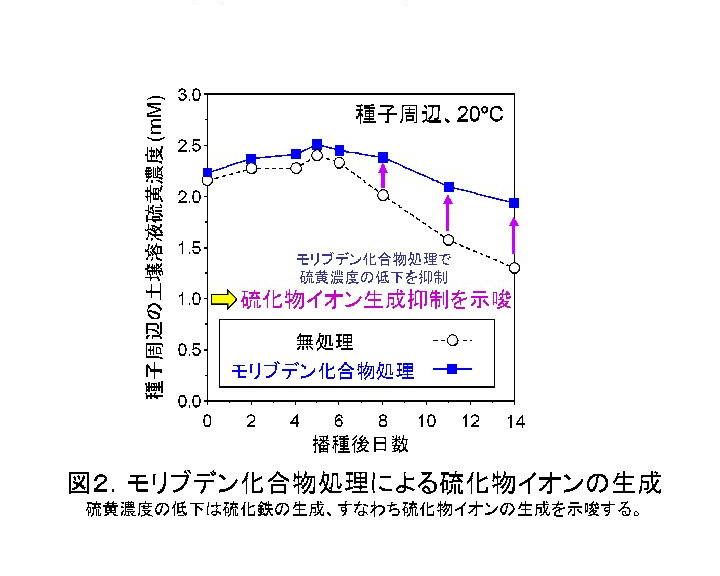

モリブデン化合物を処理すると、土壌溶液中の硫黄濃度が低下しないことから、種子周辺では硫化物イオンの生成が抑制されることが示唆されます(図2)。

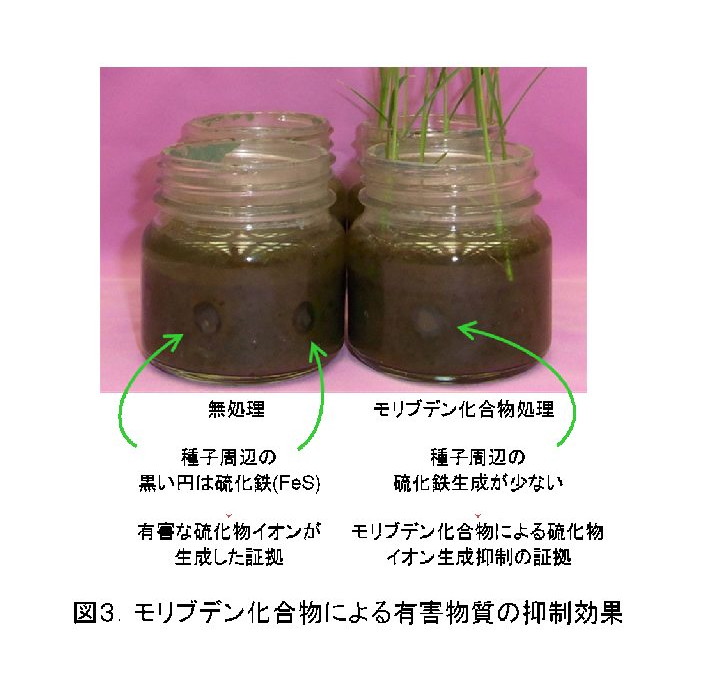

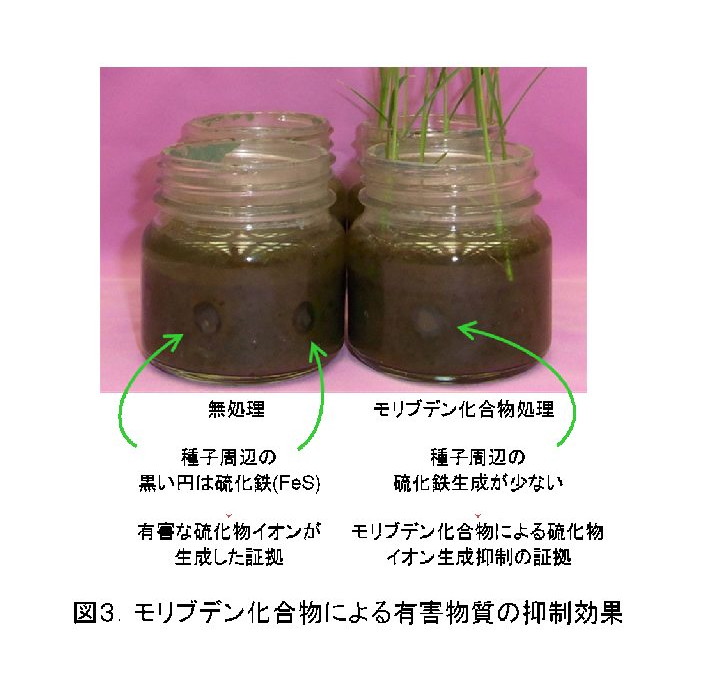

硫化物イオンの生成が抑制されることは、土壌中の硫化鉄と推定される黒色斑点の生成が抑制されることからも確認されます(図3)。

以上から、モリブデン化合物は水稲の生育に有害な硫化物イオンの発生を抑制することによって、間接的に苗立ちを改善することが明らかになりました。

なお、このことから、モリブデン化合物による苗立ちの向上は、農薬取締法で農薬として定義されている「農産物等の生理機能の増進」に該当するものではなく、土壌の化学的性質の改善作用に起因するものと判断されます。

技術開発の今後の予定

農研機構 九州沖縄農業研究センターでは、モリブデン化合物の処理による水稲の生育障害発生の有無について確認を行うとともに、モリブデン化合物のより効果が高い利用法について検討します。また、今春より土壌の種類や気候等の環境条件を考慮した実証試験を開始し、5年以内の実用化を目指します。

利用上の注意点

モリブデン化合物は、これまでにも肥料に添加して利用されてきました。しかし、本技術では極少量ですが高濃度のモリブデン化合物を利用するため、適切な取り扱いが必要となります。単年度の試験では、収穫物(玄米、白米)中のモリブデン含量が20μg程 /100g(無処理の30%程)増加するデータが得られており、国産大豆(260μg/可食部100g)と比べても低い値であるため、安全性の問題はないと考えられますが、試験データを積み重ねて残留性を確認していく予定です。モリブデンの適正な使用量や栽培法を確立し、生育障害発生の有無を確認するまで、生産現場での利用についてはお控え下さい。

詳細については、農研機構 九州沖縄農業研究センターにお問い合わせください。

用語解説

- モリブデン

- 植物の微量必須元素の一つで、酸性土壌で欠乏しやすく、肥料に添加されることもあります。土壌中で、モリブデン(Mo)の代表的な形態であるモリブデン酸イオン(MoO42-)は、硫黄(S)の代表的形態である硫酸イオン(SO42-)と分子構造が似ているため、硫酸イオンと拮抗し、硫酸イオンからの有害な硫化物イオン(S2-)の生成を抑制します。酸化モリブデン(MoO3)は代表的かつ安価なモリブデン化合物です。

- 酸化還元電位

- 酸化還元反応系で発生する電位差を表した数値で、土壌においては酸素不足の指標となります。水を張った水田では、大気から酸素が入りにくく、土壌中は酸素不足(還元)となりやすいです。水田土壌の酸化還元電位は代かき後、夏に向けて-0.2Vまで低下し、秋が近づくと上昇に転じます。酸素がある場合、酸化還元電位は+0.3~+0.6V程度となります。有害な硫化物イオンが生成しやすい酸化還元電位は-0.1~-0.2V程度です。

- 硫化物イオン

- 土壌中で酸素不足が続くと、硫酸イオン(SO42-)が有毒な硫化物イオン(S2-)に変化します。硫化物イオンは土壌中の二価鉄(Fe2+)と反応し、黒い不溶性の硫化鉄(FeS)に変化することで無毒となります。硫化物イオンの害として、かつて一部の湿田で暑い夏の後に起きた「秋落ち」が知られています。硫化物イオンの害が発生している水田では、硫酸イオンを含む肥料の制限、鉄資材の施用、生育途中に水田の排水を行う中干しなどが指導され、今日、「秋落ち」の発生はほとんどみられなくなりました。