プレスリリース

高品質・多収の小粒大豆新品種「すずかれん」を育成

- 葉焼病に強く、ハスモンヨトウ抵抗性を持つ納豆用品種 -

ポイント

- 葉焼病に強く、ハスモンヨトウに対して抵抗性を持った大豆の新品種を育成しました。

- やや晩生で、納豆加工適性が優れた小粒の品種です。

概要

- 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センターでは、納豆向けの小粒大豆新品種「すずかれん」を育成しました。

- 「すずかれん」は葉焼病に強く、食葉性害虫のハスモンヨトウにも抵抗性を持っており、薬剤防除回数の低減・収量の安定化に貢献することが期待されます。

- 現行の納豆用の小粒品種「すずおとめ」と同等の納豆加工適性を持っています。

関連情報

予算

運営費交付金、農林水産省委託プロジェクト「低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発(平成18~22年度)」

品種登録出願

「第24880号」

詳細情報

開発の社会的背景

納豆向けに利用される小粒大豆は、主に関東、東北、北海道で生産され、豆腐用大豆に比べて産地が偏在しています。西日本では、熊本県など一部の地域を除いて納豆の消費量が少ないことや、暖地に適した納豆用小粒品種がなかったことから、かつては納豆用大豆のまとまった産地はありませんでした。

平成14年に当センターが育成した「すずおとめ」は、暖地に適した初めての納豆用小粒品種として、福岡県、熊本県、三重県で栽培されるようになり、納豆に加工されて学校給食や一般販売向けに供給されています。しかし、「すずおとめ」は葉焼病に弱いため、収量低下や、品質低下などの被害が発生しています。このため、葉焼病に抵抗性を持つ新品種が求められていました。さらに、九州地域は食葉性害虫であるハスモンヨトウによる被害が多いため、低コスト・省力栽培、さらには、環境に優しい大豆生産ができるハスモンヨトウ抵抗性を併せ持つ新品種の育成が求められていました。

研究の経緯

暖地での栽培に適した納豆用小粒品種「すずおとめ」と葉焼病・ハスモンヨトウに抵抗性を持つブラジルの品種「IAC100」を交配し、その後代(子孫)から、葉焼病とハスモンヨトウに強く、納豆加工適性等に優れた系統の選抜を進めました。

葉焼病抵抗性については、ほ場での自然感染による罹病程度を調べて抵抗性の有無を判別しました。ハスモンヨトウ抵抗性については、ほ場でのハスモンヨトウ幼虫による食害程度の調査、幼虫がどの品種の葉を好んで食べるかを実験室内で比較する選好性試験、幼虫の成長程度を実験室内で比較する抗生性試験の3種の評価法を使って、抵抗性を判定しました。

研究の内容・意義

- 葉焼病の接種検定での病斑数は「すずおとめ」よりきわめて少なく、抵抗性は“強”です(写真1)。

- ハスモンヨトウ抵抗性は「すずおとめ」や、九州の主力品種「フクユタカ」より強く、ほ場での被害程度に顕著な差が認められます。(写真2)。

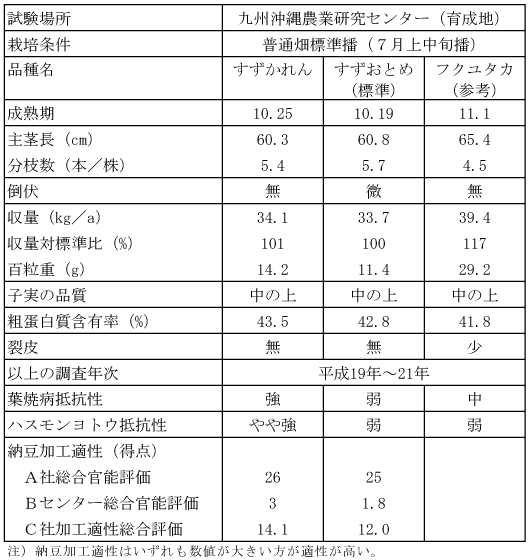

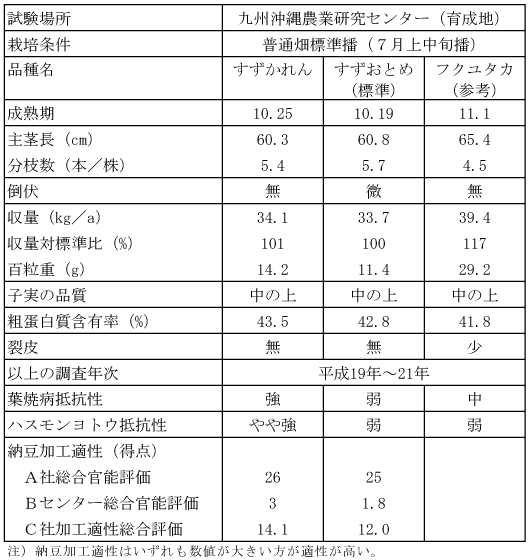

- 成熟期は、「すずおとめ」よりやや遅く、「フクユタカ」より早い、やや晩生です(表1)。子実は「すずおとめ」よりやや大きく、色はやや青みを帯びていますが(写真3)、納豆加工適性は「すずおとめ」並みか、やや優れています(表1)。

今後の予定・期待

「すずかれん」は「すずおとめ」の後継品種として、食品メーカーによる納豆加工試験を行うため、今年から生産者による栽培が行われています。安定生産、省力・低コスト化に寄与し、環境に優しい農業に適した新品種として期待されます。

参考データ

写真1 葉焼病接種検定での病徴の違い

上:「すずかれん」(抵抗性:強)

下:「すずおとめ」(抵抗性:弱)

写真2 ハスモンヨトウによる葉の食害程度の違い

上:「すずかれん」

下:「すずおとめ」

7月標準播種・平成21年9月1日撮影(育成地)

表1 主な特性

写真3 子実の大きさの比較

左:「フクユタカ」、中央:「すずかれん」、右:「すずおとめ」