(開発の社会的)背景

「農林61号」の小麦粉は汎用性が高く、日本めん用のほか、丸ぼうろや黒棒などの地域特産品等に広く利用されてきました。しかし、熟期が遅く長稈のため、登熟後期に雨に当たって倒伏しやすいこと、コムギ縞萎縮病の発生地域が拡大する中、同病に弱いため作付けできる地域が限られるなど、需要はあるにもかかわらず、その生産量は低下を続けてきました。

また、平成12年の麦類の民間流通への移行後、「チクゴイズミ」など、日本めん用のでん粉中のアミロース含量が低いタイプ(低アミロースタイプ)の品種の生産過剰、いわゆる「ミスマッチ」が問題となりました。低アミロースタイプの小麦はめんの食感は良くなりますが、菓子などへの加工適性が低く、汎用性に劣ります。このため、生産年の作況により、落札価格が大きく変動したり、貯留のためのコストが掛かるなど、生産者から実需者まで、各々の経営に影響を生じています。

このような状況下、九州地域では「農林61号」の栽培上の弱点を克服し、用途面で「農林61号」に代わることのできる新品種が求められていました。

(研究の)経緯

「ちくごまる」は、早生だが秋播性が強くて遅霜の害に遭いにくい性質を持つ高品質の日本めん用品種の育成を目標として、早生で高品質の「羽系95-68」と早生で秋播性が強い「羽系96-103」を交配して育成しました。用途については「ミスマッチ」問題に対応して、日本めん用以外にも菓子などへも利用できるよう、「農林61号」と同様のでん粉特性(通常アミロースタイプ)のものを選抜しました。さらに、平成14年5月に厚生労働省が示した赤かび病菌によるかび毒(デオキシニバレノール)の暫定基準値1.1ppmをクリアできるように、育成の早い段階から赤かび病抵抗性に留意して選抜してきました。

(研究の)内容・意義

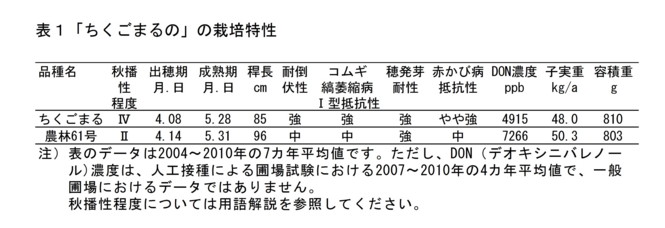

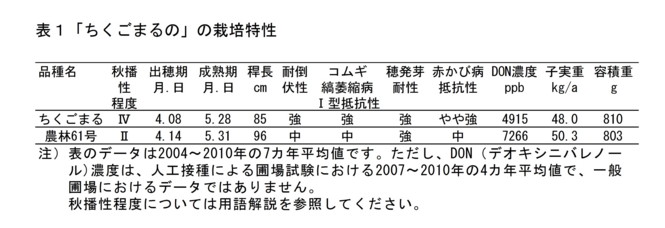

- 早生化により、登熟期の降雨による障害を回避しやすくなります。「ちくごまる」は「農林61号」よりも出穂期で6日、成熟期で3日早くなりました(表1)。

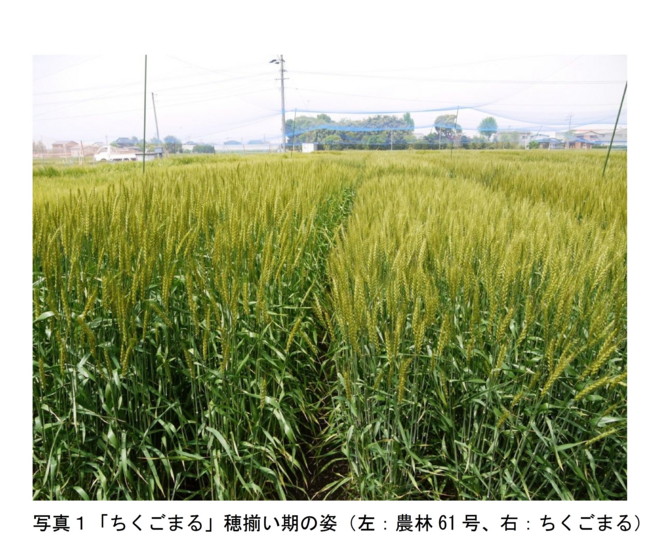

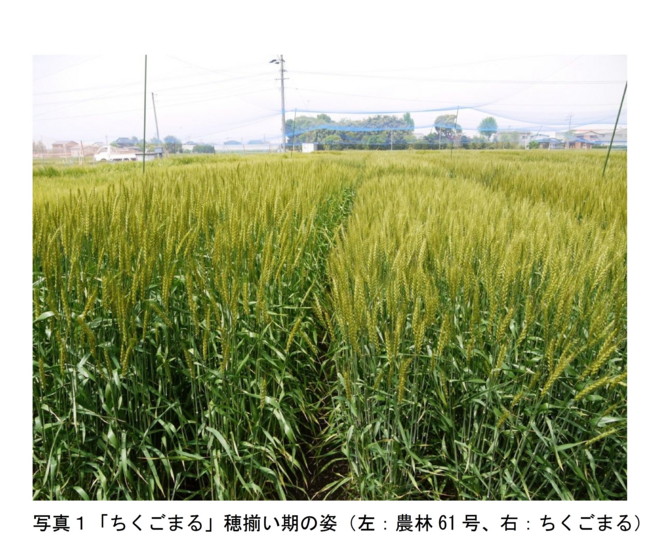

- 稈長は「農林61号」より約10cm短い85cm程度で耐倒伏性が強くなりました(写真1、表1)。

- コムギ縞萎縮ウイルスI型(暖地で蔓延しているウイルス系統)に抵抗性を持ち、穂発芽耐性については「農林61号」と同程度に強いです(表1)。

- 赤かび病抵抗性は「農林61号」よりやや強いです(表1)。

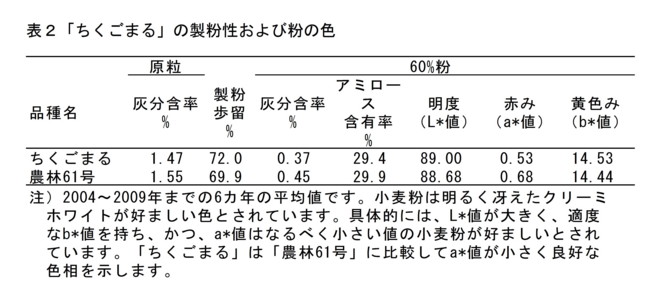

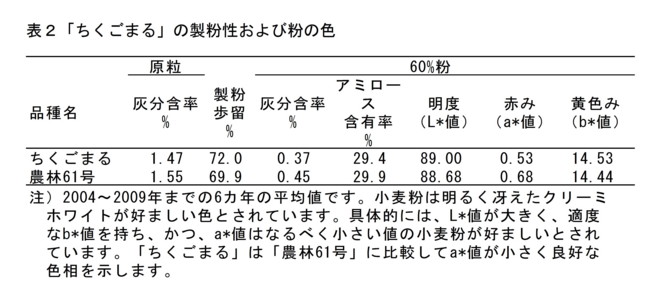

- コムギ原粒の灰分は「農林61号」に比較して0.08ポイント程度低く(表2)、品質取引における基準値の達成に有利です。

- 製粉歩留が高く、小麦粉の色相も良好です(表2)。

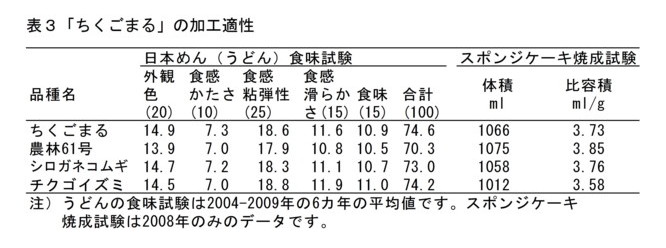

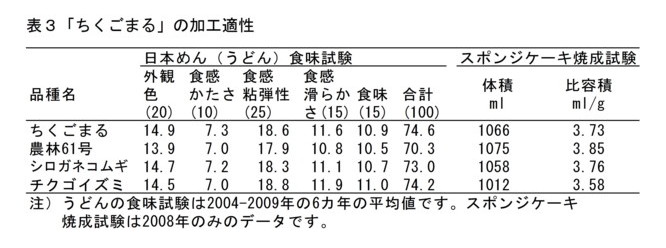

- 日本めん用としての品質は「農林61号」より優れており、菓子用としても利用可能で、「農林61号」と同等の汎用性を備えています(表3、写真2)。

今後の予定・期待

「ちくごまる」は暖地向けの早生品種としての普及が期待されており、今年から現地実証圃場において試験栽培が始まります。今年産の生産物を用いて最終製品にまで加工を行い、実用レベルでの加工適性の評価を行う予定です。

麦作は雨との戦いです。1年かけて育ててきた麦が数日の刈り遅れで廃棄処分となることもあります。「ちくごまる」の普及は登熟期の雨による被害を緩和し、生産量の安定化、ひいては食料自給率の着実な向上に寄与できると期待されます。

用語解説

通常アミロース・低アミロースタイプ

通常の小麦でん粉はアミロースとアミロペクチンからなり、その比率はおよそ30:70です。アミロースの割合が少ないほど、めんにしたときの食感が良くなります。小麦の場合、アミロースを合成する遺伝子は3つあり、すべての遺伝子が機能し、でん粉中のアミロース含有率が30%程度の品種を通常アミロースタイプとしています。一方、1つないし2つの遺伝子が機能を失い、アミロースの含有率が25%程度にまで低下している品種を低アミロースタイプとしています。

赤かび病

麦類の穂に赤かび病菌が感染することで発病し、感染した穂に蔓延した菌体が紅色に発色します。赤かび病菌は感染した種子や穂を枯死させるだけでなく、デオキシニバレノール等のかび毒を産生します。「ちくごまる」は赤かび病の発生が少なくかび毒濃度も低いです。

コムギ縞萎縮病

土壌中のウイルスによって発病し、葉の黄化や株の萎縮をもたらし、収量の低下につながります。抵抗性品種の作付けが主な対策手段ですが、「農林61号」は九州地域など暖地に蔓延しているI型ウイルスに対して抵抗性を持ちません。

秋播性

麦の品種の中には、一定期間の低温に遭遇しないと穂を作らない性質を持つものがあります。この性質を秋播性と呼称し、必要とする低温期間には品種によって違いがあります。この長短の違いをローマ数字で表記し、IIは1週間程度、IVは3週間程度の低温期間を必要とします。秋播性を持たない早生品種は暖冬年には出穂が早くなりすぎて、遅霜の害を受けやすくなります。

穂発芽

穂に実った種子が、登熟期の降雨により発芽してしまう現象です。発芽した種子はでん粉を分解する酵素を含んでいるため、発芽種子が混入すると、小麦粉のでん粉が分解され、著しく加工適性が低下します。

品質取引における基準値

民間流通とともに導入された生産物の品質ランクによる格付に用いられる基準値です。日本めん用小麦では、たんぱく質、灰分、容積重、フォーリングナンバー(穂発芽被害の程度)が定められています。