開発の社会的背景

国産大豆の用途の約6割は豆腐用ですが、大豆の需要拡大を図り、6次産業化や農商工連携における大豆の利用を促進するためには、豆腐以外の用途にも適した、種皮色や成分等に特色を持った品種の育成が求められています。現在、九州を中心とした暖地向けの黒大豆品種として「クロダマル」が、また、温暖地向けの黒大豆品種として「丹波黒」等が栽培されています。これらは、煮豆としての品質を重視する観点から極大粒という特色を持っていますが、一般の黄大豆に比べると収量性が低く、成熟期が遅い難点があります。また、黒大豆は、豆菓子など、用途によっては極大粒より小さい粒が適している場合も多くあります。このため、従来の極大粒黒大豆に比べて粒が小さめで、収量が多く、成熟期が早い新品種が求められていました。

研究の経緯

従来の黒大豆に比べ、多収で成熟期の早い品種の育成を目標とするとともに、大豆の青臭みの原因となる酵素、リポキシゲナーゼを欠失する品種(リポ欠大豆)1)の育成も目標として、平成14年にリポ欠黒大豆系統「九交870」を母、白花のリポ欠黄大豆系統「九交849」を父として人工交配を行いました。その後代(子孫)から、収量性や草型が優れ、成熟期が比較的早く、リポ欠の特徴をもち、品種識別が容易な白花の系統の選抜を進めた結果、新品種「くろさやか」が生まれました。

研究の内容・意義

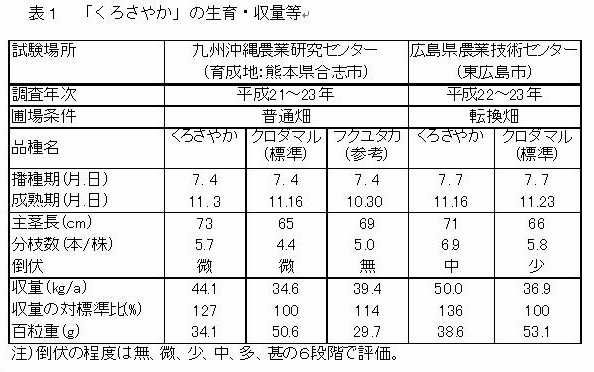

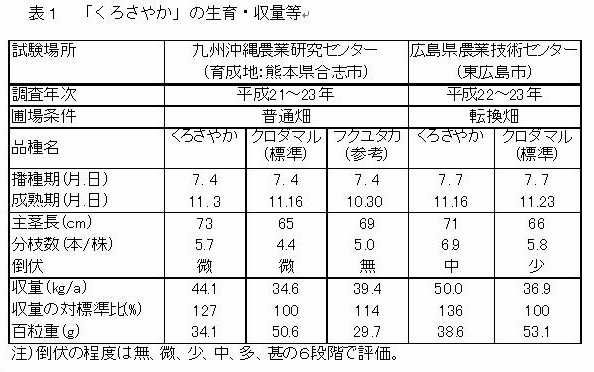

- 「くろさやか」は黒大豆「クロダマル」より大幅に多収で、西日本の基幹品種である黄大豆「フクユタカ」に比べても収量が上回ります(表1)。また、成熟期は「クロダマル」に比べて1~2週間早いため(表1)、早霜等によって作柄が低下する危険性が低くなります。

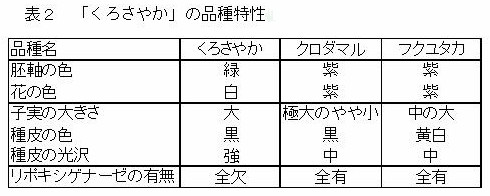

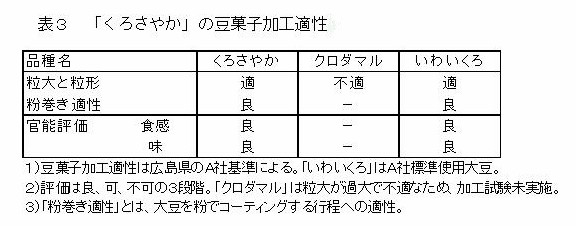

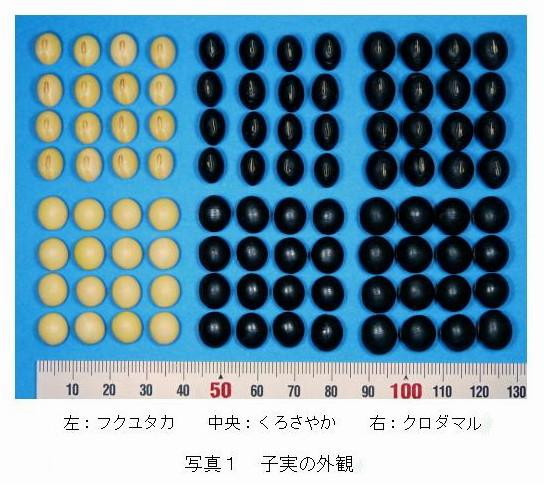

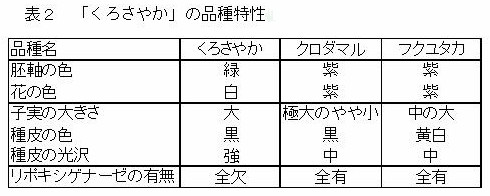

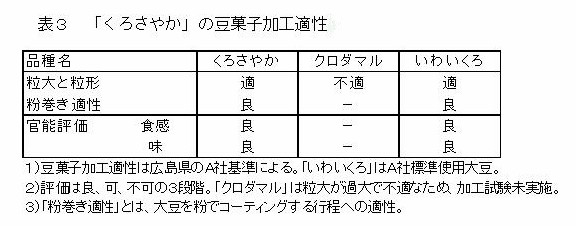

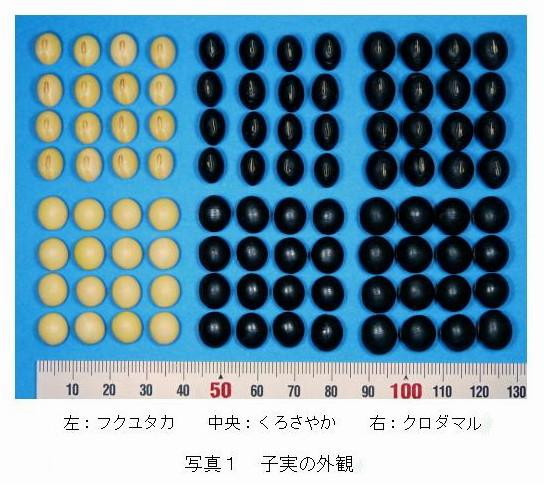

- 子実の大きさは“極大粒”の「クロダマル」より小さい“大粒”で、種皮には強い光沢があります(表2、写真1)。この粒の大きさを活かした豆菓子などの用途に適しています(表3)。

- 成熟期の形態は「クロダマル」に比べ、主茎長がやや長く、分枝数が多い特徴があります(表1、写真2)。

- 青臭みの原因となる酵素であるリポキシゲナーゼを完全に欠失しているため(表2)、大豆粉等を利用した、ケーキ、パン、麺類など多様な食品開発に活用できます。この特徴を活かすには異品種(リポキシゲナーゼを含む普通の大豆)の混入防止が重要です。「くろさやか」は花の色が白、胚軸(地表近くの茎)の色が緑であるため、花の色が紫、胚軸の色が紫である「フクユタカ」、「クロダマル」などの主要品種と識別が容易です(写真3)。

- 暖地および中国地方以南の温暖地での栽培に適します。

今後の予定・期待

広島県において、農地の有効利用と豆菓子の生産・販売を目的とした農商工連携事業での大規模な試作栽培が始まっています。さらに、「くろさやか」の高い収量性や特徴のある品質を活かして、「クロダマル」と用途別に使い分けることにより、6次産業化、農商工連携等への黒大豆の利用促進が期待されます。

用語解説

1)リポキシゲナーゼ欠失大豆(リポ欠大豆)

大豆の子実中に存在するリポキシゲナーゼは脂質の酸化酵素の一つで、L-1、L-2、L-3の3種類があります。「フクユタカ」や「クロダマル」など普通の大豆はリポキシゲナーゼを3種類全て有し、大豆加工食品などに青臭みを発生させる主因となっています。それに対し、「くろさやか」はリポキシゲナーゼL-1、L-2、L-3の全てを欠失している品種です。このため、普通の大豆で必要な加熱処理などの前処理を経ずに青臭みのない大豆粉を製造できますので、大豆粉を利用した多様な食品の開発が容易になります。

なお、リポキシゲナーゼ欠失大豆はリポキシゲナーゼを含む普通の大豆が2%以上混入すると青臭みが発生しますので、播種・栽培から収穫・調製に至るまで、異品種混入防止の管理を厳しく行うことが必要です。その際、花の色、胚軸の色、種皮の色などの違いは、品種識別の大きな助けとなります。