農業・食品産業はイノベーションの宝庫

農業・食品産業の生産額は約50兆円ですが、輸出額は9,000億円ほどであり、伸びしろの大きな産業です。政府も2030年に5兆円の輸出を目標としています。

また、農業・食品産業は、温室効果ガス(GHG) 排出削減の重要分野です。農業・畜産・土地由来のGHG排出量は、世界全体の24 %に達します。農作物・食品の生産性向上とGHG排出削減の両立が重要な課題です。

農業・食品産業は、科学技術のフロンティアでもあります。開発期間と費用を大幅に削減し、ゲノム編集作物による食料不足の解決、医療用家畜による再生医療や臓器移植、AI 創薬など大きな可能性があります。

これらの可能性を現実のものとし、イノベーションを通じて社会経済に貢献するため農研機構は第5期中長期目標期間の開始にあたり、以下の方針を定めました。

第5期の方針

-

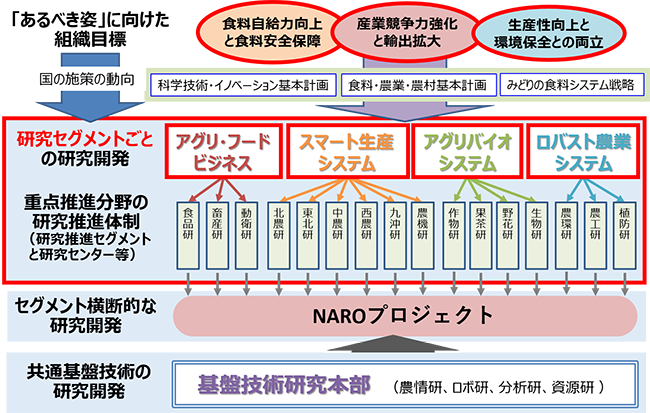

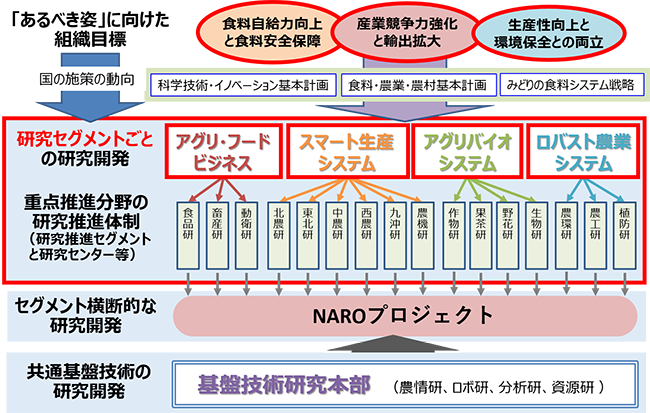

産業競争力強化に向けた研究課題の設定

第5期では、農業・食品産業の「あるべき姿」、すなわち「食料自給力の向上と食料安全保障」、「産業競争力の強化と輸出拡大」、「生産性向上と環境保全との両立」、を3つの目標としてバックキャスト方式で研究課題を設定しました。その際、食料・農業・農村基本計画はもちろん、内閣府の「第6期科学技術・イノベーション基本計画」や、「みどりの食料システム戦略」も考慮しました。

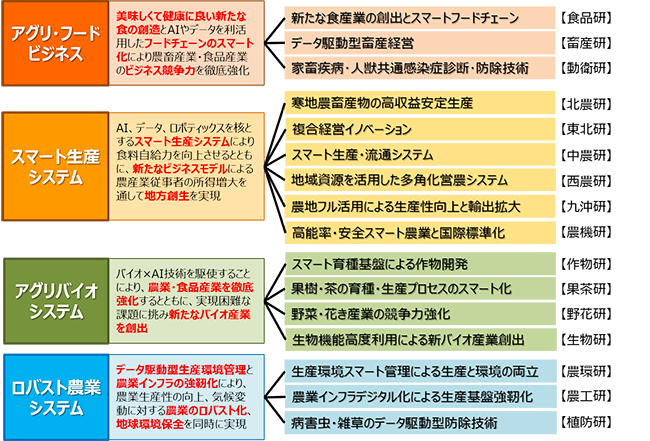

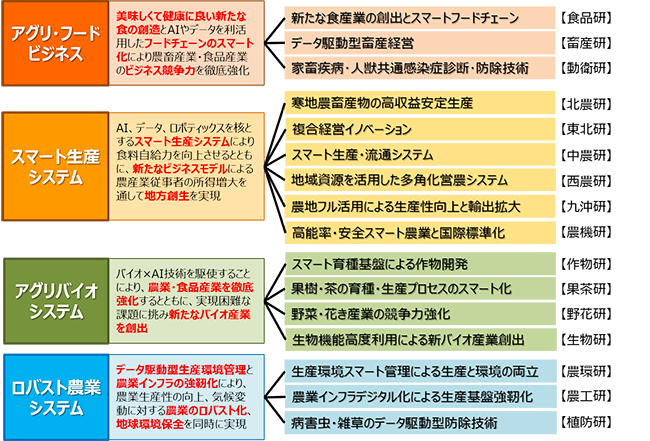

第5期の研究課題の柱立ては、産業競争力強化に向けた出口志向の研究開発を強化するため、流通・加工・消費という川下から次の4つとしました。具体的には、流通・加工、消費とフードチェーン全体の最適化を目指す「アグリ・フードビジネス」を1番手とし、次にスマート農業技術により農業生産の徹底的な強化を目指す「スマート生産システム」、バイオテクノロジーと AI を融合して新たな素材や産業創出を目指す「アグリバイオシステム」、そして最後に、気候変動や災害に対して強靱な生産基盤の構築と、生産性向上と環境保全との両立を目指す「ロバスト農業システム」の4本柱としました(図1)。

農研機構の各研究所は、この4つのセグメントの下で各々大課題を担当します。そして、各セグメントを担当する研究推進担当理事が、その役割と権限と責任を明確にして、組織運営と課題推進の両方をマネジメントする形に変更しました(図2;正式名称は表1参照)。

一方、セグメントを横断して総力を挙げて実施する研究として「NAROプロジェクト」を位置づけました。新たなビジネスモデルの構築を目指す「スマ農ビジネス」や、耕畜連携によりゼロエミッション農業の実現を目指す「ゼロエミ農業」などの6課題です。社会情勢の変化や大型プロジェクトの獲得などにあわせて、機動的に見直しながら進める予定です。

-

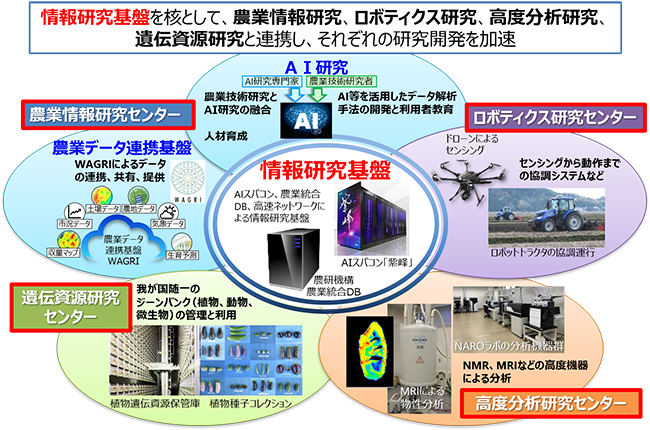

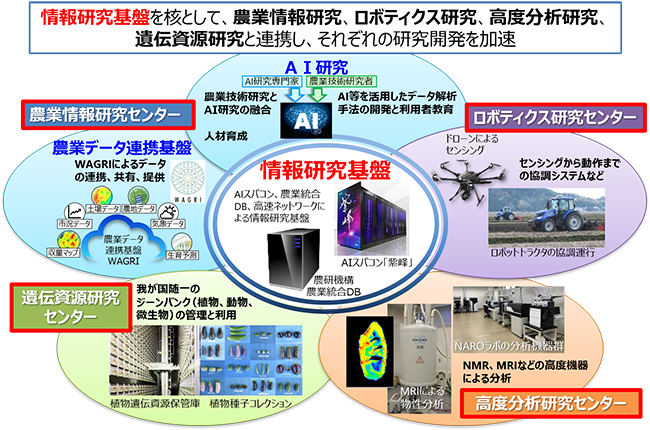

基盤技術研究本部

理事長直下に基盤技術研究本部を設置しました。AI、ロボティクス、高度分析技術等の基盤技術の強化と、データ・遺伝資源等の共通基盤の整備により、4つのセグメントと連携し、イノベーション創出を加速することが目的です(図3;研究開発事例は図4)。

基盤技術研究本部は4つの研究センターからなりますが、その中核は2018年10月に設置した農業情報研究センターです。同センターの情報研究基盤を徹底的に活用し、データを一元的に管理することにより、相互に有機的に結びつけます。同センターはその他、農業AI研究や農業データ連携基盤"WAGRI1)"の運営を行います。

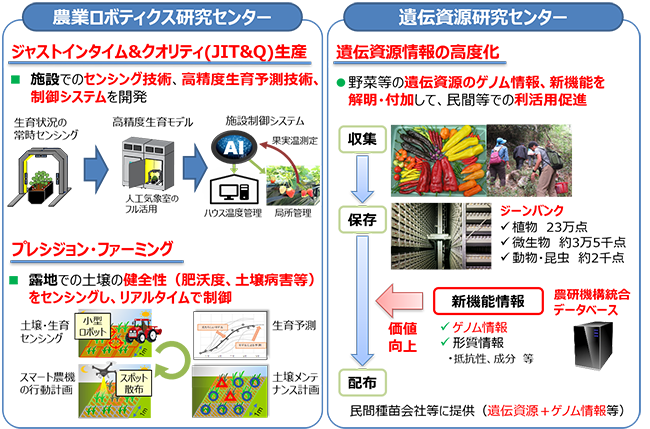

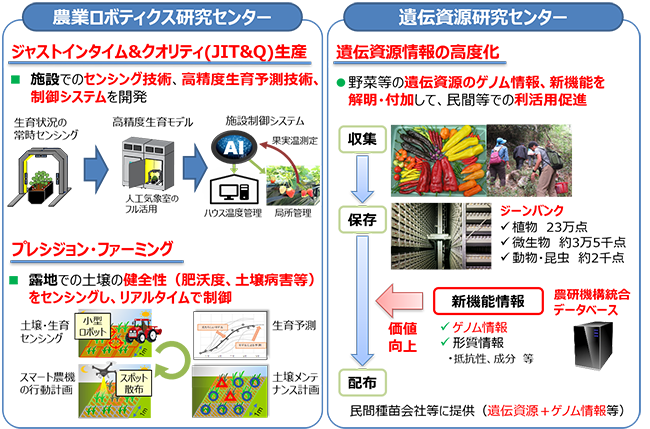

また、農業ロボティクス研究センターでは、ジャストインタイム&クオリティ生産として、センシング技術、高精度生育予測技術、制御システムを開発します。遺伝資源研究センターでは、遺伝資源情報の高度化として、遺伝資源のゲノム情報、新機能を解明・付加して、民間等での利活用を促進します。

-

農林水産分野の環境保全技術

これまでに農研機構では、水田由来のCH4の削減、畑地由来のN2Oの削減、畜産排せつ物由来のN2Oの削減、養豚汚水浄化施設でのN2Oの削減などの研究開発成果をあげています。カーボンニュートラルに向けた動きが活発化する中、この分野の研究は重要性を増し、農林水産分野の主要研究開発課題として、農研機構も推進します。

-

ムーンショット型農林水産研究開発事業

世界人口の増大、地球温暖化、食料生産環境の劣悪化の中で、地球規模での食料増産と環境保全との両立を目指します。このため、未来に向けた破壊的イノベーションをめざすムーンショット型農林水産研究開発事業として、365日・24時間無人稼働する農場、化学肥料ゼロ・農薬ゼロ、フード・ロスゼロ、余剰・廃棄食品の再利用などの研究を実施します。

-

世界に冠たる研究組織をめざす

農研機構は、農業・食品産業におけるSociety5.0の深化と浸透に向けて、明確な出口戦略の下で、基礎から実用化までのそれぞれのステージで、切れ目なく一流の研究成果を創出し、産業界・社会に大きなインパクトを与えるイノベーションを創出することによって、「世界に冠たる一流の研究組織」になることを目標とします。

用語の解説

- WAGRI

- 農業データ連携基盤(WAGRI)は、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」で開発されたデータ連携のためのプラットフォームです。

(https://wagri.net、2021年4月接続確認)。WAGRIに参画することで、民間企業の様々な有償データに加えて、農業関係の様々な公的なデータ(土地・地図情報、土壌、気象、市況など)やサービス(作物生育・収量予測など)を商用利用することができます。

参考図

図1 「あるべき姿」からのバックキャストによる課題設定

図1 「あるべき姿」からのバックキャストによる課題設定

図2 4セグメントにおける研究開発

図2 4セグメントにおける研究開発

図3 基盤技術研究本部の創設:研究開発と連携

図3 基盤技術研究本部の創設:研究開発と連携

図4 基盤技術研究本部の創設:研究開発事例

図4 基盤技術研究本部の創設:研究開発事例

表1 農研機構の第5期組織名称とその略称一覧

|

正式名称

|

略称

|

|

本部

|

|

|

NARO開発戦略センター

|

NDSC

|

|

基盤技術研究本部

|

|

農業情報研究センター

|

農情研

|

|

農業ロボティクス研究センター

|

ロボ研

|

|

遺伝資源研究センター

|

資源研

|

|

高度分析研究センター

|

分析研

|

|

セグメントⅠ

|

|

食品研究部門

|

食品研

|

|

畜産研究部門

|

畜産研

|

|

動物衛生研究部門

|

動衛研

|

|

セグメントⅡ

|

|

北海道農業研究センター

|

北農研

|

|

東北農業研究センター

|

東北研

|

|

中日本農業研究センター

|

中農研

|

|

西日本農業研究センター

|

西農研

|

|

九州沖縄農業研究センター

|

九沖研

|

|

農業機械研究部門

|

農機研

|

|

セグメントⅢ

|

|

作物研究部門

|

作物研

|

|

果樹茶業研究部門

|

果茶研

|

|

野菜花き研究部門

|

野花研

|

|

生物機能利用研究部門

|

生物研

|

|

セグメントⅣ

|

|

農業環境研究部門

|

農環研

|

|

農村工学研究部門

|

農工研

|

|

植物防疫研究部門

|

植防研

|

|

|

|

種苗管理センター

|

種苗C

|

|

生物系特定産業技術研究支援センター

|

BRAIN

|