プレスリリース - でんぷんから作った新たなアスファルト改質剤 -

農研機 構

ポイント

農研機構は、でんぷんを原料としたアスファルト改質剤1) C-AGを開発しました。C-AGはアスファルト中で繊維状に分散しアスファルトの耐流動性2) を向上させ、道路寿命を長くする効果を発揮します。さらに従来のアスファルト改質剤と比べ、改質アスファルト製造や道路施工に関連するエネルギー消費量が低く、温室効果ガスの排出量抑制が期待できます。

概要

でんぷんは米やトウモロコシなどに豊富に含まれる物質で、私たちの重要な栄養源であるとともに、植物がでんぷんを蓄えるサイクルが短いことから優れた再生可能資源でもあります。でんぷんはこれまでにも繊維や製紙分野で活用されていますが、近年、その他の分野においても化石資源に代わる素材として注目を集めています。本研究では、再生可能資源であるでんぷんから、道路の長寿命化や、道路舗装に関連して排出される温室効果ガス削減に貢献するアスファルト改質剤を開発しました。

道路舗装に使われるアスファルトは、真夏の路面温度である60° Cに達すると柔らかくなり流動性が高くなってきますが、そのような状態で車が通ると路面に凸凹のわだち掘れができ、道路の修繕が必要となります。そこで、夏期路面温度付近でのアスファルトの耐流動性を向上させるため、石油系ポリマー3) をアスファルトに加えアスファルトの粘弾性4) を改善したポリマー改質アスファルトが開発されてきました。しかし、石油系ポリマーをアスファルト中に分散させたり、ポリマー改質アスファルトを使って道路を施工したりするためには180° C前後の高温が必要であるため、多量のエネルギー消費とそれに伴う温室効果ガスの排出、さらには過酷な作業環境が問題となっています。

そこで本研究では、アスファルトの耐流動性の改善とともに、より低い温度条件下での改質アスファルトの製造・施工を実現するアスファルト改質剤C-AGを開発しました。アスファルト改質剤C-AGは、でんぷん由来の天然糖1,5-アンヒドログルシトール5) と脂肪酸を反応させ、高収率で大量に製造することができます。C-AGは130° C以下の温度でアスファルトに分散し、冷えるとアスファルト中で繊維状の構造を形成します。この繊維を含むC-AG改質アスファルトは、60° Cでポリマー改質アスファルトと同程度の耐流動性をもつことが明らかとなりました。

本技術は、夏期の路面温度下でもわだち掘れができにくくなるため、道路の寿命を延ばすとともに、道路施工に関わる温室効果ガス排出量の削減や作業環境の改善など、諸問題の解決に貢献できると期待されます。

関連情報

予算:JST(科学技術振興機構) 研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 産学共同 (育成型)JPMJTR20U3、運営交付金

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構食品研究部門 所長亀山 眞由美

研究担当 者 :

同 食品加工・素材研究領域 上級研究員岩浦( いわうら ) 里愛( りか )

広報担当 者 :

同 研究推進部 研究推進室長中村 敏英

詳細情報

開発の社会的背景

[舗装道路の問題点]

日本の舗装道路は主にアスファルト舗装です。アスファルトは温度の上昇とともに柔らかくなる特性があり、真夏の路面温度である60° Cに達すると流動性を示します。このため、真夏に道路を多くの車が走行すると、わだち掘れと呼ばれる凹凸ができ、道路が傷んでしまいます(図1 )。

[ポリマー改質アスファルトの利用と課題]

そこで、真夏でもアスファルトの硬さを保ち、わだち掘れを抑制するため、アスファルトに石油系ポリマーを加えたポリマー改質アスファルトが利用されています。しかしこのポリマー改質アスファルトは、製造から道路施工の工程で180° C前後の高温を長時間保持する必要があるため、エネルギーコストが高く、CO2 を含む多量の温室効果ガスを排出することや、作業環境の過酷さが問題になっています。そこで、アスファルトの粘弾性を改善しつつ、製造・施工で高温条件が必要ないアスファルト改質剤の開発が求められています。

研究の経緯

これまで、でんぷんから得られる1,5-アンヒドログルシトールと脂肪酸を原料としたゲル化剤6) C-AGを開発してきました(図2 )。このゲル化剤は多種類の有機溶媒に容易に溶け、溶液の粘度を増したり固化したりすることができます。さらに用途開発をすすめるなかで、アスファルトにも簡単に溶け、分散することがわかりました。そこで、アスファルトを増粘、ゲル化してアスファルトの硬さ・柔らかさを調整することができれば、アスファルト改質剤として利用できるのではないかと考えました。

研究の内容・意義

[C-AG改質アスファルトの調製]

アスファルトとC-AGを入れた容器を130° Cのオーブンに30分入れた後、30秒程度かき混ぜたものを室温に12時間置いて調製しました。

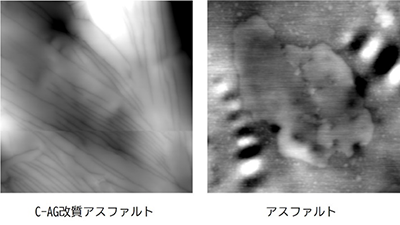

C-AG改質アスファルトを原子間力顕微鏡7) で観察したところ、アスファルトのみの場合と異なり、繊維状の構造体がアスファルト中に分散していることがわかりました(図3 )。

[耐流動性の評価]

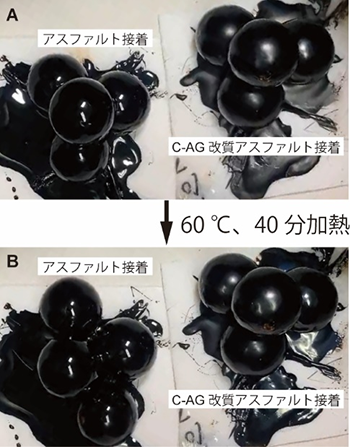

C-AG改質アスファルトの耐流動性を評価するため、ガラス玉を使ったアスファルト舗装の模擬的な簡易実験を行いました。舗装道路は、強度を持たせるための骨材8) と、骨材を接着するためのアスファルトの混合物で作られています。この実験では、骨材の代わりに骨材と同じ成分でできているガラス玉をC-AG改質アスファルトでピラミッド型に接着し、真夏の路面温度である60° Cに熱したホットプレート上に置き、ピラミッド型を保つことができるかどうかを確認しました。無添加アスファルトで接着したピラミッドは、徐々にアスファルトが柔らかくなり、40分後にピラミッドが壊れてしまいましたが、C-AG改質アスファルトで接着したピラミッドは形を保つことができ、耐流動性が向上していることが実証されました(図4 )。また、C-AG改質アスファルトの60° Cにおける耐流動性は、従来のポリマー改質アスファルトと同程度であることがわかりました。

今後の予定・期待

アスファルトに比べて耐流動性が向上したC-AG改質アスファルトを道路舗装に利用すると、道路が丈夫になり真夏でもわだち掘れができにくくなるため、道路の長寿命化に貢献できるものと考えられます。また、同様の目的で用いられてきたポリマー改質アスファルトは製造に180° C前後の高温が必要でしたが、C-AG改質アスファルトは130° C以下で製造できることがわかりました。この低温化により、ポリマー改質アスファルトを使用した場合と比べてCO2 で15~40 %程度、温室効果ガスの排出量削減や、エネルギー消費量を60~80 %に抑制できるとともに(参考文献:M.Carmen Rubio et al, Journal of Cleaner Production , 24, 2012 , 76. )、道路舗装にかかわる作業者の作業環境の改善にも寄与できると考えられます。また、この改質剤は食用に向かない粗でんぷんを原料にできるため、廃棄でんぷんの削減や資源の有効活用にも役立ちます。今後も、原料から製品に至る様々なプロセスでエコフレンドリーな技術を取り入れ、持続可能な社会実現に貢献するアスファルト改質剤C-AGの開発を進めていく予定です。

用語の解説

アスファルト改質剤

アスファルトの粘弾性状や温度特性などの物性を向上させるため、アスファルトに混ぜて使われる物質のことです。[ポイントへ戻る]

耐流動性

流動しにくくなる性質。[ポイントへ戻る]

石油系ポリマー

石油を原料とした高分子物質で、ポリエチレンや塩化ビニルなど、プラスチックの多くは石油系ポリマーに分類されます。[概要へ戻る]

粘弾性

水のような流れやすさや、ゴムのように伸び縮みする性質を併せ持つ性質を粘弾性といい、アスファルトも粘弾性をもつ物質の一つです。[概要へ戻る]

1,5-アンヒドログルシトール

体内にも存在する天然糖の一つ。pHの変化や熱に対して安定であることが特徴です。[概要へ戻る]

ゲル化剤

溶液を固化する物質。例えば、ゼラチンは水を固める働きをするゲル化剤です。また12-ヒドロキシステアリン酸は使用済みの食用油を固める用途で市販されているゲル化剤です。[研究の経緯へ戻る]

原子間力顕微鏡

物質間に働く原子間力という力を利用して、試料の非常に微細な表面構造を観察することができる顕微鏡手法。[研究の内容・意義へ戻る]

骨材

道路に強度や耐久性をもたせるために使われる砂利や砂。[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Rika Iwaura, Shiro Komba " Modification of asphalt by starch-derived supramolecular fibers: A simple way to tune flow resistance " ACS Sustainable Chemistry and Engineering , doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c08320

参考図

図1 わだち掘れが生じた道路

図2 C-AGの製造

図3 C-AG改質アスファルト(左)およびアスファルト(右)の原子間力顕微鏡による観察像、どちらも2 μm×2 μm。

図4 ガラス玉を用いたアスファルト接着の模擬実験。(A)ガラス玉を従来のアスファルト接着(左)およびC-AG改質アスファルト接着(右)したもの。(B)60° Cのホットプレートで40分間加熱した後の様子。