開発の社会的背景と研究の経緯

<米・米飯の選択における状況の変化>

近年、米を取り巻く状況は目まぐるしく変化しています。新品種の登場、地方の希少品種への注目、ブレンド米の流通拡大などにより、消費者、流通関係者、外食関係者のいずれも、さまざまな米を選択する機会が増えています。一方で、中食・外食消費の増加に伴い、業務用米飯の需要も高まっています。業務用米飯は、外食店で提供される米飯、コンビニエンスストアなどで販売される弁当の米飯など多岐にわたります。炊飯前の米であれ、米飯であれ、米や米飯に関わる多くの人が、状況に応じて、さまざまな選択を行っています。

<米飯の品質表現の曖昧さ>

米や米飯の的確な選択のためには、「食べてどう感じるか」という観点で対象試料を評価する官能評価が必要です。一般に、官能評価では、味や食感を表す言葉を項目として適切に使う必要があります。米飯の場合、「甘味」「もっちり」「しっかり」「粒立ち」など、味や食感に関する品質を表す言葉は数多くあります。しかし、これらの言葉には曖昧さが伴い、現場、組織、人によって、使われ方が異なることがあります。そのため、米飯の評価では、1960年代に設定された「外観」「味」「香り」「粘り」「硬さ」の項目が現在も多く使われていますが、これらの項目の評価には複合的・総合的な判断が必要なため、熟練したパネルでないと評価が難しい、あるいは、多種多様な米の特徴を評価しきれないといった問題点が指摘されていました。新たな項目を設定する際も、言葉の曖昧さが原因で評価の精度が低くなる、あるいは、評価項目の定義のすり合わせに労力がかかる、といった懸念点が挙げられていました。

品質情報を伝える際にも言葉は重要な役割を果たします。昨今、米や米飯の流通経路や販売形態は多岐にわたり、これまで食べたことのない米を購入する機会も増えています。そのため、おいしさに関連する品質の情報を明瞭に伝える必要性は、これまで以上に高まっています。しかし、米飯の特徴を表す言葉に曖昧さが伴うため、言葉が十分に機能していませんでした。

<用語体系の開発に着手>

農研機構は、これまで、さまざまな食べ物について、表現を体系化して品質評価やコミュニケーションツールに利用する取り組みを行ってきました。稲や米に関する多くの研究実績もあります。伊藤忠食糧株式会社は、多種多様な米の品質評価を行い、さまざまな流通現場で取り扱ってきた実績があります。そこで、農研機構と伊藤忠食糧株式会社は、2021年より、業務用を含む幅広い用途の米飯の用語体系の共同開発に着手しました。

研究の内容・意義

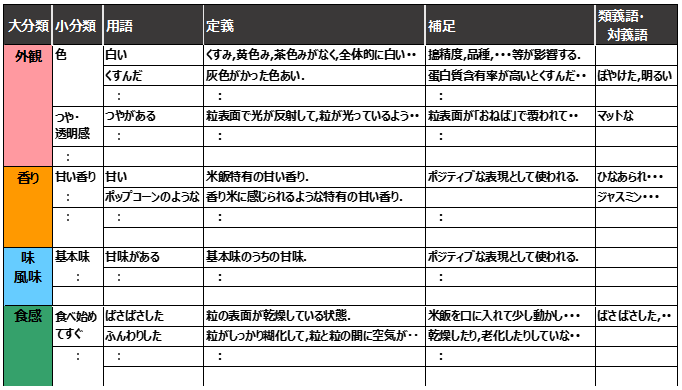

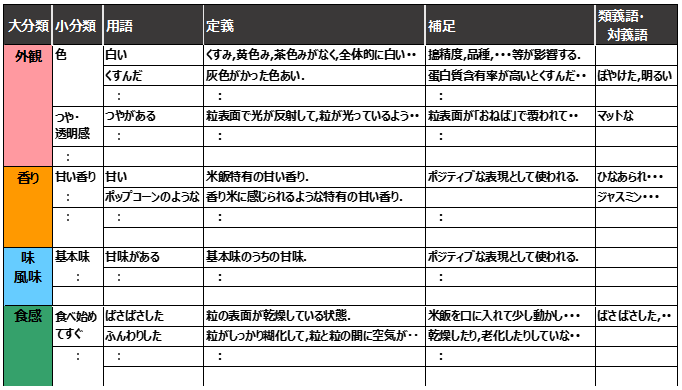

- 米飯の外観、香り、味・風味、食感を具体的に表す用語120語について、それぞれの用語に定義や類義語などの情報をつけ、「米飯のおいしさ評価用語体系」を作成しました(図1)。用語体系に登載した用語は、熟練したパネルが実食して特徴を言葉にしたものです。また、米に関する約250の先行研究や約30冊の書籍などからも表現を収集しました。得られた約7500の表現を集計、整理、統合して、最終的に、外観31語、香り23語、味・風味31語、食感35語の合計120語にまとめました。

図1 米飯のおいしさ評価用語体系(一部)

用語体系一覧 https://www.naro.affrc.go.jp/org/nfri/yakudachi/terms/rice.html

図1 米飯のおいしさ評価用語体系(一部)

用語体系一覧 https://www.naro.affrc.go.jp/org/nfri/yakudachi/terms/rice.html

- 本用語体系が対象としている米飯は「白飯として食べる米」で、広範囲にわたります。用語を収集するための実食では、国内の全流通量(2019年度)の約80%をカバーする品種の米を用い、さらに、アミロース含有率3)が異なるさまざまな特徴をもつ品種の米も用いました。米飯としては、チルド流通米飯4)、常温流通米飯5)、冷凍流通米飯、保温した米飯、包装米飯などを対象としています。

- 本用語体系の中には、〔特殊な香り〕と〔特殊な味・風味〕のカテゴリーを設定しています。ここには、貯蔵や流通などの過程で生じた好ましくない香りや味・風味、添加剤による香りや味・風味などが含まれています。

用語体系の使用例

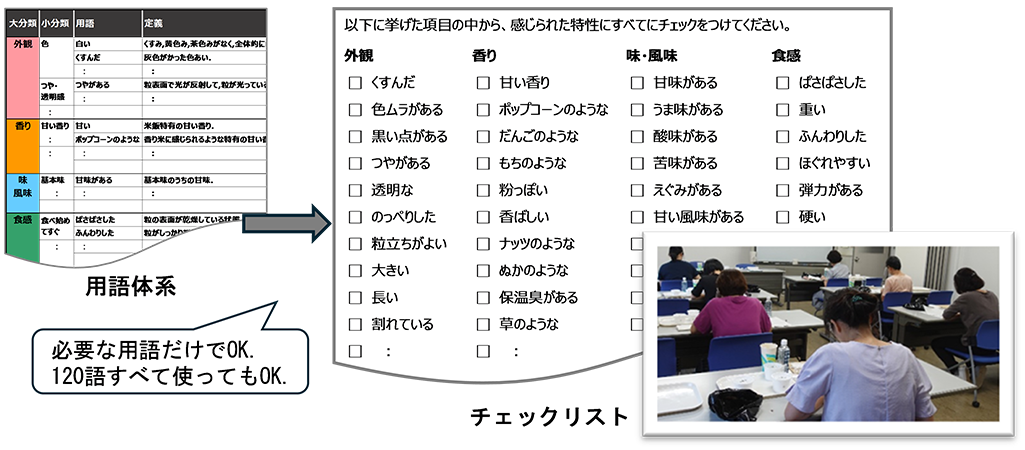

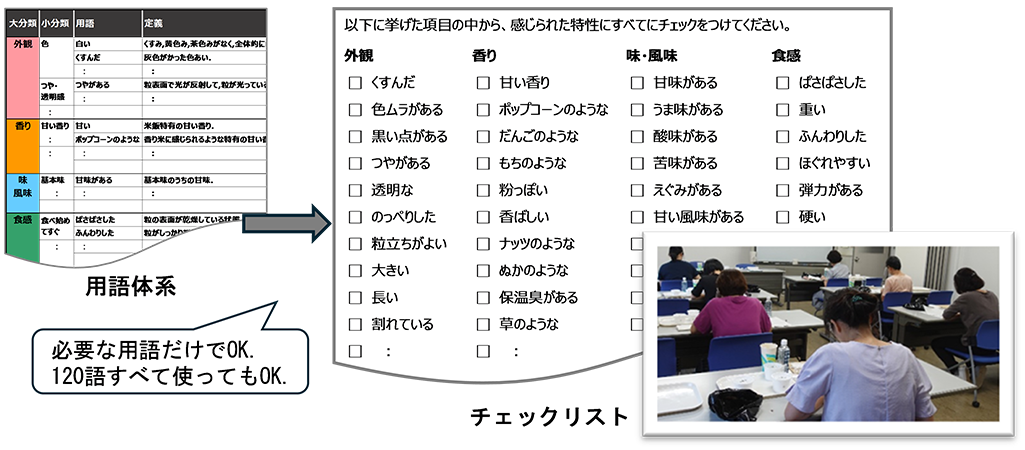

- 用語体系を参照することで、簡易タイプの官能評価が、より効率的に行えるようになります。訓練をあまり積んでいないパネルでも活用しやすい簡易タイプの官能評価として、CATA (Check-All-That-Apply)法がありますが、事前のリスト作成に用語体系を活用すると、より効率的に官能評価が行えます(図2)。

図2 用語体系の簡易官能評価への適用例(CATA法の例)

CATA法は、パネルにチェックリストを渡して、試料の特徴としてあてはまると思う表現にチェックしてもらう簡易タイプの官能評価法。試料のおおよその特徴を迅速に把握することを目的として行われる。用語体系があればチェックリストの作成がスムーズに進むため、さらに効率的に実施できる。

図2 用語体系の簡易官能評価への適用例(CATA法の例)

CATA法は、パネルにチェックリストを渡して、試料の特徴としてあてはまると思う表現にチェックしてもらう簡易タイプの官能評価法。試料のおおよその特徴を迅速に把握することを目的として行われる。用語体系があればチェックリストの作成がスムーズに進むため、さらに効率的に実施できる。

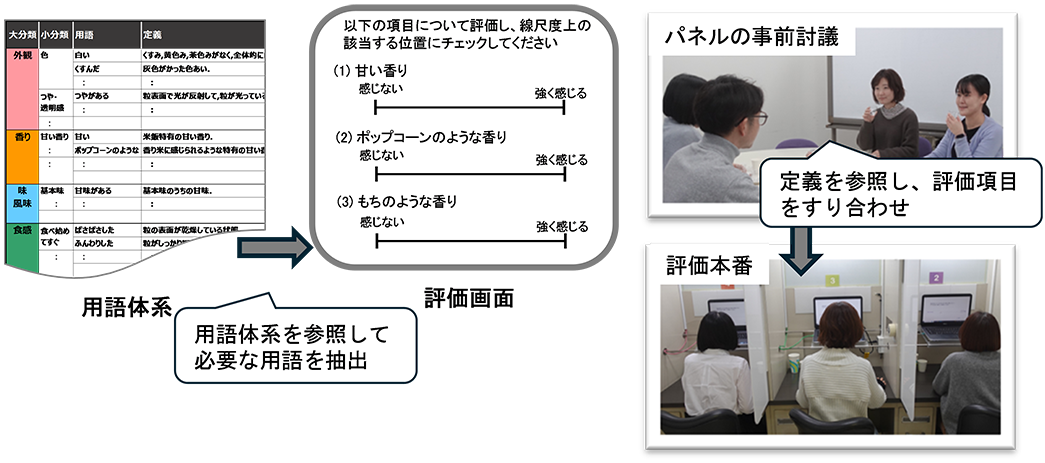

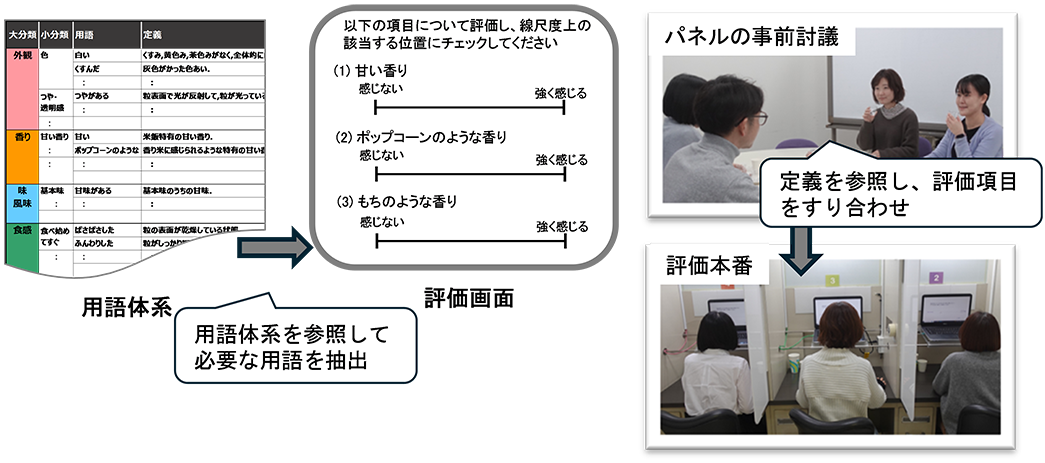

- 用語体系には各用語に定義が示されているので、簡易タイプではない定量的な官能評価も効率的に行えるようになります。通常、評価項目を決めるには、予備評価とパネリスト同士による事前検討を繰り返し行う必要があります。事前検討の際に、この用語体系から必要な用語を選んで評価項目とし、その用語に付されている定義をパネル内でのすり合わせ(用語の意味の共有・統一)に使うことで(図3)、項目設定に掛かる工数を大幅に削減することができます。

図3 用語体系の定量的な官能評価への適用例(記述分析法の例)

線尺度を用い、多数の項目を評価する記述分析法では、パネルが試料から感じられる特徴を言葉にし、パネル内で事前討議を重ねて用語整理し、用語の意味をすり合わせ、評価項目を設定する。この評価法では、試料の特徴を項目ごとに数値化することができるが、工数が多いことが実験者やパネルの負担となっている。用語体系があれば、予備評価とパネル討議の工数を削減することができる。

図3 用語体系の定量的な官能評価への適用例(記述分析法の例)

線尺度を用い、多数の項目を評価する記述分析法では、パネルが試料から感じられる特徴を言葉にし、パネル内で事前討議を重ねて用語整理し、用語の意味をすり合わせ、評価項目を設定する。この評価法では、試料の特徴を項目ごとに数値化することができるが、工数が多いことが実験者やパネルの負担となっている。用語体系があれば、予備評価とパネル討議の工数を削減することができる。

- 専門性の高い数名のパネリストが、官能評価でフリーコメントを記載する際、用語体系を参照して言葉を選ぶと、誤解なく意図を伝えられるようになります。これにより、例えば、精米、米のブレンド、米飯製品製造などの現場へのフィードバックが効率的に行えます。

- 官能評価で得られた米・米飯の特徴を、部署間や組織間で共有する際に、用語体系を参照することで、用語の意味が明確になり、情報共有をより円滑に進めることができます。

今後の予定・期待

<用語体系の利用によって期待される効果>

この用語体系が多くの現場で使われることで、おいしさに関する品質情報が共有しやすくなります。「おいしさ」という主観的な価値を、具体的な要素で示すことできるため、米や米飯の利用や選択が円滑に進むようになることが期待できます。「どのような米を選ぶか」、「○○な食感の米はどれか」、「この料理にはどの米がよいか」、「○○の米に近いのはどれか」など、さまざまな選択において、米・米飯の関係者や消費者に必要な情報を提供することに貢献すると考えられます。

また、この用語体系によって米飯の品質要素が把握しやすくなるので、パネルの訓練にも役立ちます。具体的には、企業や大学の研究室などで新しく官能評価を始める際にスムーズな導入に役立ちます。すでに実施している現場では、新たなパネル育成に貢献します。これらの効果によって、官能評価の精度向上につながることが期待できます。

<用語体系の今後の展開>

用語体系には、消費者に理解しやすい用語と、主に米に関わる専門家が使う専門的な用語が含まれています。どの用語が消費者に理解しやすいかといった情報も順次追加し、より幅広い方々に使いやすいものにしていく予定です。

用語の解説

- 官能評価

- 目、鼻、舌など人間の感覚器官を使って、対象物の性質を評価する方法。食べ物の香り、味、食感などのデータを取り、統計的に解析することができる。

[ポイントへ戻る]

- パネル

- 官能評価に従事する評価者の集団をいう。訓練された少数の人がパネルとなる場合も、消費者を代表するような多数の人がパネルになる場合もある。一人ひとりの評価者を指す場合はパネリストという。

[概要へ戻る]

- アミロース含有率

- 米の主成分であるでんぷんのうち、グルコース(ブドウ糖)が直鎖状に結合した成分をアミロース、枝分かれ構造を持つ成分をアミロペクチンと呼ぶ。米に含まれるでんぷんの中でのアミロースの割合をアミロース含有率という。アミロース含有率は米飯の食感に大きく影響することが知られており、アミロース含有率が低い米は粘りが強く軟らかい米飯となる。

[研究の内容・意義2.へ戻る]

- チルド流通米飯

- 炊飯後、真空冷却で温度を約18~20°Cまで急速に下げ、その後4~5°Cで保存、流通させる米飯。持ち帰り弁当や種々の給食などに使われ、電子レンジなどで再加熱して食べる。炊飯後5~6日間保存できる場合が多い。

[研究の内容・意義2.へ戻る]

- 常温流通米飯

- 炊飯後、真空冷却などで温度を約18~20°Cまで急速に下げ、約18~20°Cで保存、流通させる米飯。おにぎり・おむすび、持ち帰り弁当などに使われる。

[研究の内容・意義2.へ戻る]

発表論文

早川文代, 梅本貴之, 風見由香利, 中野優子, 吉澤浩二, 諏訪憲久, 安藤美紀子, 米飯の官能評価用語体系の構築. 日本食品科学工学会誌, 72巻6号 177-201 (2025)