プレスリリース - 穀物を発酵させることで簡便にタンパク質を倍増 -

ポイント

農研機構は、我が国伝統の発酵技術である"麹(こうじ)づくり"を応用し、穀物を原料として短期間で食用タンパク質を生産できる窒素同化固体発酵法を開発しました。簡便な発酵処理で穀物のタンパク質を倍増できる本技術は、新しい食品素材の提供につながるだけでなく、世界的なタンパク質需要増加への対応に貢献することが期待されます。

概要

世界人口の増加や新興国の経済発展に伴い、タンパク質の需要は世界全体で急速に増加しており、タンパク質の供給不足の発生が懸念されています。タンパク質供給力の維持・強化に向けて、既存の食料システムと調和した低コストで高効率な新しいタンパク質生産プロセスが求められています。そこで、農研機構は、我が国の伝統的な発酵食品である"麹"を応用し、培養時に窒素化合物を添加するという工夫を加えることで簡便かつ迅速に食用タンパク質を生産する、"窒素同化固体発酵"という技術を開発しました。

米およびトウモロコシにアンモニアや尿素等の安価な窒素化合物、その他の無機塩類、麹菌の胞子を混合して30° Cで静置し、4日後に培養物に含まれるタンパク質の量を評価しました。その結果、発酵前の米およびトウモロコシに比べ、タンパク質の量がそれぞれ2.3倍、1.6倍に増加しました。また、米やトウモロコシのタンパク質は、構成するアミノ酸のうち、必須アミノ酸であるリジンの比率が低いことが知られていますが、麹菌の発酵によってリジンの比率が高まり、タンパク質の質が向上することも明らかになりました。

これらの成果は、Springer Natureが刊行する学術誌「npj Science of Food」にて、2025年7月31日に論文として公表されました。本成果の実用化に向けて、窒素同化固体発酵を用いた高タンパク質な食品素材の開発を目指し、さらに研究を進めていきます。

関連情報

研究費 : 東洋食品研究所研究助成

論文発表 : Mano J. Fast and easy edible protein production by nitrogen-supplemented koji fermentation, npj Science of Food, Vol. 9 (2025)

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構 食品研究部門 所長榊原 祥清

研究担当 者 :

同 食品加工・素材研究領域 上級研究員真野 潤一

広報担当 者 :

同 研究推進室 渉外チーム長亀谷 宏美

詳細情報

開発の社会的背景

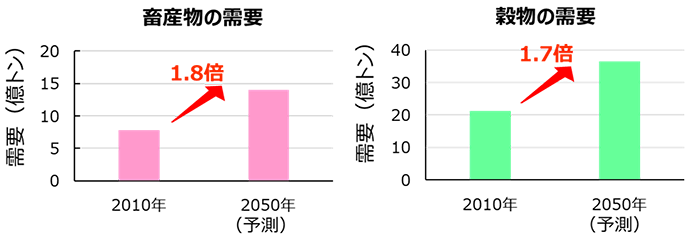

世界人口の急速な増加や新興国における著しい経済成長によって、畜産物の需要が劇的に増加することが予想されています(図1 左)。畜産飼料を支えているのは穀物であり、穀物の需要増加も見込まれます(図1 右)。しかし、穀物は既に膨大な土地を利用して生産されており、それらを短期間で増やすことは容易ではありません。このため、タンパク質の供給が世界的に不足する「タンパク質危機(global protein crisis)」の発生が懸念されています。このような背景から、タンパク質供給力の維持・強化に向けて、既存の食料システムと調和した低コストで高効率な新しいタンパク質生産プロセスが求められています。

麹は、米などの穀物をAspergillus oryzae 等の麹菌1) で発酵させた、我が国伝統の発酵食品です。麹には、麹菌が分泌した酵素が豊富に含まれており、味噌や醤油、日本酒の醸造等に広く用いられてきました。麹菌は、日本独自の食文化を支える微生物であることから、日本醸造学会によって国の菌、"国菌"として認定されています。農研機構では、我が国の強みである麹菌を活用したタンパク質生産プロセスの開発に取り組みました。

図1 畜産物と穀物の世界全体での年間需要量農林水産省『2050年における世界の食料需給見通し』をもとに作成

研究の経緯

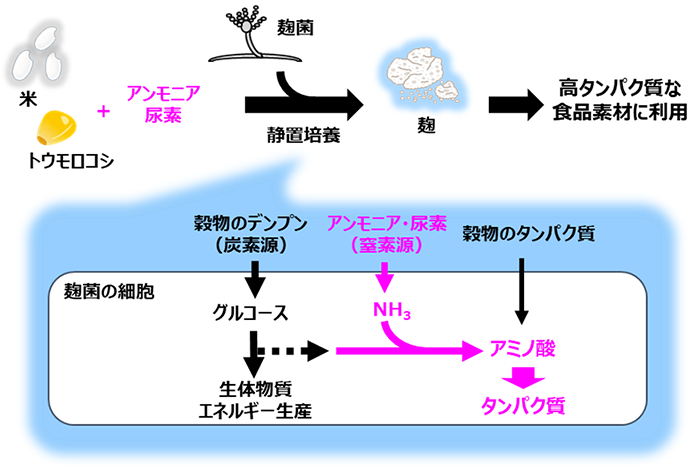

一般的な麹づくりの工程では、麹菌は穀物に含まれるタンパク質を分解して細胞内に取り込み、それを栄養源(窒素源)として増殖します。ところが、麹菌菌体にはタンパク質が30~40%含まれるのに対して、穀物にはタンパク質が5~10%しか含まれません。つまり、麹菌にとって穀物は窒素源が不足したバランスの悪い栄養源と考えられます。一方、麹菌は、自然環境中にあるアンモニア等の無機窒素源からタンパク質を合成する「窒素同化2) 」と呼ばれる機能をもっています。そこで、米やトウモロコシ等の主要な穀物に、タンパク質の合成に必要な窒素化合物を添加して麹菌の増殖を促進する"窒素同化固体発酵"というタンパク質生産技術の開発を試みました(図2 )。

麹菌は、穀物に含まれるデンプンを分解し、生体物質の合成やエネルギー生産に利用しています(図2 )。窒素同化固体発酵では、アンモニアや尿素等の窒素化合物が麹菌の細胞内に取り込まれ、窒素同化反応によってアミノ酸が合成されます。そのアミノ酸から、麹菌の細胞骨格や酵素等として働くタンパク質が合成されるため、タンパク質総量が増加すると考えられます。

図2 窒素同化固体発酵の概要桃色で示した反応がタンパク質の増加に寄与

研究の内容・意義

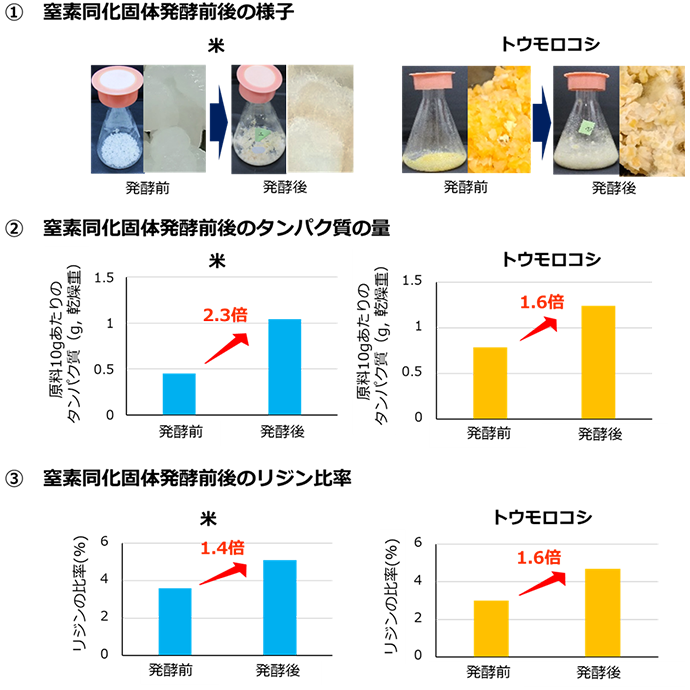

米およびトウモロコシ(デント種3) )にアンモニアや尿素等の安価な窒素化合物、その他の無機塩類、麹菌の胞子を混合して30° Cで静置し、4日後に培養物(図3 ①)に含まれるタンパク質の量を評価しました。その結果、発酵前の米およびトウモロコシに比べ、タンパク質がそれぞれ最大で2.3倍、1.6倍に増加し、麹菌によるタンパク質の生産が確認されました(図3 ②)。タンパク質含量は、最大で米で12.3%、トウモロコシで13.2%(乾燥重)となりました。

生物のもつ大多数のタンパク質は20種類のアミノ酸から構成されています。このうち、動物が体内で合成できないものを必須アミノ酸と呼びます。人の場合はトリプトファン、ロイシン、リジン、バリン、スレオニン、フェニルアラニン、メチオニン、イソロイシンが必須アミノ酸であり、食品から摂取する必要があります。摂取したタンパク質が栄養素として体内で利用される量は、必須アミノ酸のうち、最も充足率の低いものに制限されることが知られており、これを制限アミノ酸4) と呼びます。穀物の場合は、リジンが制限アミノ酸であり、リジンの比率がタンパク質の質を評価する上で極めて重要です。本研究において、麹菌の発酵によってリジンの比率が米で1.4倍、トウモロコシで1.6倍にまで増加することが確認されました(図3 ③)。このように、窒素同化固体発酵がタンパク質の質的な面での改善につながることも明らかとなりました。

図3 窒素同化固体発酵による米(左)およびトウモロコシ(右)のタンパク質量とリジン比率の増加

以上の成果は、Springer Natureが刊行する学術誌npj Science of Food誌にて2025年7月31日に論文として公表されました(DOI:10.1038/s41538-025-00463-2)。本研究は、公益財団法人東洋食品研究所の研究助成により実施されたものです。

今後の予定・期待

窒素同化固体発酵により得られる麹は、新たな高タンパク質食材としての活用が期待されます(図4 )。一方、牛ばら肉、鶏もも肉(皮つき)のタンパク質含量が18%、53%(いずれも乾燥重(日本食品標準成分表 八訂))であるのに対し、今回の研究で得られた麹の現時点におけるタンパク質含量は最大、米で12.3%、トウモロコシで13.2%(いずれも乾燥重)です。培養条件等の更なる検討により、タンパク質含量の向上を目指します。

令和6年6月3日に内閣府によって公表されたバイオエコノミー戦略では、人口増加に対応した食料供給の手段として麹菌の活用が挙げられています。今回の成果をもとに、農研機構では、サステナブルな高タンパク質食品素材として麹を利用できるよう、引き続き、研究を継続する予定です。

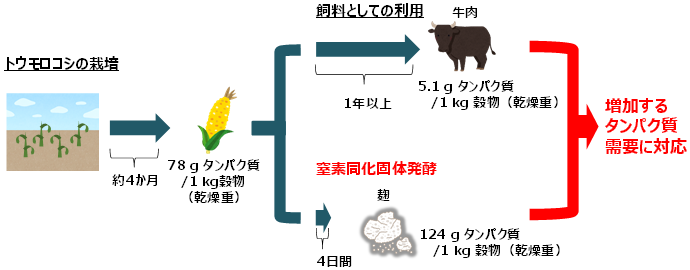

穀物は、国内外を問わず家畜の飼料として広く利用されていますが、飼料に含まれるタンパク質の大部分は糞や尿として排出されてしまいます。過去の文献をもとに試算すると、牛肉の場合、1 kg(乾燥重)のトウモロコシから生成するタンパク質は5.1 g(乾燥重)です。一方、今回の研究で得られた結果をもとに試算すると、窒素同化固体発酵では、わずか4日間で1 kg(乾燥重)のトウモロコシから124 g(乾燥重)のタンパク質が生成されます(図5 )。窒素同化固体発酵で生産した麹をタンパク質食品素材として利用することができれば、高タンパク質な新しい食品素材の提供につながるだけでなく、今後予想される世界的なタンパク質需要の増加への対応に貢献することが期待されます。

図4 窒素同化固体発酵で生産した麹の利用例発酵後の麹を加熱調理しハンバーグ様食品を作成

図5 窒素同化固体発酵によるタンパク質供給力増大の可能性飼料トウモロコシから牛肉に移行するタンパク質の量については、Pimentelらの報告をもとに算出(Pimentel D. et al . Science , 190, 754-761, 1975)

用語の解説

麹菌

我が国で醸造および食品に汎用されているアスペルギルス属のカビを指す。日本醸造学会では、以下の3種類を麹菌として指定している。①和名を黄麴菌と称するAspergillus oryzae 、②黄麴菌に分類されるAspergillus sojae と黄麴菌の白色変異株、③黒麴菌に分類されるAspergillus luchuensis (Aspergillus luchuensis var. awamori )および黒麴菌の白色変異株である白麴菌Aspergillus luchuensis mut. kawachii (Aspergillus kawachii )。

[開発の社会的背景へ戻る]

窒素同化

植物や微生物が体外から取り入れた無機窒素化合物からアミノ酸を合成し、核酸やタンパク質などの有機窒素化合物を作る働き。大気中の窒素(N2 )をアンモニア等に変換する窒素固定とは異なる反応である。

[研究の経緯へ戻る]

デント種(トウモロコシ)

トウモロコシの品種で、世界で栽培されるトウモロコシの大半を占めている。主に家畜の飼料、コーンスターチやバイオエタノールの原料として使われている。

[研究の内容・意義へ戻る]

制限アミノ酸

人や動物が必要とするアミノ酸が食品や飼料にどの程度含まれているかを調べ、必要量に対して充足率の低いアミノ酸を指す。

[研究の内容・意義へ戻る]

研究担当者の声

食品研究部門 食品加工・素材研究領域 上級研究員真野 潤一

麹から作られる醤油や味噌をベースにした日本食が海外で人気を集めています。2024年12月には、麹を利用した日本の伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されました。世界から注目される麹づくりの新展開を目指しています。