開発の社会的背景

<農業からの低炭素産業の創出とその課題>

世界各地で気候変動の影響が深刻化する中、地球温暖化の主因と考えられる大気中の二酸化炭素(CO2 )を直接吸収すれば、即効性をもって影響が緩和されるものと期待できます。現在、世界中で直接空気捕集(Direct Air Capture: DAC)技術によるCO2 回収技術や装置の開発・実証が進められていますが、稲作などの農業は、作物の光合成によって二酸化炭素を捕集し、子実や茎葉などの植物体組織の有機成分へと変換する「クラシックなDACシステム」と位置づけることができます。

農業によるDAC能力の強化は、環境問題の解決手段として注目されています。特に、茎葉などの非可食部に蓄積された有機成分から糖を取り出し、エタノールに変換することで、SAFや化成品原料などのバイオ燃料の製造が可能となり、低炭素産業の創出に貢献できると期待されています。

その一方で、日本は米国などバイオマス利用が活発な国と比べて、経営体あたりの農地面積が小さく、国土に占める農地の割合も低いことから、大量の原料を集めることが難しいという課題があります。そのため、限られた農地から得られる非可食原料の回収量を最大化することが重要です。

研究の経緯

農研機構では、国内最高レベルのバイオマス蓄積能力をもつ水稲品種「北陸193号」を用い、作物のDAC能力をさらに強化することで、子実や茎葉バイオマス量を増加する先進的研究を進めています。この取り組みの中で、「変換原料として誰も注目しない『刈り株』も原料にできないか?」という着想を得ました。刈り株は、その大部分が地下に埋もれており、通常は土壌にすき込まれてしまいます。そのため、刈り株を掘り出し、泥を除いて資源として活用しようという検討はほとんど行われていませんでした。しかしながら、ほ場から回収できる有機成分の量や質を調べることで、刈り株の有用性、すき込みとのトレードオフ、利用上の障壁を定量的に評価できるようになります。そこで本研究では、刈り株の糖化原料としての有用性について検討を行いました。

研究の内容・意義

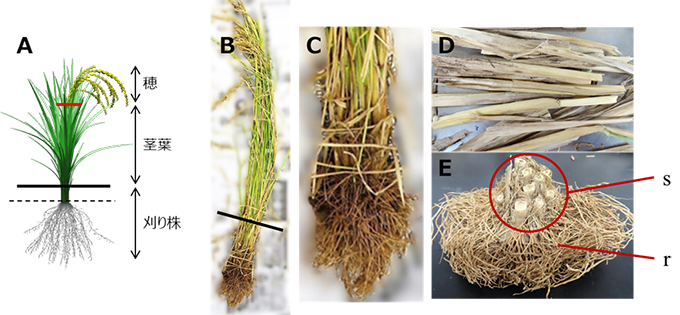

稲植物体の分画と刈り株の回収籾収穫適期の植物体を根から掘り起こして回収し(図2 -B)、地面から15 cm上の部分(図2 -B黒線)で上下に分離した後、上部を穂(子実を含む)および茎葉、下部を刈り株(図2 -C)として回収しました。刈り株は水洗後、以下の3つの画分に分けました:地面より上の地際部(図2 -D)、地面より下で根を除いた分げつ基部(図2 -E-s)、そして根部(図2 -E-r)です。

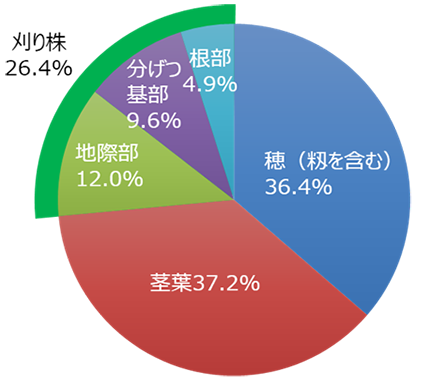

これらを乾燥させて各画分の重量を比較したところ、刈り株の重量は、非可食資源として注目される茎葉部の7割強に達することを確認しました(図3 )。また、刈り株の構成比としては、地際部と分げつ基部が刈り株全体の8割以上を占めることが分かりました。

図2 稲(北陸193号)および刈り株の外観(イメージ)

A : 稲植物体の模式図と各画分の位置赤線部より上部 : 穂、赤線と黒太線との間 : 茎葉、黒太線より下部 : 刈り株、点線 : 地面高さ。

図3 稲植物体由来の各画分の乾燥重量比

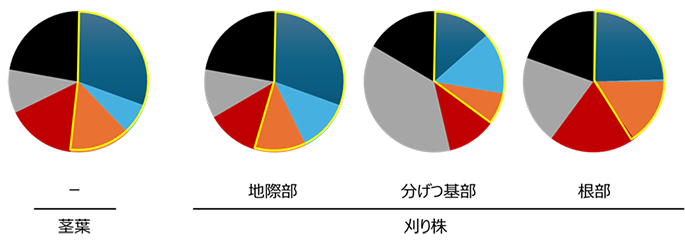

各画分の主要成分の解析結果次に、非可食部からの糖回収を想定し、茎葉および刈り株に含まれる糖などの主要成分の含有率を測定しました(図4 )。グルカン(澱粉以外:主成分はセルロース)、グルカン(澱粉)、キシランの含有率の和(図4 の黄色枠=主要な糖画分)は、茎葉部と地際部で50%を超えました。一方、分げつ基部および根部では、それぞれ35%および40%に留まりました。分げつ基部および根部では、灰分(図4 の灰色部分)の割合が高く、水洗後も物理的・化学的に除去しにくい成分が残っている可能性があります。また、地下部では地際部から分げつ基部にかけて澱粉(図4 の空色部分)の含有率が高くなる傾向がみられましたが、根部では澱粉はほとんど検出されませんでした。さらに、図3 の結果と合わせて計算することで、刈り株には、茎葉部が持つ糖の61.8%の量が含まれていることが分かりました。

図4 茎葉および刈り株の各部位の乾燥物の主要成分組成■ : グルカン(澱粉以外)、■ : グルカン(澱粉)、■ : キシラン、■ : リグニン、■ : 灰分、

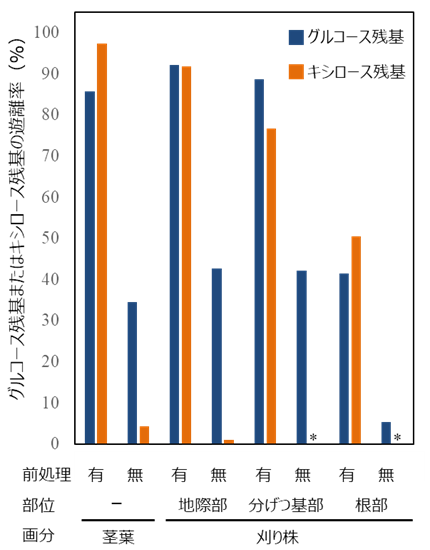

各画分の前処理・酵素糖化試験の結果刈り株からエタノール発酵に利用可能な糖を回収するため、図4 で示した各部分を粉末化した後、茎葉で有効性を示した気相塩酸前処理を適用し、処理後に中和して酵素糖化しました。糖化後のグルカン由来の糖(グルコース残基)およびキシラン由来の糖(キシロース残基)の遊離率を図5 に示しました。

図5 茎葉および刈り株各部位由来の粉末を前処理後に酵素糖化した際の糖遊離2試料の平均値、*では糖化後にキシロース残基が検出されず。

刈り株の乾燥重量のうち81.8%を占める地際部・分げつ基部を前処理・酵素糖化した結果、稲わらと同様に高い(70%以上の)遊離率を示し、稲わらと同様の方法で糖を回収できることを確認しました。一方、根部では前処理による糖の遊離率の上昇は限定的でした。

本研究成果の意義・課題本研究により、稲わら(茎葉)に対する刈り株の重量比と糖含有率データが得られたことで、これまで想定されていなかった刈り株の糖化原料としての量的・質的価値を具体的に把握できるようになりました。例えば、国内で発生する稲わらの量と糖含有率をそれぞれ811万トンおよび51.7%と仮定し、刈り株の糖含有量が茎葉の61.8%であるという本研究の結果を用いて単純に掛け合わせて試算すると、国内の刈り株中には200万トンを超える糖が埋もれていると見積もることができます。さらに、世界の米生産量5.21億トンであり、稲わらが等量副生し、糖含有率を51.7%と仮定5) した上で、上記と同様に世界の刈り株中の糖の「埋蔵量」を単純計算すると、1.6億トンを超える量になります。ただし、今回のデータは単一条件下での栽培試料を分析したものであり、品種、栽培方法、気象条件、回収時期等によって値が変動する可能性がある点に注意が必要です。

現在の農業体系では、ほとんどの刈り株が掘り返されることなく地中にすき込まれています。すき込みは地力の維持・向上に寄与するとされる一方で、メタン発生の原因となることも指摘されており、刈り株をほ場から運び出す際には、その環境負荷の正負両面を考慮する必要があります。

刈り株の掘り起こし・回収技術については、いくつか開発成果が報告されています。例えば、環境に優しいほ場管理を行うために、耕起作業の頻度や強度を最小限に抑える「保全耕起」では、刈り株の破砕や横投げなどの機械処理技術が開発6) されています。また、トウモロコシの刈り株収穫機にローラーミル機構を搭載し、刈り株を収集して土壌から分離する技術7) も報告されています。今回、刈り株の潜在力が評価できたことで、このような機械化技術の開発が加速するものと期待できます。

今後の予定・期待

今後は、温室効果ガスの発生抑制効果や地力維持への影響、刈り株回収技術などの研究動向を注視しながら、地域資源の活用を進める企業等との連携を図り、刈り株の糖化利用プロセスを開発します。そして、現行の刈り株処理方法に対する優位性を評価することで、刈り株の最適利用技術の適用を含めた、持続的かつ強靱な稲作農業の実現をめざします。

用語の解説

SAF

Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料)の略。従来の航空燃料と比較して温室効果ガス発生量が抑制できるバイオ燃料。

[概要へ戻る]

1経営体あたり農地面積および国土に占める農地の割合

1経営体あたりの農地面積は、我が国では3.2 ha(2020年)(1経営体あたりの経営耕地面積。農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/pdf/zentaiban.pdf )であるのに対して、米国では179 ha(442エーカー、2016年)(1経営体あたりの農地面積。https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/attach/pdf/itaku29-13.pdf )。令和6年の我が国の農地面積は427万haであり、国土(378,000km2 )に占める農地の割合は11.3%。米国の農地面積(2023年)は35,600万ha。国土に占める農地の割合は36.2%(国土面積は令和7年)。農地をめぐる状況について(令和7年9月、農林水産省経営局、https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/wakariyasu-73.pdf )、主要国の農業情報調査分析報告書(令和6年度)米国農業の概要(農林水産省、https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/attach/pdf/250324-2.pdf )、アメリカ合衆国(United States of America)基礎データ(令和7年1月30日、外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/data.html )

[概要へ戻る]

気相塩酸前処理

稲わら等の草本由来の粉末を常温付近で、塩化水素と共存させることで、後段の酵素糖化工程を効率化できる前処理方法。Bioresour. Technol. Rep. , 25, 101717 (2024).

[概要へ戻る]

国内稲わら量からの刈り株中の糖「埋蔵量」の試算

稲わら量(811万トン:令和2年・農林水産省推計値として。稲わら・麦わら・籾殻の農畜産業利用について、農林水産省農産局・畜産局、https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/pdf/021_02_00.pdf );糖の含有率(図4 、茎葉中の主要な糖画分51.7%)

[概要へ戻る]

世界の米生産量からの刈り株中の糖「埋蔵量」の試算

世界の米生産量(5.21億トン(2022年度)。世界の食料需給の動向、農林水産政策研究所、https://www.maff.go.jp/primaff/seika/attach/pdf/240329_2033_01.pdf );米の重量と稲わらの重量の比=仮置き値1を適用;糖の含有率(図4 、茎葉中の主要な糖画分51.7%)

[研究の内容・意義4.へ戻る]

刈り株の機械処理技術

参考:Feng X., et al., Sustainability , 16, 8508 (2024).

[研究の内容・意義4.へ戻る]

刈り株の収集・分離技術

参考:Zeng B., et al., Int. J. Adv. Manuf. Technol. , 94, 4329-4342 (2018).

[研究の内容・意義4.へ戻る]

発表論文

Yamagishi K., et al., J. Appl. Glycosci. (doi:10.5458/jag.7203201 )

研究担当者の声

食品研究部門 主席研究員 徳安 健

ほ場に残る刈り株については、「ひこばえ」が生えると地上部を回収したくなりますが、これまで、地下部を変換原料として利用しようとは考えませんでした。本研究によって、糖源としての価値があると分かった以上、「『もったいない』から始まり、生物資源に感謝して最大限活用する」という日本的考え方を世界に広めて、持続的農業の役割を向上するための新たな可能性を追求したいと思います。