ポイント

- 殺虫剤抵抗性害虫の出現をできるだけ長期間抑えるための戦略として、複数の殺虫剤の「世代内施用」と「世代間交互施用」のどちらがより有効かを、シミュレーションを駆使して再検討しました。

- 薬剤のタイプや、移動をともなう害虫の交尾行動の違い、薬剤に暴露されるタイミングなどを組み合わせて検討した結果、殺虫剤が非浸透移行性1)である場合など、「世代内施用」の方が抵抗性の発達遅延に効果的であるケースが多いことが明らかになりました。

- 現在、本シミュレーション結果がほ場で実際に有効であるか検証実験を進めています。このような検証を経て、薬剤抵抗性の発達を遅らせ殺虫剤の有効成分をより長く効果的に使い続けるための技術開発に貢献します。

概要

- 同じ農薬(殺虫剤)を連続使用すると当該殺虫剤が効かない「抵抗性害虫」が出現し、やがて大勢を占めるようになります。抵抗性害虫の防除には作用機構2)の異なる剤が必要ですが、殺虫剤の開発には膨大な時間とコストがかかることから、それぞれの有効成分をより長く効果的に使うための技術が、抵抗性問題への取組みには不可欠です。

- そのような技術として、作用機構の異なる複数の殺虫剤を組み合わせた施用が有効とされており、これまでに主要害虫の世代内に複数の殺虫剤を施用する「世代内施用」、および殺虫剤を世代ごとに入れ替える「世代間交互施用」の、2種類の異なる組み合わせ方法が理論研究から提唱されています。

- そこで農研機構らの研究グループは、殺虫剤の浸透移行性の有無や施用時期、害虫の生活史の違いの組み合わせ(56通り)を想定したシミュレーションを行い、どちらの方法が農薬抵抗性の発達をより長期間抑えられるかを調べました。その結果、非浸透移行性の殺虫剤を使う場合など、「世代内施用」の方が、現在普及している「世代間交互施用」よりも抵抗性の発達遅延に効果的であるケースが多いことが明らかになりました。

- 例えば、チョウ目害虫を想定したシミュレーションでは、殺虫剤が浸透移行性を持つ場合、持たない場合にかかわらず、2種の剤の「世代内施用」によって、「世代間交互施用」に比べ抵抗性の発達を数十~100倍も遅らせることがわかりました。

- 本成果は国際科学雑誌「Evolutionary Applications」のオンライン版(2017年11月2日公開)に掲載されました。

- 現在、「世代内施用」の実用上の有効性を室内実験などにより検証しており、有効性が確認された場合、本成果をどのように既存の防除法の中に組み込めるか検討する予定です。

関連情報

予算:

農林水産省委託プロジェクト研究ゲノム情報を活用した農産物の次世代生産基盤技術の開発プロジェクト「ゲノム情報等を活用した薬剤抵抗性管理技術の開発」

| お問い合わせ |

研究推進責任者農研機構農業環境変動研究センター 所長 渡邊 朋也研究担当者農研機構農業環境変動研究センター 環境情報基盤研究領域 山中 武彦農研機構果樹茶業研究部門 茶業研究領域 須藤 正彬 広報担当者農研機構農業環境変動研究センター 広報プランナー 大浦 典子取材のお申し込み・プレスリリースへのお問い合わせ(メールフォーム) |

(開発の社会的)背景

害虫を防除するために同じ殺虫剤が続けて使用されると、その剤が効かない「抵抗性害虫」が出現し、やがて抵抗性害虫が大勢を占めるようになると、その害虫には同じ殺虫剤が使えなくなる、という問題が起こってきます。例えば一年に何度も発生するコナガでは、つぎつぎと新しいタイプの殺虫剤が開発、販売されても、10~20年のうちには抵抗性害虫が出現して効力が低下するという、いたちごっこが続いています。一方、新たな殺虫剤の開発にかかる時間とコストは年々増加しており、現在、殺虫剤として使用できる有効成分の種類は減少しつつあります。そのため、殺虫剤の有効成分をより長く、効果的に使い続けるための技術開発およびその普及が求められています。

(研究の)経緯

殺虫剤抵抗性害虫の出現を抑えるための技術として、異なる作用機構を持つ複数の殺虫剤の使用が有効とされていますが、複数の殺虫剤の「世代内施用」と、殺虫剤を害虫の世代期間ごとに交互に施用する「世代間交互施用」の2つの組み合わせ方法が提唱されており(図1)、どちらがより効果的かは議論が分かれています。この背景として、殺虫剤への抵抗性の発現という時間スケールの長い現象を追跡する必要があり、また害虫の周辺環境への移動を考慮する必要もあることから、実際の野外調査等での検証例が少ないことが原因に挙げられます。このような場合には、様々なケースを想定し、何世代にもわたる影響を仮想的に調べることができるシミュレーションを使った研究アプローチも有効です。直感的にわかりやすい「世代間交互施用」が農業現場で推奨されつつある一方、これまでのシミュレーション等による理論研究の多くは「世代内施用が良い」という結論を出しています。ただし、それらの研究の多くは、対象害虫を1種類(アワノメイガ、コナガ、ハダニなどの特定の害虫)に限定して行われています。実際の農業環境には複数種の害虫が生息するため、そのまま現場に応用するための根拠としては、これらの研究だけでは不十分と言わざるを得ません。

そこで農研機構らの研究グループは今回、様々な害虫が関与する実際の農業現場を想定した、より網羅的なシミュレーションを行い、どちらの組み合わせ方法が効果的か検証しました。

(研究の)内容・意義

オス・メスの交尾によって次世代を生み出す害虫を対象に、作用機構の異なる2つの殺虫剤を「世代内施用」または「世代間交互施用」した場合、どちらが効果的かを調べるために、以下の条件でシミュレーションを行いました。

- 殺虫剤は、「作用機構の異なる2種類の浸透移行性薬剤」または「作用機構の異なる2種類の非浸透移行性薬剤」の2通り。(なお、浸透移行性薬剤を使った場合は、害虫は漏れなく殺虫剤にさらされて全個体が除去されるのに対し、非浸透移行性薬剤では薬剤の当たらない掛けムラや打ち漏らし3)が起こるため、たとえ感受性であっても一定割合の虫が生き残ると仮定した。)

- 多くの害虫は成虫期を迎え交尾を行うために育った環境から移出する。移出後、殺虫剤を使うほ場と、殺虫剤を全く使用しない周辺環境との間を移動する。そこで、移出パターンを「移出しない」、「交尾前に移出する」、「交尾後に移出する」、「交尾前後の両方に移出する」の4通り想定した。

- 害虫が薬剤に暴露される(殺虫剤を効かせる)時期を、「幼虫期」、「交尾前の成虫」、「交尾後の成虫」の3つを組み合わせた7パターンとした(どの時期にも暴露されない場合を除く)。

- 世代内施用では全ての世代・齢期の選抜において、2剤が等しく用いられた(図1)。世代間交互施用では、2種類の剤のいずれかを害虫一世代ごとに交互に使用した。

シミュレーションの実施にあたり、他の要因として抵抗性遺伝子の優性度、および周辺環境の大きさ(面積比)を考慮しました。殺虫剤暴露前の害虫の集団に抵抗性遺伝子が0.1%の初期頻度で含まれると仮定して、1世代ごとに遺伝子頻度の上昇を計算し、ほ場に生息する集団の半分を占めるまでに要する世代数(時間)を、10万世代を上限として調べました。

その結果、ヤガやヨトウガなどを含むチョウ目害虫においては、浸透移行性薬剤でも非浸透移行性薬剤でも「世代内施用」の方が効果的に抵抗性発達を遅らせた一方、ハムシやゾウムシなどのコウチュウ目害虫においては、浸透性薬剤では「世代間交互施用」が、非浸透移行性薬剤では「世代内施用」の方が効果的であることがわかりました(図2)。ただし、コウチュウ目で浸透性薬剤を使った場合でも、ほ場よりも周辺環境の面積が広い場合には「世代内施用」で効果が長持ちするケースもありました。

また全ての組み合わせについて結果を比較すると(図3)、非浸透移行性薬剤を使う場合は、どんな移出パターンを持つ害虫に対しても、世代内施用の方が効果的なことがわかりました。一方、浸透移行性薬剤を使う場合は、一部の行動パターンを持つ害虫に対しては世代間交互施用が有利となるケースも見られました。シミュレーション結果を詳細に比較すると、選抜時のごく僅かな打ち漏らしであっても、世代内施用においては抵抗性の発達を遅延させました。現実世界では本シミュレーションの「非浸透移行性薬剤を使う場合」に当てはまるケースが多くなると考えられるため、概して世代間交互施用よりも世代内施用の方が、抵抗性害虫の発生を防ぐ効果が高いと予想されます。

今後の予定・期待

本成果から、殺虫剤抵抗性害虫の出現を遅らせるためには、作用機構の異なる複数殺虫剤の世代内施用が多くの場合において推奨されることが明らかになりました。そこで我々農研機構の研究チームは現在、農林水産省委託プロジェクト「ゲノム情報等を活用した薬剤抵抗性管理技術の開発」の中で、室内実験などを通じて世代内施用の有効性を検証しています。また有効性の確認と共に、本成果をどのように既存の防除法の中に組み込めるか検討する予定です。検討結果は、プロジェクトの他の成果とともに、平成31年をめどに「薬剤抵抗性害虫管理のためのガイドライン(案)」として取りまとめる予定です。

用語の解説

- 浸透移行性

農薬の有効成分が作物の植物体内に浸透し、吸収部位から他の部位へ移行する性質。またそのような効果を持つ殺虫剤を浸透移行性薬剤と呼びます。高い濃度での土壌への灌注や、粒剤として土壌に施用することで、植物は根から有効成分を吸収し、植物を加害(食害、吸汁害)する害虫にもれなく薬剤を暴露させることができます。雨で流れ落ちたり日光等で分解されにくい、残効が長いなどの優れた特性があります。 - (殺虫剤の)作用機構

殺虫剤は、その有効成分の構造や性質によって、対象とする害虫の神経系に作用したり、呼吸阻害を引き起こしたり、ホルモンによる成長制御を混乱させたりと、死に至らしめるまでの効果がそれぞれ異なります。殺虫剤がターゲットとしている作用部位及び致死効果を作用機構と呼びます。ある殺虫剤に抵抗性を持った害虫は、作用機構が似通った別の殺虫剤にも抵抗性を持ちうる場合があり、殺虫剤の作用機構に関する情報把握は、抵抗性管理のために非常に重要です。

現在、日本で販売されている殺虫剤の作用機構については、以下の分類表を参考にして下さい。

参考:IRAC殺虫剤分類表(農薬工業会、http://www.jcpa.or.jp/labo/mechanism.html) - 掛けムラ・打ち漏らし

非浸透移行性薬剤(浸透移行性を持たない薬剤のこと)を用いた場合、ほ場の土地形状や作物の草姿、散布器具の構造や散布方法によって、薬剤が害虫に充分に届かない場所ができてしまうこと。例えば繁茂する作物の茎葉の上から常に一方向でスプレーすると、掛けムラが発生して葉の裏や草陰には薬剤が届きません。

また、結球する作物を加害するチョウ目害虫や果実内に食入する果樹害虫などを防除対象とする場合には、作物体の中にいる害虫に薬剤が届かず、打ち漏らしが起こりやすくなります。

発表論文

- Sudo M, Takahashi D, Andow DA, Suzuki Y, Yamanaka T (2017) Optimal management strategy of insecticide resistance under various insect life histories: heterogeneous timing of selection and inter-patch dispersal. Evolutionary Applications(印刷中)

「様々な生活史を持つ害虫に対する最適な抵抗性管理戦略の模索:選抜のタイミングとパッチ間移動の検討」

著者: 須藤 正彬1, 2、高橋 大輔3、David A. Andow4、鈴木 芳人5、山中 武彦1

所属:1農研機構農業環境変動研究センター、2(現所属)農研機構果樹茶業研究部門、 3ウメオ大学(スウェーデン)、4ミネソタ大学(米国)、5京都市 - Takahashi D, Yamanaka T, Sudo M, Andow DA (2017) Is a larger refuge always better? Dispersal and dose in pesticide resistance evolution. Evolution 71: 1494-1503

「大きな保護区がいつもうまくいくか?殺虫剤抵抗性発達における害虫の移動と薬剤濃度の関係」

著者: 高橋 大輔1、山中 武彦2、須藤 正彬2, 3、David A. Andow4

所属:1ウメオ大学(スウェーデン)、2農研機構農業環境変動研究センター、3(現所属)農研機構果樹茶業研究部門、3ミネソタ大学(米国)

参考図

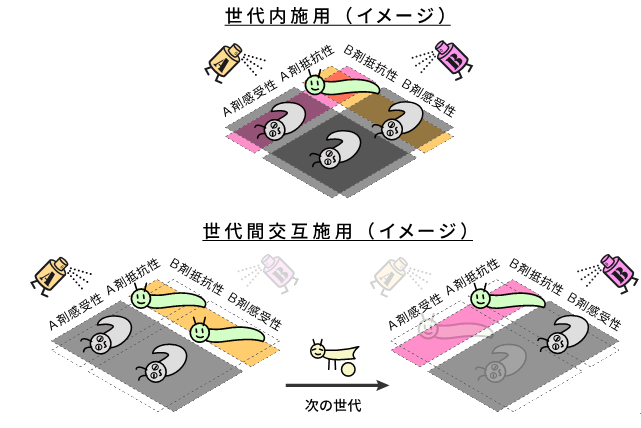

図1 作用機構の異なる複数の殺虫剤による「世代内施用」と「世代間交互施用」

上:世代内施用:複数の殺虫剤(ここではAとB)を同世代に施用することで、両方の薬剤に抵抗性をもつ虫以外を全て駆除します。

下:世代間交互施用:世代ごとに片方の殺虫剤で交互に選抜することで、最初の世代では殺虫剤AによってA剤抵抗性(燈色)以外の全ての害虫(B剤抵抗性および両剤感受性)を駆除します。残ったA剤抵抗性個体のうちB剤感受性であるものは、次の世代で殺虫剤Bによって排除されます。

実際のほ場では打ち漏らしに加え、周辺環境から新たに飛来・侵入する害虫がいるため、上記1世代ないし2世代の薬剤選抜によって感受性害虫が直ちにいなくなるわけではありません。また、図中では抵抗性害虫と感受性害虫を同じ大きさで描いていますが、実際には、抵抗性害虫の割合は小さく、両剤に対して同時に抵抗性となる害虫は、極めて低頻度でしか出現しません。

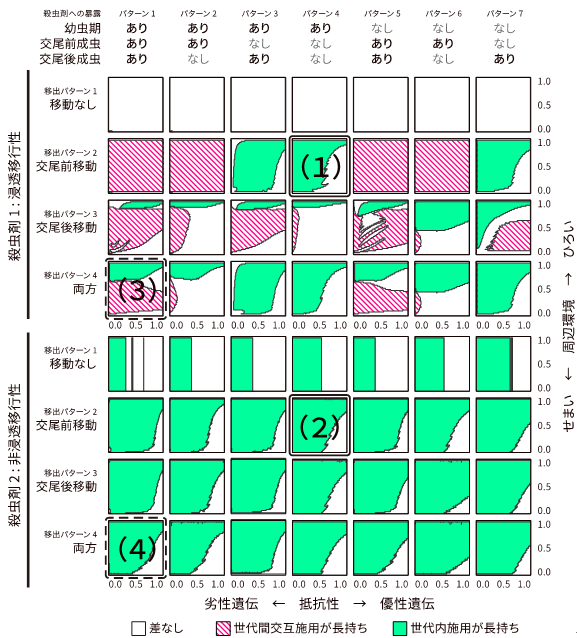

図2 シミュレーション結果の例

抵抗性の発達を長期間にわたって防ぐには、ヤガやヨトウガなどのチョウ目害虫では、浸透移行性薬剤(1)でも非浸透移行性薬剤(2)でも「世代内施用」が効果的でした。一方、ハムシやゾウムシなどのコウチュウ目害虫に浸透性薬剤を用いたとき(3)、「世代内施用」「世代間交互施用」が複雑に入り組んでいますが、実際にはいずれの施用方法も短期間で抵抗性が発達しました。コウチュウ目に非浸透移行性薬剤を用いた場合(4)は「世代内施用」の方が効果的でした。

図3 シミュレーション結果のまとめ

殺虫剤2タイプ(浸透性の有無)、移出パターン4種類(成虫がほ場の内外を出入りする時期)、薬剤暴露パターン7種類(害虫のどの発育段階に対して薬剤が使われるか)の合計56パターンを想定し、世代内施用と世代間交互施用のどちらが抵抗性害虫の出現防止に有効かを比べました。シミュレーションにあたって、抵抗性遺伝子の優性度(横軸)と、畑と周辺環境の面積割合(縦軸)を連続的に変化させています。周辺環境とは、隣接する畑以外の害虫が生息できる環境・雑草などのことです。実線で囲んだパターンは図2のチョウ目害虫(上(1)、下(2))に、点線はコウチュウ目(上(3)、下(4))に相当します。