プレスリリース - 持続可能な窒素利用の実現に向け基礎情報を提供 -

農研機 構北海道大 学国立環境研究 所

ポイント

農研機構らの研究グループは、日本の全ての人間活動と環境を対象に2000年から2015年の窒素収支1) を解明し、大気や水域への窒素排出の実態を明らかにしました。その結果、国民一人当たりの廃棄窒素2) は年間41~48 kgで、同時期の世界平均の約2倍であることや、廃棄窒素の発生量に対して環境に排出される反応性窒素3) は1/3程度に抑えられていることなどが明らかになりました。本成果は、将来世代の持続可能な窒素利用、すなわち、肥料や工業原料としての窒素の恩恵を保ちながら、環境の窒素汚染を防ぐ技術の開発や政策の立案に役立ちます。

概要

大気の8割を占める安定な窒素ガスから人工的に合成される反応性窒素は、肥料や工業原料として人類に多大な恩恵をもたらしています。いまや、世界で人工的に合成される反応性窒素の量は、地球システム4) が本来有する自然の反応性窒素の生成量と同程度までに増加しています。その一方で、食料や製品の生産・消費・廃棄、そして化石燃料の燃焼等の人間活動に伴い、多量の反応性窒素が環境へ排出され、窒素汚染5) を引き起こしています。地球規模では、人間活動による窒素循環の改変は地球システムの限界を既に超えていると評価されています。では、日本の状況はどうなのでしょうか。食料・飼料・燃料等の各種資源を輸入に頼る日本は、世界から反応性窒素をかき集め、最終的に環境にばらまいているかも知れません。しかし、国としての窒素の出入り(窒素収支)が明らかになっていないため、これまで実態がわかっていませんでした。

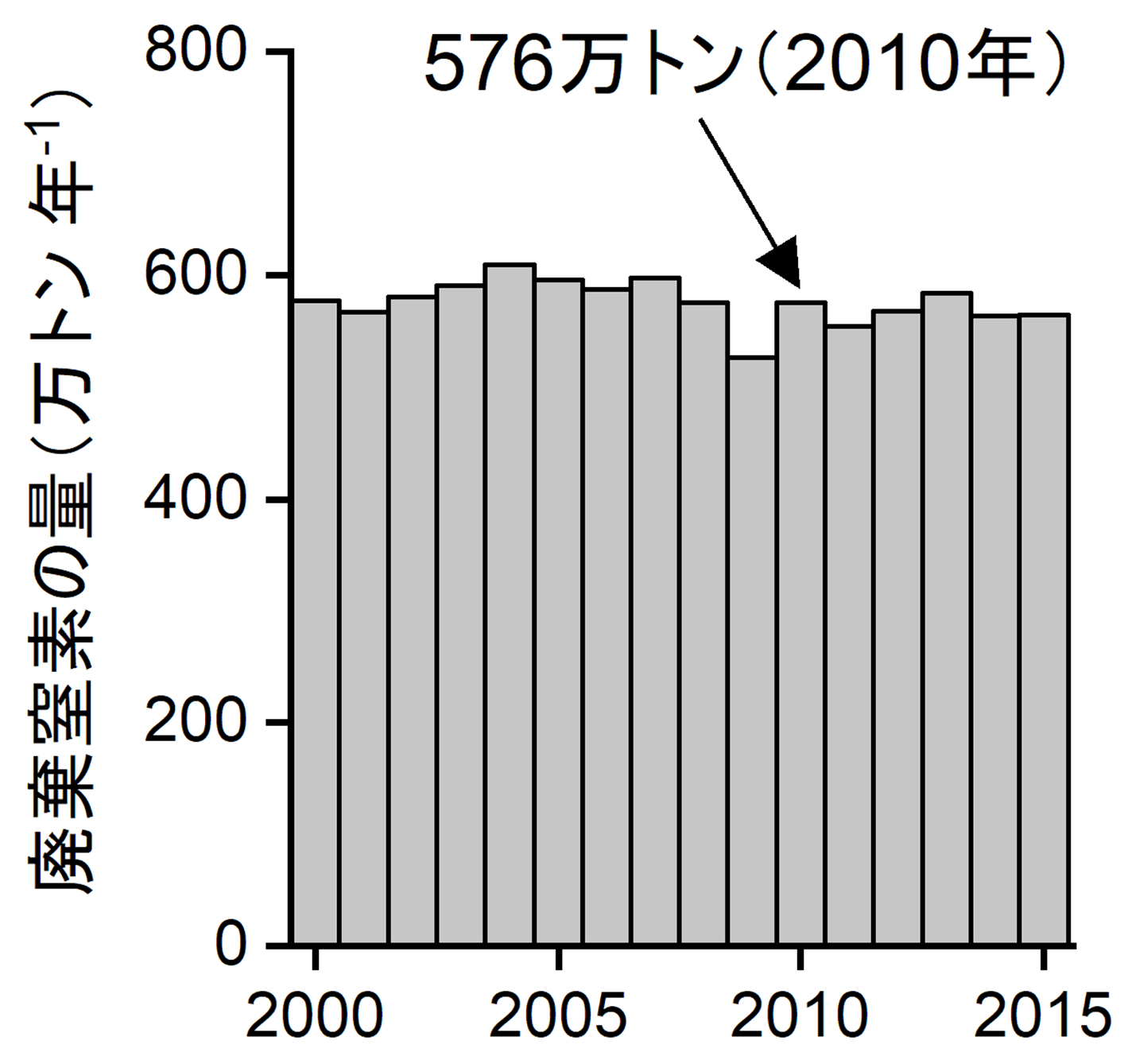

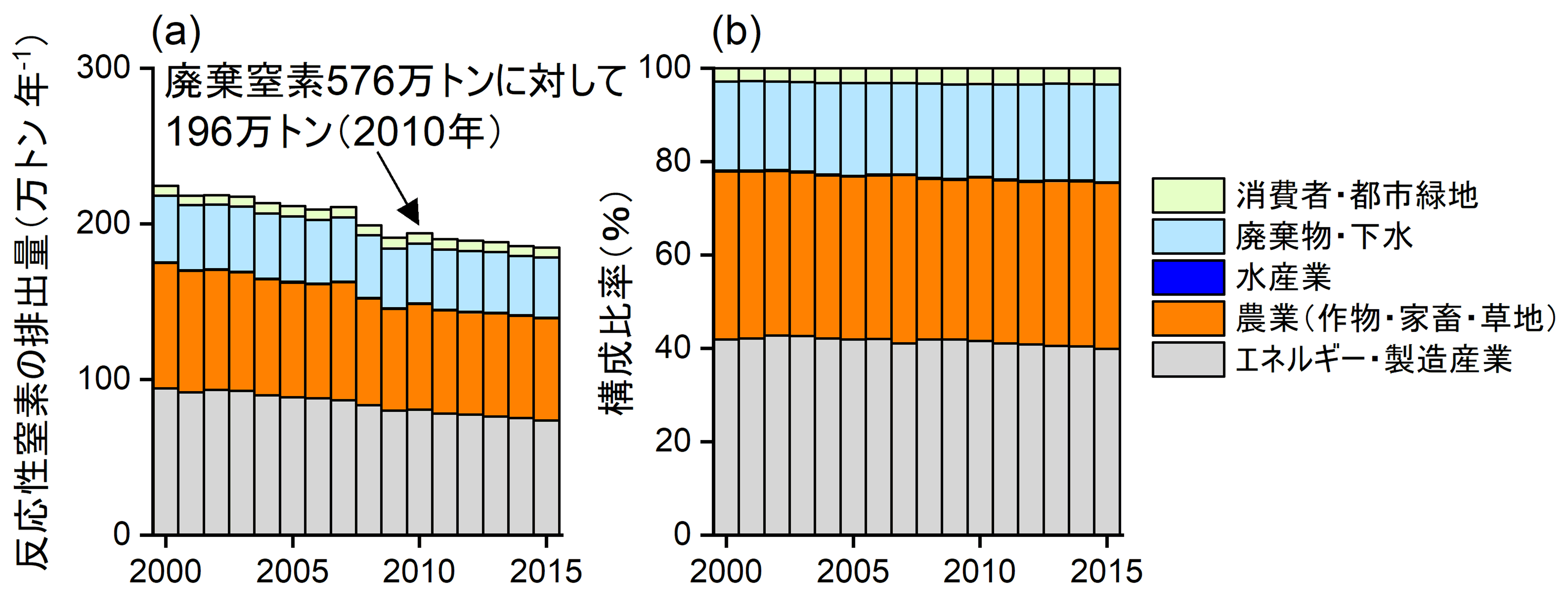

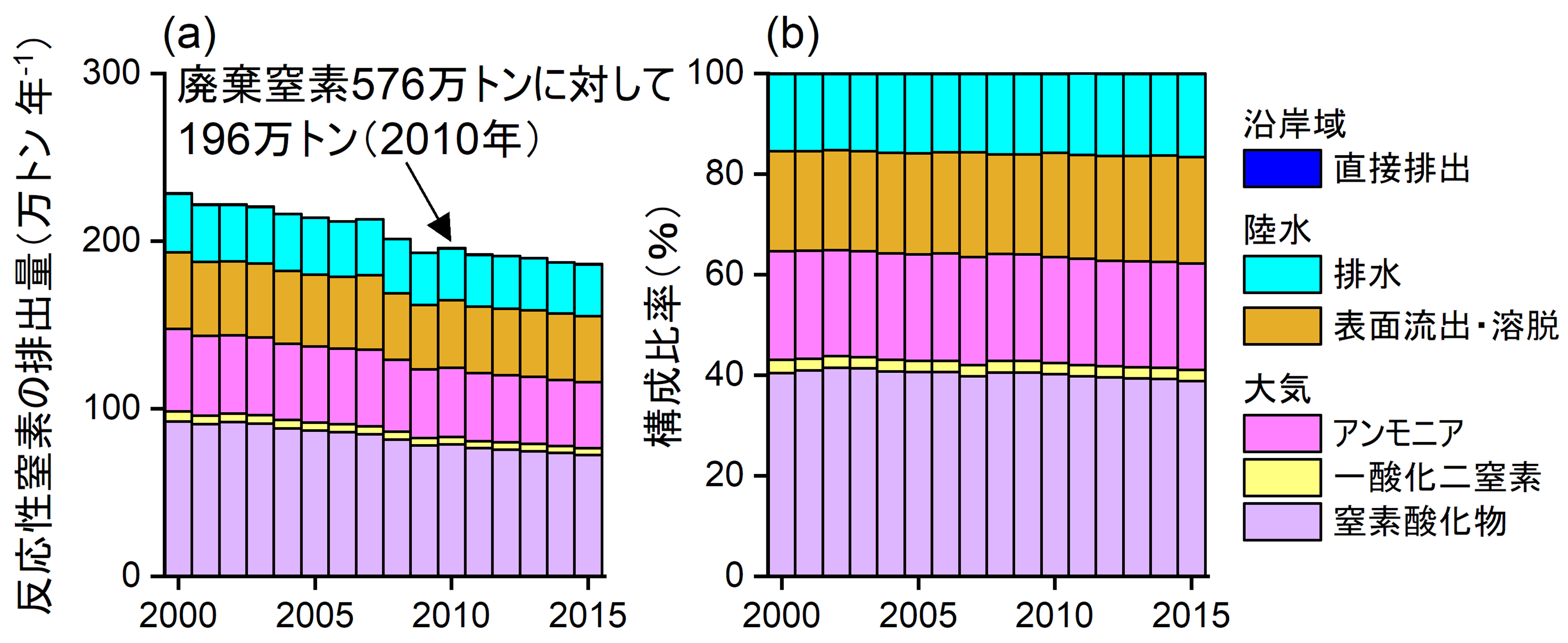

今回、農研機構を中心とした研究グループは、日本の2000年から2015年における人間活動(エネルギー、農林水産業、製造産業、国際貿易、消費、廃棄物・下水等)と環境媒体(大気、森林、陸水、沿岸域)を対象とし、各活動・媒体間を流れる窒素の量を一つ一つ算定し、日本の窒素収支を評価しました。その結果、人間活動に伴い発生する廃棄窒素が年間526~609万トンであり、そのうち反応性窒素として環境に排出されたのは年間186~229万トンであったことを明らかにしました。国民一人当たりの廃棄窒素は年間41~48 kgとなり、Suttonら (2021) より求めた同時期の世界平均(22~23 kg)の約2倍の大きさでした。廃棄窒素の発生量は、景気の影響を受けたものの16年間ほぼ横ばいで推移していたのに対し、環境への反応性窒素の排出量は経年的に減少しました。廃棄窒素の発生量に対して環境に排出される反応性窒素は1/3程度に抑えられており、例えば2010年では、576万トンの廃棄窒素に対して、環境に排出される反応性窒素は196万トンでした。このうち64%は大気、36%は水域への排出でした。

窒素収支は、個別の人間活動について、廃棄窒素の発生量と反応性窒素の環境への排出量を明らかにします。これらの情報は、窒素利用が窒素汚染をもたらしているという重要な問題への気づきを与えます。また、窒素収支は、窒素の利用効率の向上や窒素汚染の軽減に向けて開発される新しい技術や立案される政策が、優先的に対象とすべき人間活動と環境媒体を絞り込むための基礎情報となります。さらに、技術や政策の効果を評価するためにも窒素収支の情報が必要不可欠です。

本成果は、国際科学誌Environmental Pollutionに掲載されました(2021年6月9日)。

関連情報

予算 : 運営費交付金、地球研予備研究(14200156)

問い合わせ先

研究推進責任者 :

農研機構農業環境研究部門 所長 岡田 邦彦

研究担当 者 :

同 農業環境研究部門 土壌環境管理研究領域

広報担当 者 :

同 農業環境研究部門 研究推進室(兼本部広報部)

広報担当 者 :

国立大学法人 北海道大学 総務企画部広報課

広報担当 者 :

国立研究開発法人 国立環境研究所 企画部広報室

広報担当 者 :

大学共同利用機関法人

詳細情報

開発の社会的背景と研究の経緯

20世紀初期に実現した人工的窒素固定技術によって、人類は反応性窒素を自由に合成できるようになりました。合成された反応性窒素の多くは肥料として作物生産を大きく増やし、作物生産の余力は家畜生産も増やし、世界の食料需要の増加を支えてきました。しかし、作物生産における窒素の利用効率は世界平均で約50%にとどまり、残りは環境に排出されます。また、家畜生産においても排せつ物から多量の反応性窒素が発生します。化石燃料の燃焼や廃棄物の焼却等においても反応性窒素が発生します。

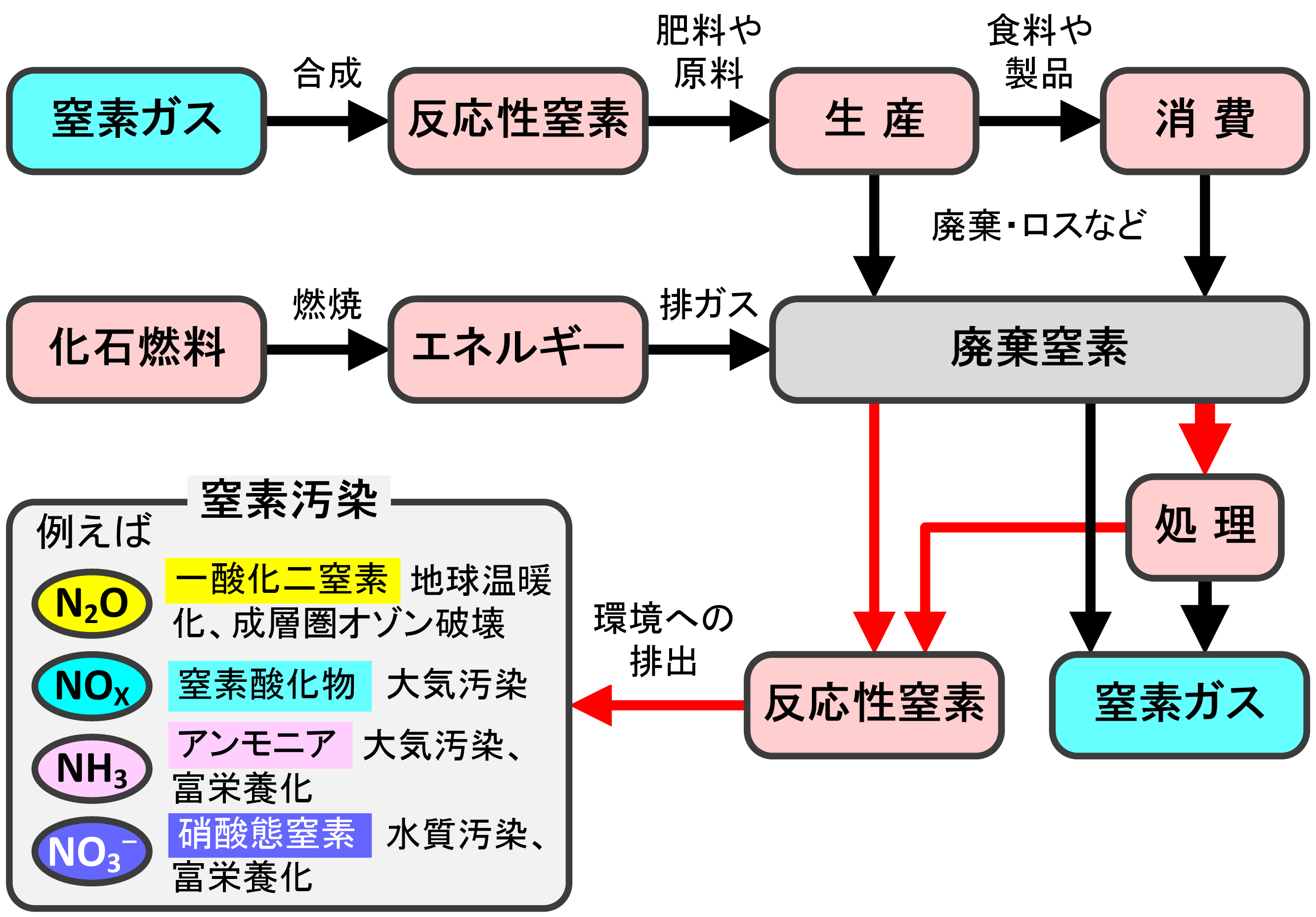

これらの人間活動の結果、大量の反応性窒素が環境に排出されて窒素汚染をもたらしています。窒素汚染の影響は、地球温暖化、成層圏オゾン破壊、大気汚染、水質汚染、富栄養化、酸性化等と多様であり、人の健康と生態系の健全性に大きな脅威をもたらしています(図1 )。日本は、窒素汚染の個々の問題、すなわち水質汚染、大気汚染、および地球温暖化の原因物質としての反応性窒素に着目した個別研究が進んでいる一方で、様々に形態を変えて環境を巡る窒素を包括的に捉え、窒素問題の全体像を解明し、有効な対策に導くための戦略的な研究に乏しいのが実情です。

日本の窒素汚染とその背景にある窒素フローの全容を明らかにすることで、持続可能な窒素利用を日本で達成するための課題の抽出が可能になります。そこで、国際貿易を含む日本国内の全ての人間活動と環境を対象として、窒素フローの一つ一つを算定して窒素収支を評価しました。

研究の内容・意義

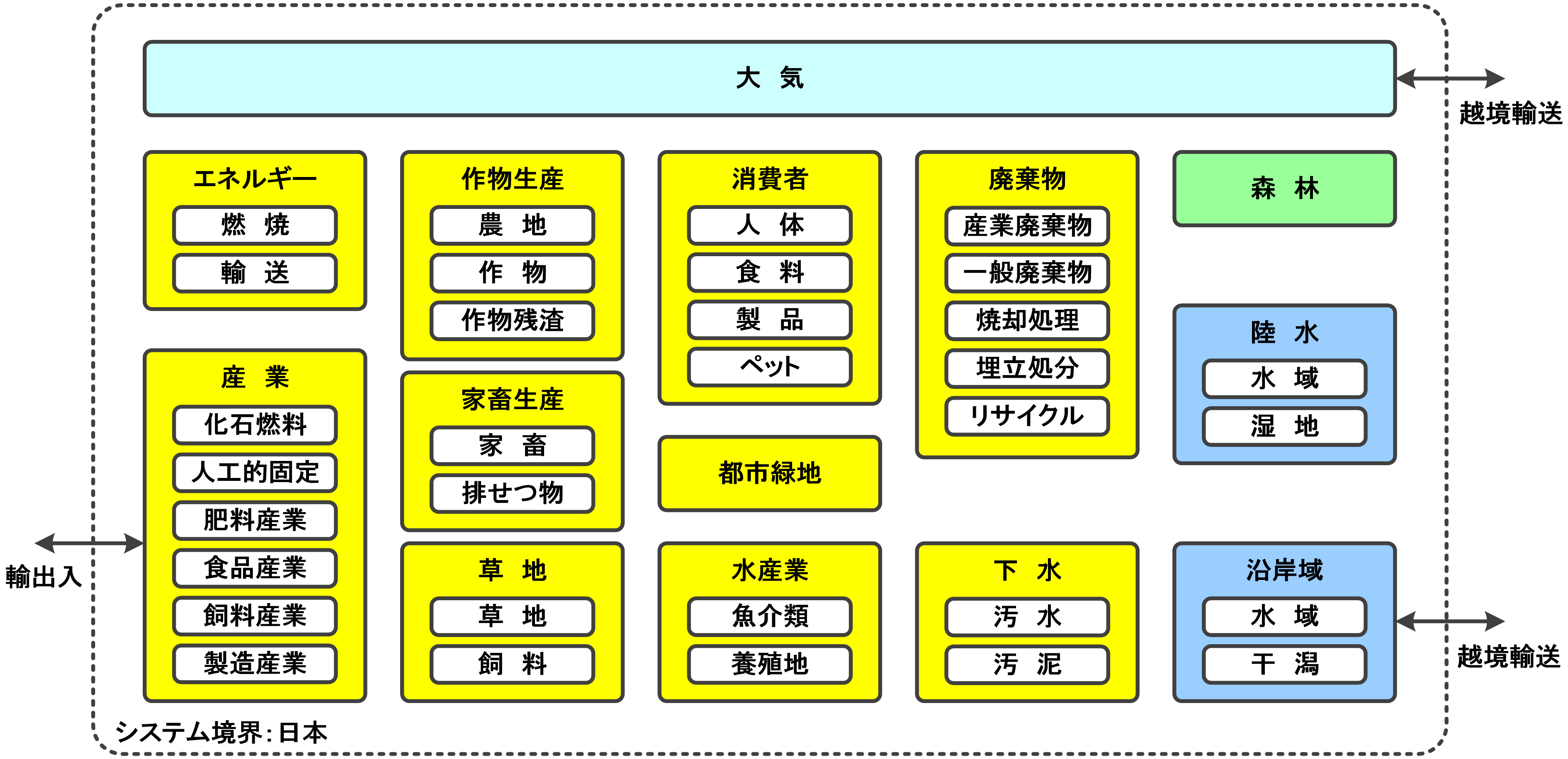

日本の2000年から2015年の窒素収支を求めるにあたり、日本全体を対象とした物質としての窒素の流れを集計するモデルを構築しました。このモデルは14のプール(エネルギー、製造産業、作物生産、家畜生産、草地、水産業、消費者、廃棄物、下水、都市緑地、大気、森林、陸水、沿岸域)から構成され、各プールは必要に応じて小区分のサブプールを有しています(図2 )。

各プール・サブプールを繋ぐすべての窒素フロー(例えば、製造産業から作物生産への化学肥料の投入)と、輸出入と越境輸送のように国外からの流入および国外への流出に伴う窒素フローを抽出し、個々の量を算定して窒素収支を求めました。算定には、日本国温室効果ガスインベントリ報告書、国際・国内機関の各種統計、および関連文献の情報を活用しました。

人間活動に伴う廃棄窒素の発生量と環境への反応性窒素の排出量について、主な結果は以下のとおりです。

2000年から2015年にかけて、人間活動に伴う廃棄窒素の発生量は年間526~609万トンでほぼ横ばいに推移しました(図3 )。2009年に落ち込んでいるのはリーマン・ショックによる世界同時不況の影響と考えられます。一方、環境への反応性窒素の排出量は年間186~229万トンであり、経年的に減少しました。農業由来の反応性窒素の排出量は年間66~81万トンであり、総排出量に占める農業の割合は35%前後で推移しました(図4 )。反応性窒素の排出量のうち62~64%が窒素酸化物、アンモニア、一酸化二窒素として大気に排出され、残りは硝酸態窒素等として主に陸水域に排出されました(図5 )。農業の寄与を見ると、34~41万トンが水質汚染や富栄養化の原因になる硝酸態窒素等の水域への排出であり、15年間で微増傾向を示しました。温室効果ガスの一酸化二窒素の排出は約1.7万トンで推移し、残りのほとんどに当たる28~37万トンが大気汚染に関与するアンモニアの大気への排出でした。

2010年を例とすると、廃棄窒素の発生量576万トン(図3 )に対して、環境に排出される反応性窒素は1/3程度の196万トン(図4 )にとどまりました。排ガスや排水等に含まれる反応性窒素を窒素ガスに戻す処理(例:脱硝や下水処理)の効果が大きいことが伺えます。ただし、これらの処理にも資源・エネルギーを要することから、環境面では最善の方法とは言えません。窒素収支は、横ばいで推移していた廃棄窒素そのものを低減する窒素利用への転換が必要であることを示しました。

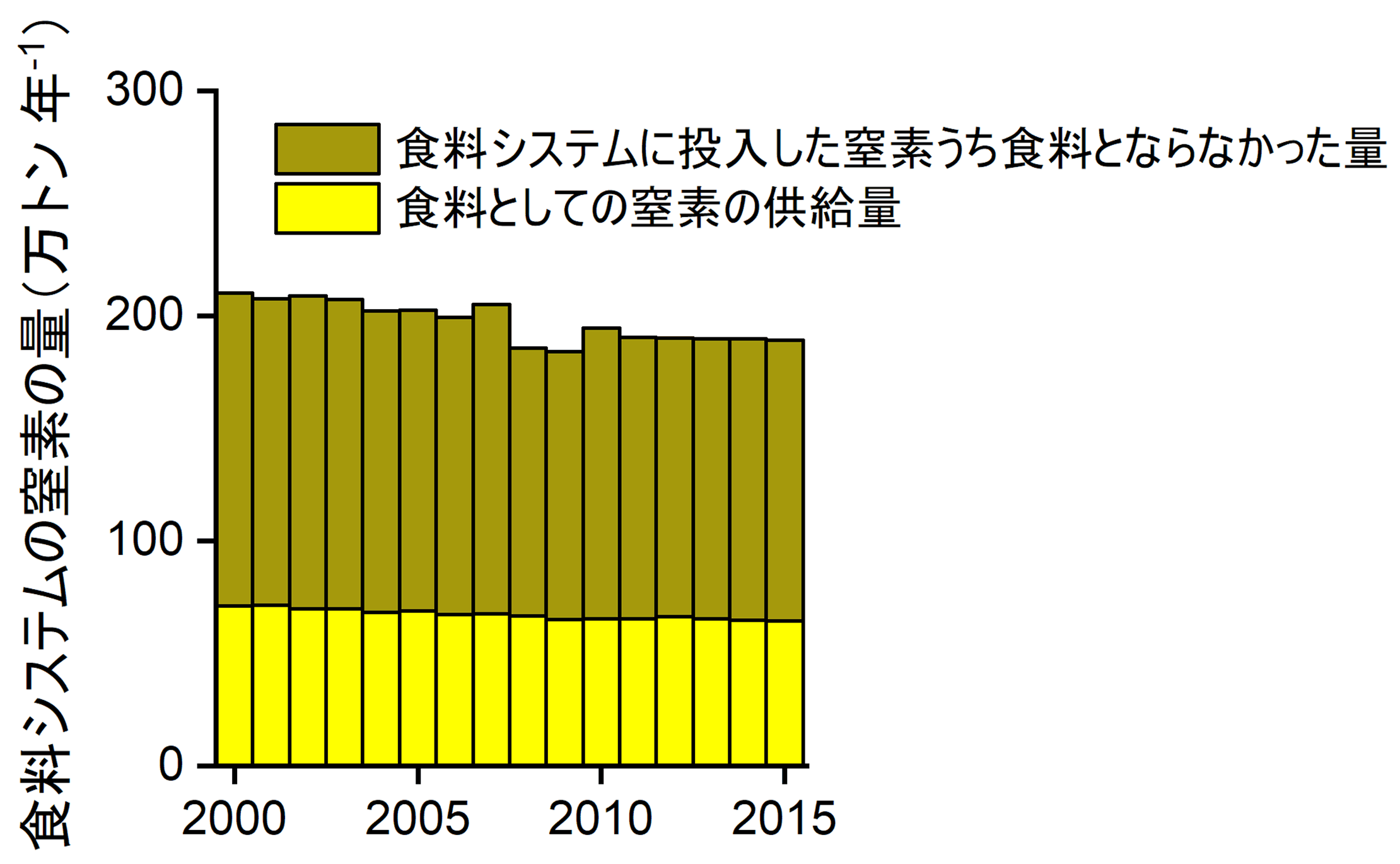

輸出入を含む製造産業・作物生産・家畜生産・草地・水産業・消費者のプールから構成される食料システムでは、国際貿易による食飼料の正味輸入を加えた総投入量が窒素として年間184~210万トンであったのに対し、消費者への食料の供給量は窒素として年間64~71万トンでした(図6 )。すなわち、食料システムでは総投入量の約2/3に相当する年間119~139万トンの窒素のリサイクル(例:有機肥料や家畜飼料)が重要な課題であることを窒素収支は明らかにしました。

今後の予定・期待

日本では、窒素汚染の問題は大気汚染や水質汚染の一部として捉えられてきました。実際には、地球温暖化や富栄養化等の多様な環境影響に深く関与し、その原因には食料・製品の生産・消費・廃棄や化石燃料の消費といった人間活動が深く関わっています。重要な窒素問題の認識が浸透していないことは、たとえるならば、病気と診断されるまで、病気であることを自覚できないことと似ているでしょう。窒素収支は、我々の窒素利用とそれがもたらす窒素汚染の可能性を量的にあらわすことができます。本研究の結果、日本の廃棄窒素の量は国民一人当たりでは世界平均の約2倍であることが分かりました。農林水産省が今年5月に公表した「みどりの食料システム戦略」では、2050年までに化学肥料の使用量を30%低減し、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することを目標としています。化学肥料の低減は、肥料として新たに合成する反応性窒素の量を減らし、廃棄窒素の削減に寄与します。また、有機農業の拡大は、家畜排せつ物や作物残渣等に含まれる反応性窒素のリサイクルを増やし、廃棄窒素および反応性窒素の環境への排出の双方を減らすことができます。いずれも持続可能な窒素利用に大きく貢献します。これらの効果は将来の窒素収支を評価することで目に見える形であらわすことができます。

このように、窒素収支の情報は、食料の生産から消費かけての廃棄窒素の発生および環境への反応性窒素の排出の削減に貢献する対策技術および関連政策の効果の評価に貢献します。今後は、窒素フローの算定手法の精緻化とデータの充実に一層取り組むとともに、日本国温室効果ガスインベントリ報告書と同様に毎年の算定報告が可能となる仕組みへと発展することを目指します。

用語の解説

窒素収支

あるシステムを出入りする窒素の流れを集計したものです。今回は、日本国内の人間活動と環境媒体の各構成要素を1つのプールとして、プール間の窒素の流れと国外との窒素のやり取り(例:国際貿易や大気輸送)を求めて、プールごとに出入りを集計したものです。国というスケールの窒素収支には以下の利点があります。①国における窒素の流れとそれが環境に及ぼす潜在影響を可視化、②窒素汚染に対して政策介入を行うべき箇所の特定と対策を立案するための量的情報の提供、③技術・政策効果の経年的な評価、④他国との比較、⑤情報や精度が不足している事柄の把握。[ポイントへ戻る]

廃棄窒素

人類が肥料や工業原料として利用した窒素や、燃料燃焼に伴い発生した反応性窒素は、最終的には環境に流出します。これを廃棄窒素(英語ではnitrogen waste)と称します。廃棄窒素は、投入したけれども最終産物に到達せずに環境に流出するものと、最終産物の利用後に環境に流出するものに大別されます。前者の例は、投入した窒素肥料のうち作物に吸収されずに大気や水域に排出される窒素です。後者の例は、食品の消費後に発生する排せつ物としての窒素です。特に前者を削減することが、持続可能な窒素利用の実現において重要な課題です。[ポイントへ戻る]

反応性窒素

大気の78%を占める安定な窒素ガス(N2 )を除く窒素化合物の総称です。代表的な物質は、アンモニアや硝酸等の無機物や、アミノ酸やタンパク質等の有機物です。窒素はタンパク質等の生体分子に必須の元素であることから、作物生産にとって重要な肥料でもあります。ただし、人類を含む多くの生物はN2 を直接には利用できず、反応性窒素を必要とします。人類は、飲食物を通じてタンパク質の形で反応性窒素を摂取します。[ポイントへ戻る]

地球システム

大気圏、地圏(陸地)、水圏(陸水と海洋)、および生物圏(全ての生物)という要素から構成され、互いに作用しつつ、地球上のエネルギーや物質の循環とバランスを生み出す仕組みです。現在の人類の活動は、地球システムの安定性に強い影響を及ぼす規模にまで大きくなり、人間圏という一つの要素として扱われるようになりました。地球システムの環境容量には限界がある(プラネタリー・バウンダリー)との考えに基づき、人間活動に起因する主要な問題のリスク評価が行われています。2015年の評価では、気候変動、有害化学物質、成層圏オゾン破壊、大気エアロゾル負荷、海洋酸性化、窒素・リン循環、水資源利用、土地利用、生物多様性といった問題のうち、窒素・リン循環および生物の遺伝的多様性については既に高いリスクで限界を超えているとの報告がなされました。[概要へ戻る]

窒素汚染

人間活動に伴う反応性窒素の排出がもたらす多様な環境影響をあらわします。反応性窒素には、環境に排出されると様々な影響を引き起こす化学種があります。例えば、一酸化二窒素は強力な温室効果ガスであるとともに成層圏オゾン破壊物質です。窒素酸化物は大気汚染物質です。アンモニア態窒素は大気微小粒子(PM2.5)の原因物質であるとともに富栄養化に寄与します。硝酸態窒素は水質汚染や富栄養化に寄与します。[概要へ戻る]

発表論文

Hayashi K, Shibata H, Oita A, Nishina K, Ito A, Katagiri K, Shindo J, Winiwarter W (2021) Nitrogen budgets in Japan from 2000 to 2015: Decreasing trend of nitrogen loss to the environment and the challenge to further reduce nitrogen waste. Environmental Pollution https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117559

著者と所属 : 林 健太郎(農研機構農業環境研究部門 主席研究員)

参考図

図1 人類の窒素利用がもたらす窒素汚染とその影響 図2 日本の窒素収支モデルを構成する14のプールとその中のサブプール 図3 人間活動に伴う廃棄窒素(総量、2000年~2015年) 図4 人間活動に伴う環境への反応性窒素の排出(発生源別、2000年~2015年) 図5 人間活動に伴う環境への反応性窒素の排出(化学種別、2000年~2015年)

図6 食料システムの窒素の量(2000年~2015年)