農研機構

ポイント

土壌への有機物施用を増やすなどの農地管理により土壌中の有機物(主に土壌炭素1))を増やすと作物の増収効果があることが知られています。また、有機物中の炭素を土壌中に貯えることとなるため大気中の二酸化炭素濃度を減少させ、温暖化緩和に役立ちます。今回、農研機構では、主要穀物2)6種(トウモロコシ、コメ、コムギ、ダイズ、ミレット、ソルガム)について、世界の農地における土壌炭素量の増加に伴う環境保全効果を定量的に推定しました。増収効果が見込める範囲内では最大で世界の農地の土壌炭素量を127.8億トン増加できると推計しました。この量の土壌炭素量の増加により、穀物生産を3,825万トン増加、世界の平均気温上昇を0.03°C抑制、無機窒素肥料の投入量を582万トン節減できると期待できます。本成果は、土壌炭素量を増加する農地管理を促進するための制度を整えるなど、各国政府や国際機関の施策決定の資料として役立つと考えられます。

概要

農地管理により土壌中の有機物を増やすと、土壌の肥沃度や保水力が改善し、作物の増収効果や干ばつ被害の軽減効果があることが知られています。また、土壌炭素量の増加は、大気中の二酸化炭素(CO2)濃度の減少として換算され、温暖化緩和に貢献します。しかし、このような増収効果を目的とした農地管理がもたらす温暖化緩和など複数の環境保全効果を世界規模で定量的に評価した例はありませんでした。

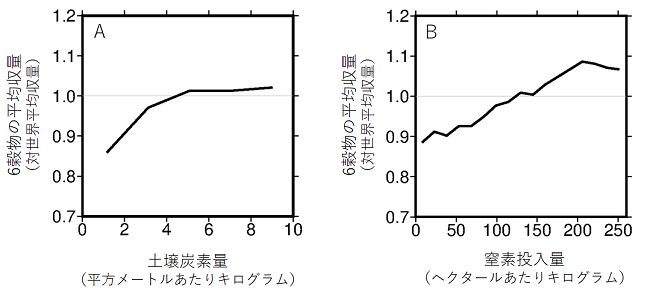

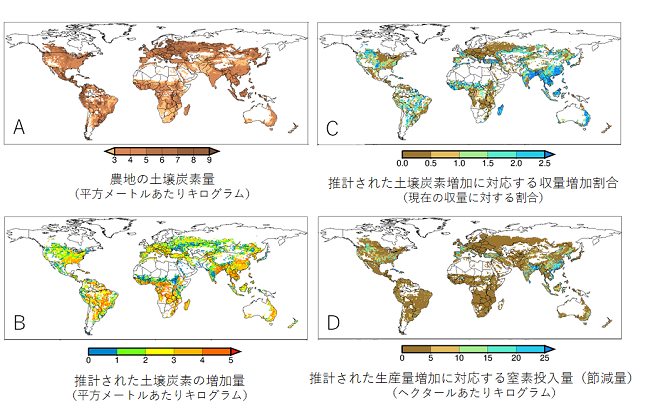

農研機構は今回、世界の主要穀物の収量と気候、土壌、栽培管理のデータを組み合わせ、農地土壌の表層30cmまでに含まれる炭素量と収量の関係を機械学習により解析し、得られた関係を用いてコンピュータシミュレーションを行い、土壌炭素量の増加により期待される穀物生産量の増加を推計しました。また、栽培管理のうち窒素投入量と収量の関係を用いたコンピュータシミュレーションを行い、土壌炭素量の増加から推計される増収分を得るために必要な無機窒素投入量、すなわち土壌炭素量を増加することによって節減できる無機窒素量を推計しました。

土壌炭素量と収量の関係から、土壌炭素量の増加に伴い収量は増えるものの、やがて増収効果は頭打ちになることが推定されました。この推計をもとに、増収効果が見込める範囲で最大限土壌炭素量を増やすとした場合、現在(2010年)の世界の栽培面積を想定すると土壌炭素の増加量は世界全体で127.8億トンと推計されました。このときの世界の生産量増加は6穀物合計で3,825万トン、世界の気温上昇を抑制する効果は0.03°Cと見積もられました。また、土壌炭素量の増加によるこの増収効果は、無機窒素肥料であれば投入量582万トンによって得られる増収効果に相当すると推計されました。これは世界の窒素投入量の7.2%(対2000年)に相当します。無機窒素肥料の過剰な投入は水質悪化との関係が指摘されています。土壌炭素量の増加は無機窒素肥料の使用を減らすことで水質保全にも寄与すると考えられます。

本成果は、例えば、土壌炭素量を増加する農地管理を促進するための制度を整えるなど、各国政府や国際機関の施策決定に役立つと期待されます。また、食料生産性向上と温暖化緩和はそれぞれ持続可能な開発目標3)(SDGs)の目標2「飢餓をゼロに」と目標13「気候変動に具体的な対策を」に掲げられています。また、土壌保全は目標15「陸の豊かさも守ろう」に掲げられています。本成果は、土壌炭素量を増加する農地管理がこれら3つのSDGs目標の達成に寄与することも示しています。

関連情報

予算 : 独立行政法人環境再生保全機構 環境研究総合推進費2-2005「気候政策とSDGs の同時達成における水環境のシナジーとトレードオフ」(2020-現在)