開発の社会的背景

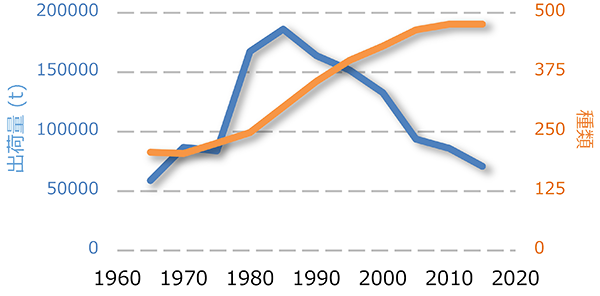

農薬のリスクを適切に管理するためには、過去から現在までのリスクの推移や農薬の代替によるリスクの変化を示すことによって、どこでどのような対策を行えば農薬全体のリスクを効率的に低減できるのかを考えることが重要です。一方で、特定の農薬の生態リスクについてのみに過度に注目が集まり、農薬全体の生態リスクがどのように推移しているのかを考慮することなく特定の農薬の使用さえやめればよいという風潮も危惧されています。わが国の農薬取締法における水生生物に対する生態リスク評価1) では①生態リスクの大きさを定量的に示す、②複数の農薬による生態リスクの全体像を把握する、③地域毎の生態リスクの違いを考慮する、という3つの点がカバーされていません。農薬使用の少量・多種類化(図1 )や種類の変遷によって、生態リスクは経年的にどのように変化してきたのか?を解明するためには、日本における生態リスクの時間や地域による変動を明らかにする評価手法が必要です。

研究の経緯

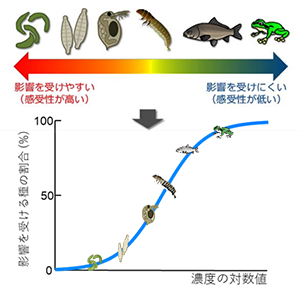

農研機構はこれまでに、①「種の感受性分布2) 」を用いた農薬の生態リスクを定量的に評価する手法、②複数農薬の複合影響を考慮した生態リスク(累積リスク)を評価する手法、③農薬の生態リスクの地域差を評価する手法、の3つの要素技術を開発してきました。

本研究ではこれらの複数の技術を統合し、さらに過去からの経年変化を評価することにより、日本における生態リスクの時間や地域による変動の見える化を可能としました。

研究の内容・意義

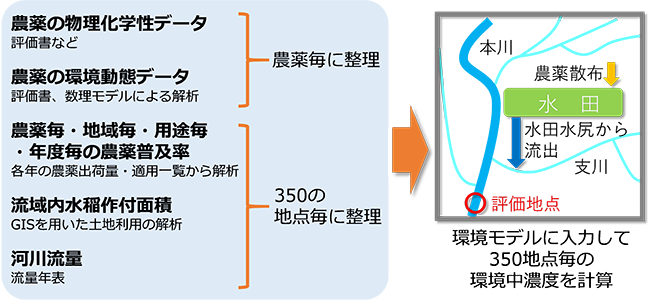

評価手法の具体的な適用例として、日本で使用されている主要な水稲用農薬67種を対象とし、環境モデル(用語の解説1) 参照)を用いて日本国内の350の河川流量観測地点における地域固有の河川水中濃度を推定しました(図2 )。次に、推定した濃度をNIAES-CERAP3) に入力して、「影響を受ける種の割合」を指標とする累積リスクを算出しました。

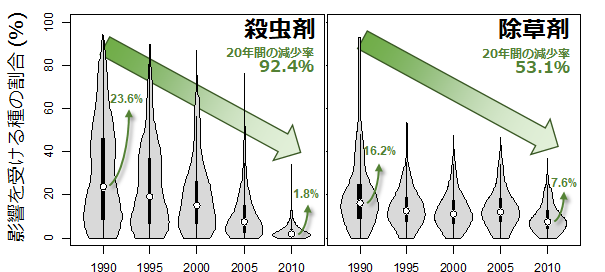

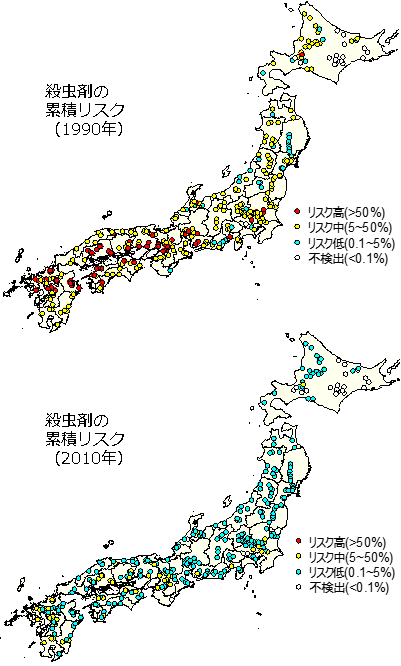

過去にわたる農薬出荷量や適用一覧などの情報を用いて1990年から2010年までの累積リスクの推移を調べたところ、20年間に殺虫剤では23.6%から1.8%へ(減少率92.4%)、除草剤では16.2%から7.6%へ(減少率53.1%)、大幅な減少がみられました(350地点の中央値ベースによる比較; 図3 )。殺菌剤についてはいずれの年代・地点においても検出限界以下(<0.1%)でした。この大幅な低減は、①農薬メーカーによる低リスク農薬の開発、②生産者による水管理の徹底などの農薬流出防止対策、③国による登録制度見直し(2005年以降の「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準」の設定、用語の解説1) 参照)などによるものと考えられます。特に殺虫剤において累積リスクが大幅に減少したのは、①と③の結果によって有機リン系殺虫剤の水田での使用が大幅に減少したことが主要な要因になっています。

累積リスクの地域的な変動として、殺虫剤では西日本で累積リスクが高い地点が多いなどの地域性がみられました(図4 )。地域特性を考慮した対策を立てる際にこのような情報が役立ちます。

今後の予定・期待

本研究は、全国を対象に生態リスクの時間や地域による変動を明らかにした世界でも類を見ないものです。また、本評価手法は特定の農薬の代替が進んだ場合などのシミュレーションにも活用が可能であり、水生生物に対する効率的な生態リスク低減対策の立案に貢献できます。さらには、農薬の生態リスクに関する現状とその低減対策についてのリスクコミュニケーションの材料としても活用が期待できます。これらの取り組みは、「みどりの食料システム戦略」を始めとした環境負荷低減の方向性に合致しています。

注意点として、本研究は現在得られる科学的知見を可能な限り有効に活用していますが、モデル分析には必ず不確実性を伴います。それでもこれまで見えてこなかった農薬の生態リスクの全体像を共有することは、社会的議論のための情報として有益であり、農薬に関する様々な意見に対しての相違点が明確になります。

今後は2010年以降の推移を評価し、評価地点を全国で約2千数百地点ある環境基準点に拡張し、評価地点の実際の生物相を把握して評価結果の検証をするなど、成果のさらなる発展を目指します。

用語の解説

発表論文

Nagai T, Yachi S, Inao K (2022) Temporal and regional variability of cumulative ecological risks of pesticides in Japanese river waters for 1990-2010. Journal of Pesticide Science, 47 (1). 22-29.https://doi.org/10.1584/jpestics.D21-054

参考図

図1. 日本の農薬有効成分の総出荷量と種類の経年変化(データは化学物質データベースWebkis Plusより)

図2. 地点毎の環境中農薬成分濃度の計算方法の概要

図3. 1990年から2010年にかけての5年毎の累積リスクの推移

図4. 全国350地点における殺虫剤の累積リスクマップ(1990年と2010年ベースの比較)