農研機構

北海道大学

ポイント

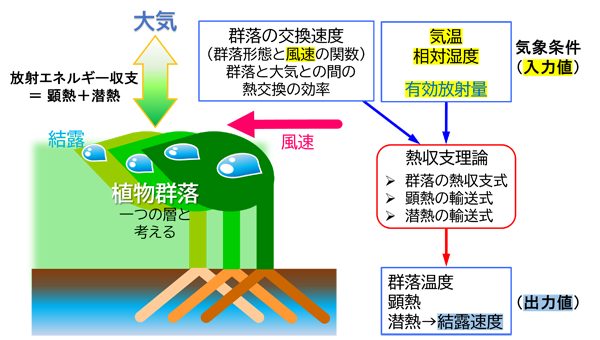

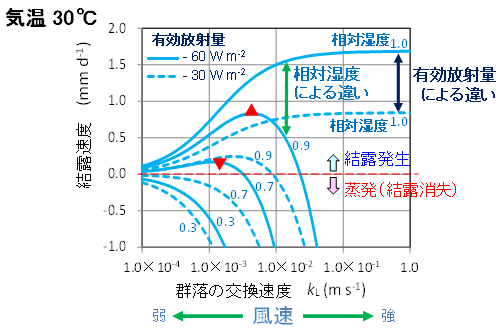

植物群落1)の結露2)はいもち病3)などの病害発生の原因になります。農研機構と北海道大学低温科学研究所は、熱と水蒸気の出入りを考えた理論的な方法によって、植物群落の結露のしやすさ(結露速度)と気象条件との間の関係を世界で初めて明らかにしました。群落の結露速度は3つの気象条件(気温、相対湿度、有効放射量4))と群落の交換速度5)(群落と大気との間の熱交換の効率)の違いに応じて大きく変化します。群落の交換速度は葉のサイズや茂り具合と風速によって変化します。この研究で得られた関係を作物の病害発生予測や栽培管理に利用することで、各種農作物の安定した生産と高品質化への貢献が期待されます。

概要

作物病害を引き起こす糸状菌やバクテリアは、結露や降雨などによる濡れが原因で植物体に感染しやすくなります。国内のコメ生産では、植物体の濡れが原因となって「いもち病」による被害がたびたび生じています。作物の高度な病害予測のためには、作物の群落における結露の発生を正確に把握する必要があります。しかしこれまで、結露が発生するための気象条件や植物群落に付着する結露量と気象条件との間の定量的な関係は整理されていませんでした。

そこで農研機構と北海道大学低温科学研究所は共同で、熱と水蒸気の出入りを考えた、熱収支6)の原理に基づく理論的な方法によって、植物群落の結露のしやすさ(結露速度)と気象条件との間の関係を整理し、両者の関係を世界で初めて定量的に明らかにしました。

植物群落の結露速度は3つの気象条件(気温、相対湿度、有効放射量)と群落の交換速度(群落と大気との間の熱交換の効率)の違いに応じて大きく変化し、交換速度は植物の葉のサイズや茂り具合と風速によって変化します。また結露は相対湿度が特定の値より低くなると発生せず、その値は気温と有効放射量によって変化します。

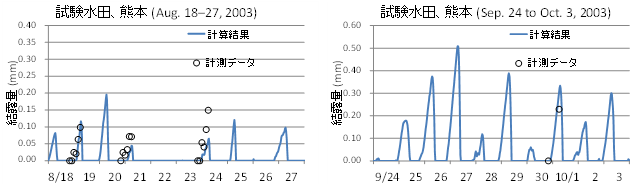

本研究で得られた作物群落の結露速度と気象条件との間の定量的な関係を用いて、群落に付着する結露量や濡れ時間を、気象データから簡易かつ高精度で推定することが可能となりました。その手法を作物の病害発生予測や栽培管理に利用することで、各種農作物の安定生産や高品質化が期待されます。

本成果は、Journal of Agricultural Meteorology(2023年1月10日)と、Agricultural and Forest Meteorology(オンライン版2024年5月29日)に掲載されました。

関連情報

予算 : 運営費交付金、科学研究費助成事業「24K01874」、「20H03112」、「19H03077」、「17H03896」、環境研究総合推進費「JPMEERF20S11806、S18-2」、北海道大学低温科学研究所・一般共同研究「22G001」、「21G001」、「20G019」

桑形 恒男

作物温暖化応答ユニット長)

グループ長丸山 篤志