プレスリリース

(研究成果) バイオ炭の農地施用による炭素貯留量を簡便に算出する手法を開発

- バイオ炭の普及促進と炭素クレジット創出への貢献が期待 -

農研機構

秋田県立大学

立命館大学

和歌山県工業技術センター

ポイント

バイオ炭の農地への施用は気候変動の緩和や土壌保全に貢献します。さらに、バイオ炭の施用による土壌の炭素貯留量の増加は、CO2削減のクレジット化の手段としても注目されています。農研機構は、秋田県立大学、立命館大学、和歌山県工業技術センターと共同で、日本産業規格(JIS M 8812)の分析値を活用し、炭化温度および土壌炭素貯留量を算出する手法を開発しました。この手法により、原料の種類に関係なく炭素貯留量を簡便かつ正確に計算でき、バイオ炭の普及促進や炭素クレジット創出の効率化が期待されます。

概要

バイオ炭は、バイオマス(生物由来の有機物)を燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350°C以上の温度で加熱して作られた固形物です。バイオ炭中の炭素含有率は炭化温度に依存します。バイオ炭の炭素は難分解性の特性があり、土壌に炭素を貯留する効果的な手法として国際的に認められています。

写真1.竹由来のバイオ炭

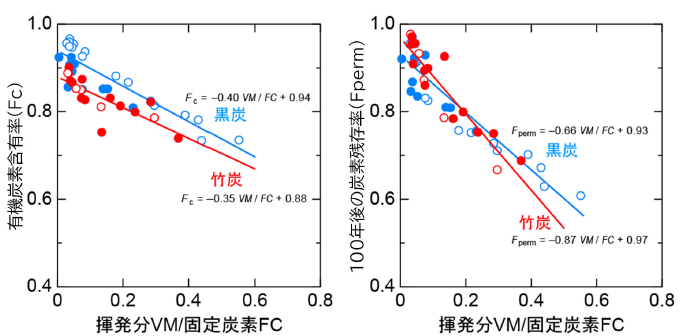

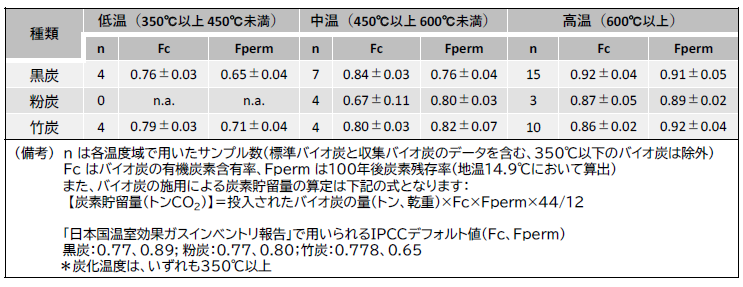

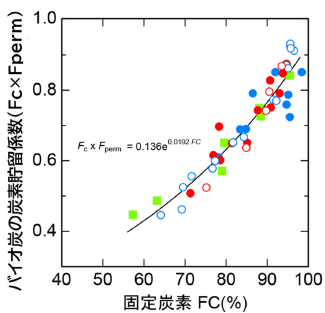

バイオ炭を活用した炭素クレジット創出には、土壌へ施用する炭素量に加え、炭素の固定効果を評価する必要があります。その手法の一つである2019年IPCC改良ガイドライン1)に沿ってバイオ炭による土壌炭素貯留量を算出するには、投入バイオ炭の重量、当該バイオ炭の有機炭素含有率(Fc)2)および100年後の炭素残存率(Fperm)3)を用います(炭素貯留量(トンCO2)= 投入バイオ炭の重量(トン、乾重)× Fc × Fperm × 44/12)。同ガイドラインでは有機炭素含有率および100年後の炭素残存率のデフォルト値が提示されていますが、用いる原料の種類や炭化温度によってこれらのデフォルト値は異なります。特に、炭化温度が不明なバイオ炭や、ガイドラインに明記されていない原料を用いる場合、これらのデータを取得するためには、時間と費用がかかる元素分析4)などの測定が必要であり、バイオ炭を活用した炭素クレジット創出における事業者の負担となっています。

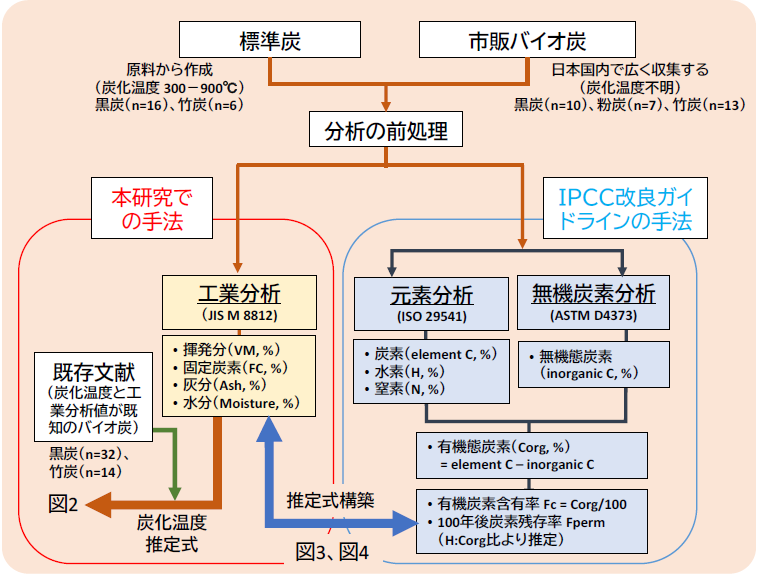

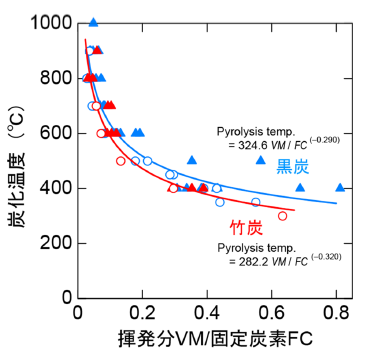

新たに開発した手法では、元素分析を行う代わりに、石炭の品質評価に用いられる日本産業規格5)(JIS M 88126))を応用し、バイオ炭の工業分析値(揮発分(VM)7)や固定炭素(FC)8))を用いて、炭化温度や農地施用による炭素貯留量を算出します。JISに基づく工業分析は日本国内の公的機関で実施可能であり、測定精度が確保されています。さらに、この算出式を原料ごとに研究機関等が作成・共有することで、バイオ炭の品質評価プロセスの効率化が進み、結果としてバイオ炭による炭素クレジット9)創出の効率化も期待されます。

関連情報

予算:農林水産省委託プロジェクト研究「農林水産分野における炭素吸収源対策技術の開発(農地土壌の炭素貯留能力を向上させるバイオ炭資材等の開発)」JP J008722

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構農業環境研究部門 所長山本 勝利

研究担当者 :

同 気候変動緩和策研究領域

グループ長補佐岸本 文紅

和歌山県工業技術センター 地域資源活用部

部長梶本 武志

立命館大学 日本バイオ炭研究センター

客員研究員

小澤 史弘

(一般社団法人 日本クルベジ協会

主幹)

立命館大学 日本バイオ炭研究センター

研究センター長柴田 晃

広報担当者 :

農研機構農業環境研究部門

研究推進室杉山 恵

秋田県立大学

企画・広報本部 広報・情報チーム佐藤 琢麻

詳細情報

研究の社会的背景

地球温暖化対策計画(2021年10月閣議決定)において、農林水産省は農地土壌を活用した炭素吸収源対策の目標を、2030年度まで850万トンCO2に設定しています。農林水産省が取りまとめた「バイオ炭の農地施用をめぐる事情10)」によれば、バイオ炭の農地施用は、堆肥や緑肥などの有機物の農地施用とともに、炭素の農地土壌貯留(吸収源対策)として位置付けられ、利用拡大が推進されています。バイオ炭の農地施用は、生産者が自らの営農の中で取り組むことができる地球温暖化対策のひとつです。この取り組みにより、農産物の付加価値を高めたり、クレジット化によって販売収益を得ることができるだけでなく、農地の土壌改良効果といった営農上のメリットも期待されています。さらに、地域の未利用バイオマスをバイオ炭原料として活用することで、地域の環境整備に貢献することが可能です。また、環境に配慮した農産物を購入することで、実需者や消費者も地球温暖化対策に貢献できるというメリットもあります。

こうしたバイオ炭の利活用が推進される背景には、2019年IPCC改良ガイドラインで、バイオ炭の農地施用による炭素貯留量の算定方法が追加され、日本国温室効果ガスインベントリ11)の報告対象となったことが挙げられます。さらに、2020年9月にはJ-クレジット方法論「AG-004 バイオ炭の農地施用」が策定されたことも普及促進につながっています。

研究の経緯

2019年IPCC改良ガイドラインでは、バイオ炭による土壌炭素貯留量を算出するため、炭化温度(350°C以上)、施用量、有機炭素含有率(Fc)、および100年後の炭素残存率(Fperm)の把握が必要とされています。現在、日本の温室効果ガスインベントリ報告では、4種類の木質由来バイオ炭(白炭、黒炭、粉炭、オガ炭)にはIPCCデフォルト値が適用され、竹由来バイオ炭には日本独自の値が使用されています。一方、J-クレジットのバイオ炭方法論では、これら以外の自家製造品にもIPCCデフォルト値を適用しており、クレジット申請者には炭化温度が350°Cを超えることの証明が求められます。しかし、バイオ炭は原料や炭化方法によって品質が大きく異なるため、低コストかつ正確な炭化温度推定手法の開発が必要とされていました。

また、日本独自の係数を用いたより正確な評価も期待されていますが、その作成には時間とコストを要する元素分析が必要です。現在、日本では日本産業規格(JIS M 8812)に基づき、固定炭素(FC)、揮発分(VM)、灰分の測定を通じてバイオ炭の品質評価が行われています。本研究では、これらの分析データを活用し、炭化温度を精度よく推定しつつ、原料の種類に関係なく農地土壌炭素貯留量を簡便かつ正確に計算できる新たな手法を開発しました。

研究の内容・意義

今後の予定・期待

本手法を活用することで、すでに炭の産業規格が存在する国では、当該規格に基づく測定指標から、バイオ炭の炭化温度、有機炭素含有率(Fc)、および100年後の炭素残存率(Fperm)を算出することが可能です。一方、産業規格が存在しない場合でも、日本産業規格に基づく本手法を採用することで、簡易ながら一定の精度でバイオ炭の品質評価を行うことができます。

本研究で開発した手法は、国内で未利用の農業残渣などを原料としたバイオ炭の評価だけでなく、アジア地域における多様なバイオマス資源への適用が期待されます。これにより、バイオ炭の施用が持続可能な資源循環や温室効果ガス削減の促進に一層寄与することが見込まれます。本研究で示した新たな計算方法は、現時点では正式なクレジット計算方法として採用されていません。そのため、今後、J-クレジット運営委員会への提案・議論を進めることが重要です。また、本計算方法が国際的に認められるためには、木質バイオマスや竹以外の原料由来のバイオ炭についても、図1に示したフローに基づきデータの蓄積や論文化を進める必要があります。

用語の解説

- 2019年IPCC改良ガイドライン

- 正式タイトルは「2006年IPCC国別温室効果ガスインベントリガイドラインの2019年改良」で、2006年に発表された温室効果ガスインベントリガイドラインを改良したものです。本改良ガイドラインでは、バイオ炭の利用に関する新たな計算方法が追加され、土壌中での炭素固定効果を評価するための方法が提供されました。これにより、バイオ炭の施用が土壌炭素貯留として認められる根拠が整備されました(https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html)。[概要へ戻る]

- 有機炭素含有率(Fc)

- バイオ炭の品質や利用効果を評価する上で重要な指標であり、炭に含まれる有機炭素の割合を示します。一般的に、生成温度が高くなるほどFcは増加しますが、その値は原材料の特性にも左右されます。Fcは、元素分析によって得られた炭素含有量から無機炭素を差し引くことで求められます。

[概要へ戻る]

- 100年後炭素残存率(Fperm)

- 有機炭素含有率Fcと同様にバイオ炭の品質や利用効果を評価するための重要な指標で、バイオ炭が土壌中で100年後にどれだけの炭素を保持するかを意味します。Fpermの値も生成温度に依存し、高温で炭化されたバイオ炭は低温のそれよりも高いFpermを示します。Fcとは異なり、Fpermは原材料の影響を受けにくい傾向があります。[概要へ戻る]

- 元素分析

- 元素分析は、物質を構成する元素の種類とその含有量を明らかにする手法です。さまざまな方法が存在しますが、本研究では燃焼法を採用しました。この方法では、有機化合物を完全燃焼させ、その際に発生するガスの量を測定することで、炭素、水素、窒素の組成比を算出します。[概要へ戻る]

- 日本産業規格(JIS)および工業分析

- 法改訂に伴い、従来の「日本工業規格」が「日本産業規格(JIS)」に改められました。JISは日本の産業製品やサービスに関する規格や測定法などを定めた国家規格で、Japanese Industrial Standardsの頭文字をとったものです。産業標準化法に基づいて制定されます。JISに定められた測定法を用いた分析は、工業分析ともいいます。[概要へ戻る]

- JIS M 8812

- 「日本産業規格(JIS)」の一つであり、石炭やコークスの燃料品質を評価するための標準的な分析方法です。この方法において、水分、灰分、揮発分の測定手順や精度が規定されています。固定炭素は、試料中の成分から灰分と揮発分を差し引いた残りの部分として算出されます。水分含有量は無水基準または気乾基準のいずれかで表示されるため、データの解釈には基準の確認が必要です。なお、この規格には木炭に関する具体的な規定は含まれていません。しかし、一般社団法人全国燃料協会が定める燃料用木炭の規格(http://www.zen-nen.or.jp/pdf/nenryokikaku.pdf)では、品質基準の分析方法としてJIS M 8812が採用されています。このため、日本においてはバイオ炭の評価にも、JIS M 8812に準拠した手法が広く用いられています。[概要へ戻る]

- 揮発分(VM)

- 木炭に含まれる炭素以外の可燃物の量を指します。JIS M 8812では、試料を白金るつぼに入れ、蓋をした状態のまま900°Cで加熱し、7分間保持します。その後、試料を冷却し、加熱による減量を計測します。この減量した重量を試料重量で割り、揮発分の割合を算出します。なお、この値は無水基準で計算されます。[概要へ戻る]

- 固定炭素(FC)

- 工業分析によって評価される木炭中の炭素含有率を指します。一方で、「有機炭素含有率(Fc)」とは測定方法が異なるため、用語の意味も異なります。一般的に、炭化温度が高いほど木炭や竹炭の固定炭素は増加する傾向を示します。ただし、もみ殻炭や下水汚泥由来炭のように灰分を多く含むものでは、炭化温度が高くても、白炭(80~85%)ほどの固定炭素には達しません。[概要へ戻る]

- 炭素クレジットとJ-クレジット

- 温室効果ガスの削減量や吸収量をCO2重量に換算し、「クレジット(排出権)」として売買可能な形にしたのが炭素クレジットです。そのうち、省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証し、発行される「クレジット」がJ-クレジットです。カーボンオフセットを推進したい事業者にクレジットを売却することで、取組側が利益を得ることが可能となります。この制度を活用したプロジェクトを実施するため、技術ごとにプロジェクトの適用範囲、排出削減・吸収量の算定方法及びモニタリング方法などを規定する方法論が必要です。2020 年9月末に J-クレジット方法論 AG-004「バイオ炭の農地施用」が登録されました(https://japancredit.go.jp/about/methodology/)。[概要へ戻る]

- バイオ炭の農地施用をめぐる事情

- 農林水産省農産局農業環境対策課がまとめた、バイオ炭の農地施用に関する資料です。定期的に更新されており、最新版は令和6年11月に公開されています(https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/attach/pdf/biochar-1.pdf)。[研究の社会的背景へ戻る]

- 温室効果ガスインベントリ

- 特定の国や地域が排出する温室効果ガス(GHG)の種類や量を体系的に記録・報告するためのデータ集です。これは、国際的な気候変動対策の枠組みである「気候変動枠組条約(UNFCCC)」や「パリ協定」に基づき、各国が毎年提出する義務を負う重要な報告書に含まれます。日本のインベントリは温室効果ガスインベントリオフィスより提出されています(https://www.nies.go.jp/gio/aboutghg/index.html)。[研究の社会的背景へ戻る]

- プロトコル

- 手順や手続きを意味しており、分子生物学や生化学などの実験においては、実験の手順及び条件等について記述したものです。[研究の内容・意義へ戻る]

- 炭素貯留係数

- バイオ炭の炭素貯留量は、次式(炭素貯留量(トンCO2)= 投入バイオ炭の重量(トン、乾重)× Fc × Fperm × 44/12)を用いて算出することから、本記事では、施用に用いたバイオ炭のFcとFpermの積(Fc×Fperm)を炭素貯留係数と定義しました。[研究の内容・意義へ戻る]

発表論文

Kurimoto Y. (CA), Kishimoto-Mo A.W. (CE), Kajimoto T., Ozawa F., Shibata A. 2024. Estimating soil carbon sequestration with woody and bamboo biochar using the Japanese Industrial Standard (JIS) M 8812. Carbon Management. 15:1, 2438228

DOI: 10.1080/17583004.2024.2438228

2024/12/11 オンライン公開。