開発の社会的背景・経緯

土壌は、微生物をはじめとする様々な生物の住処であり、地球上で屈指の生物多様性を持ちます。土壌微生物は、土壌中での有機物分解、養分放出、ガス交換などといった重要な物質循環機能を担い、陸上生態系の維持に必須の役割を果たしています。近年、農地土壌から放出される温室効果ガスの制御・無害化が求められる中で、微生物の機能を活用するためには、微生物群集の多様性や機能を理解することが重要です。

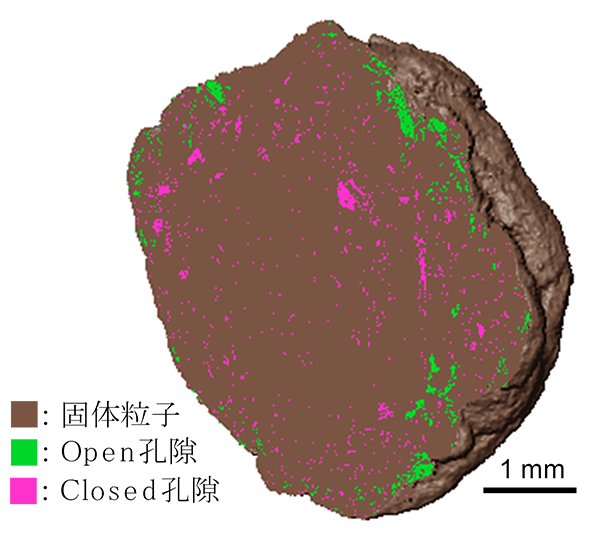

土壌は高い不均一性と複雑な構造を持つため、土壌からの微生物の単離・培養は技術的に難しく、土壌中における微生物群集の特性を正確に把握することはこれまで困難でした。土壌には、サイズや化学組成の異なる大小さまざまな土壌粒子が存在し、微生物は主に土壌粒子表面に生息しています。これらの土壌粒子が互いに凝集して形成される「土壌団粒」は、微生物にとって重要な棲み場です。この一粒ずつの団粒から生きた微生物を適切に抽出することができれば、それらの種類と機能を同時に解析可能となり、土壌微生物の生態の理解が大きく進展すると期待されます。

微生物を細胞レベルで解析する「シングルセルゲノム解析技術」では、単離・培養を必要とせずに微生物のゲノム情報を取得できるため、現在主流のメタゲノム解析と比較して、特定の遺伝子が「どの微生物に由来するものなのか」を高い精度で特定できる利点7)があります。この解析法は、土壌微生物の単離・培養が難しい土壌試料においても威力を発揮すると考えられています。

微生物のゲノム情報を取得するためには、土壌団粒から細胞を壊さずに微生物を抽出しなければなりません。抽出には、①団粒を崩して分散させること、②微生物個体を土壌粒子から引きはがし回収すること、が必要ですが、これまで抽出法の検討は十分に行われていませんでした。そこで本研究では、一粒ごとの土壌団粒を対象とした微生物の抽出方法を検討し、シングルセルゲノム解析によって微生物のゲノム情報を評価しました。

研究の内容・意義

静岡県の畑地から採取した土壌試料について、直径5.6~8.2 mmで0.5g以下の「耐水性マクロ団粒」を採取し、そこから微生物を抽出するための土壌分散法として、ビーズを用いた撹拌処理(以下、撹拌処理)と超音波処理の2つの手法を比較しました。

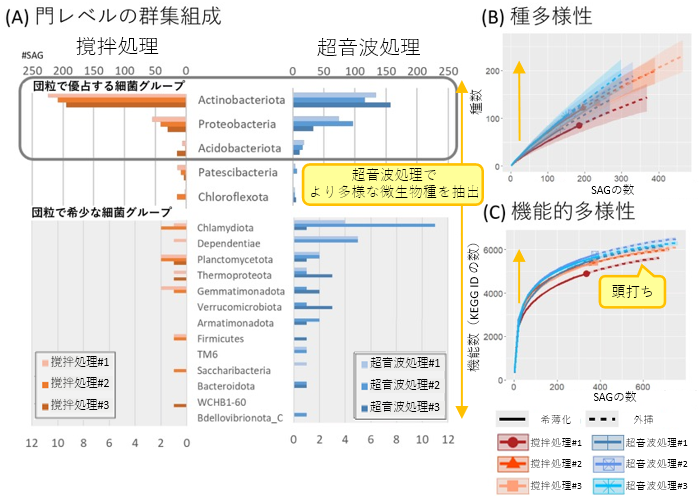

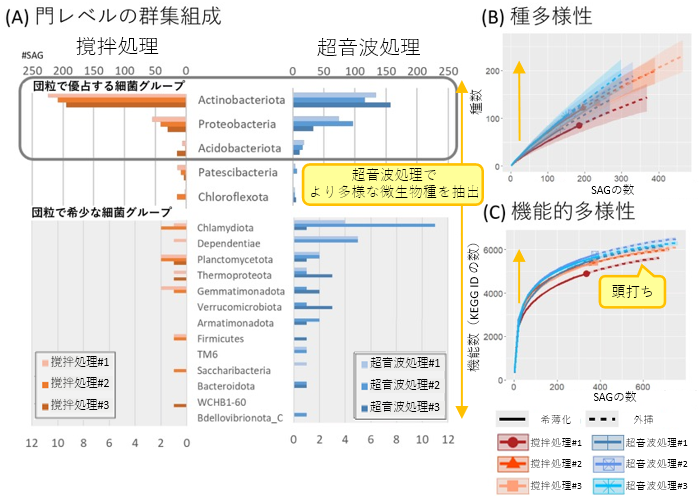

得られた微生物のシングルセルゲノム解析の結果、撹拌処理と比べて、超音波処理では、より多く、かつ多様な微生物が抽出されることが明らかになりました(図1)。

また、次の3つの結果が得られました(データ省略)。

- ⅰ) 土壌微粒子は、超音波処理 > 撹拌処理 > 従来法(機械振とう)の順で多く、超音波処理がもっともよく団粒を分散させました。

- ⅱ) 団粒を結び付ける"のり"のような物質(多糖)を作る力を持つ微生物が、超音波処理でより多く取り出せました。これらの微生物は、団粒の形成や安定化に関わっていると考えられます。

- ⅲ) 先行研究(備考2)で明らかとなった団粒内部に多く存在し、温室効果ガスN2Oを無害化する機能を持つAcidobacteriota門とGemmatimonadota門の特定の細菌種は、超音波処理でのみ見つかりました。

ⅰ)~ⅲ)より、微生物細胞を損傷させるリスクがあるものの、超音波処理によって団粒をその深部まで分散でき、団粒内部など土壌中の嫌気的な微視的環境に生息すると考えられているN2O消去菌8)の抽出効率を上げることが示唆されました。

図1 シングルセルゲノム解析で得られたSAG9)の分類学的および機能的多様性

(A)では、土壌団粒一粒ごとの分類群グループ別(門レベル)における微生物の存在量を示しました。優占するグループ上位3位(灰色の囲み)では、超音波処理でより多様な微生物種が見つかりました(データ省略)。色分けは各団粒を示します。

(B)および(C)は、多様性を示した曲線で、横軸は調査した微生物の数(SAG数)、縦軸は確認された微生物種や機能の数を示しています。SAG数が増えるほど、多くの微生物種や機能が検出されるため、曲線は上昇していきます。しかし、ある程度まで読み進めると新しい種や機能が見つかりにくくなり、曲線が次第に横ばいになり、「頭打ち」と呼ばれる状態になります。機能的多様性の曲線は、どの団粒でも類似した形をしており、頭打ちになっていました。これは、新しい機能があまり見つからなくなったことを意味し、微生物同士が似た機能を持つ「機能的冗長性」が高いことを示しています。機能的冗長性が高い生態系では、ある微生物が減っても他の微生物がその機能を担えるため、全体としての機能が保たれやすくなります。これは、微生物群集の環境変化や撹乱に対する安定性の高さを示唆しています。

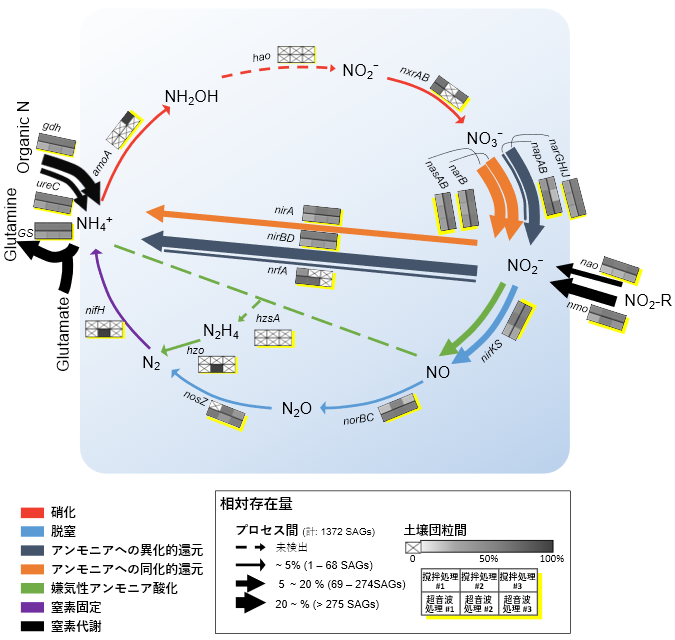

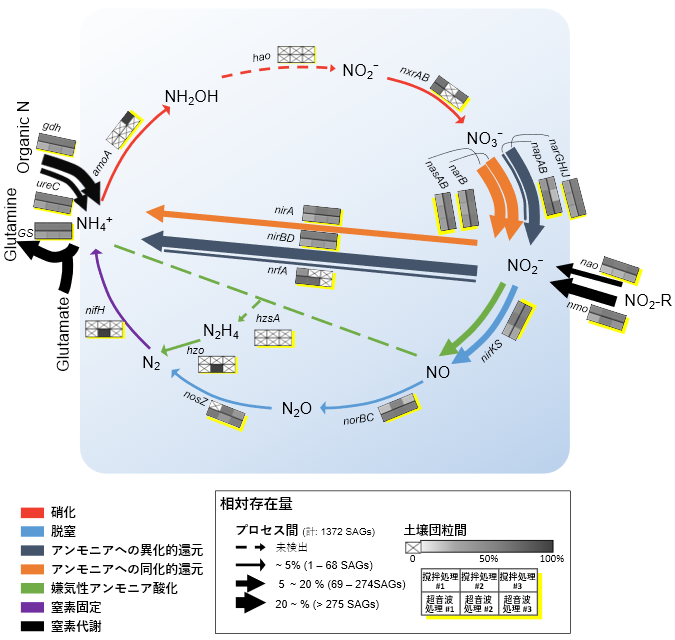

土壌中の微生物を抽出する法の比較に続いて、6粒の団粒から得た一つ一つの微生物のゲノム情報を詳しく調べました(シングルセルゲノム解析)。このゲノム情報をもとに、土壌中で窒素を循環させる働きに関わる遺伝子を解析しました。その結果、6粒の団粒には共通する特徴がある一方で、粒ごとに異なる「個性」があることも分かりました(図2)。

具体的には、①すべての団粒に、図2中の硝酸イオン(NO3-)を様々な形の窒素(NO2-, NO, N2O, N2, NH4+)に変えることができる(対応する機能遺伝子を持つ)微生物が住んでいることが分かりました。これには、温室効果ガスの一つであるN2O(亜酸化窒素)を無害な窒素ガス(N2)に変える働きも含まれます。②その一方で、低い頻度でしか見つからない特定の遺伝子(nrfA, norBC, nosZ, nifH, amoA, nxrAB)には、団粒ごとに違いがあり、団粒の「個性」が見えてきました。

さらに、得られた微生物群集全体の構成が6つの団粒で類似していることから(図1A, C, 図2)、本研究で用いた土壌試料中の耐水性マクロ団粒では、異なる微生物が同じ機能を担う「機能的冗長性」が高く、団粒一粒での微生物群集の環境変化や撹乱に対する安定性の高さが示唆されました。

本研究では、0.5g以下の土壌団粒一粒を単位としたシングルセルゲノム解析に世界で初めて成功しました。微生物の単離・培養が困難とされてきた土壌においても先端的遺伝子解析技術を適用し、微生物細胞レベルで土壌団粒内の機能的冗長性を明らかにした点に意義があります。

図2 シングルセルゲノム解析で得られた窒素(N)循環遺伝子が示す土壌団粒の窒素循環機能

この図は調査土壌から分画した一つの土壌団粒内で、微生物がどのように窒素(N)を変換しているかを示したものです。植物や微生物遺体の一部として有機態窒素(Organic-N)が土に入り、まずアンモニウム(NH4+)に変換されます。その後、矢印の流れに示すとおり異なる形態の窒素に変換され、循環します。矢印の色 : それぞれの色が、異なる窒素変換プロセス(例 : 硝酸イオンを窒素ガスに変える)を表します。

矢印の太さ : このプロセスに関わる遺伝子を持つ微生物(SAG : シングルセルゲノム)の割合を示しています。太いほど、そのプロセスに関わる微生物が多いことを意味します。

ヒートマップ(6つのマス) : 各団粒内で、特定の遺伝子を持つ微生物の割合を表します。色が濃いほど、その遺伝子を持つ微生物が多いことを示します。×印は検出限界以下であることを意味します。

今後の予定・期待

土壌団粒の分散手法の比較検討から、従来の手法では、土壌粒子に強く付着している微生物や強固な団粒内部に生息する微生物の抽出が十分でなかった可能性が示唆されました。今回提示した超音波を用いた土壌の分散処理は、微生物細胞の抽出効率を高めることが分かったため、新しい分類群や機能を持つ微生物の探索につながることが期待されます。

また、超音波処理により、団粒内部にあるClosed孔隙のような微細な嫌気的環境に生息すると考えられているN2O消去菌の抽出に成功したことから、N2O消去菌などの脱窒菌の生態を評価し、温室効果ガスを無害化するための技術開発へつなげていくことが期待できます。一方、本手法の有効性については、異なる土壌タイプにおいても今後評価していく必要があります。本手法で得られた単一団粒における微生物の多様性と窒素循環機能の理解は、土壌の多機能性(物理、化学、生物学的に重要な働き)を評価し、農業や陸上生態系の保全に役立てる上で、新たな視点を提供します。

用語の解説

- 土壌団粒

- 土壌粒子が集合して団子状になったもの。粒子どうしの間に隙間が生じるため多孔質な構造を持ちます。表層土壌の重要な構成要素であり、保水性や通気性を高める機能を持ちます。N2O消去菌を含むほとんどの土壌微生物は団粒内に生息しています。

[ポイントへ戻る]

- シングルセルゲノム解析

- 細菌などの微生物の1つの細胞からゲノムDNAを取り出し、増幅などの前処理を経てDNAの配列を読み取る解析方法。この方法により各細菌のゲノム配列の概要(ドラフトゲノム)を得られ、細胞レベルでの微生物の多様性や不均一性を調べることができます。

[ポイントへ戻る]

- 機能遺伝子

- 生物が持つ遺伝子のうち、特定の機能を担うもの。

[ポイントへ戻る]

- 温室効果ガスの無害化

- 温室効果ガスとは、大気中に存在することで地球の気温を上昇させる気体のことです。代表的なものには二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)などがあります。N2Oは、二酸化炭素の約300倍の温室効果を持ち、窒素肥料を大量に消費する農耕地土壌が最大の人為的発生源とされています。微生物の働きを活用することで、N2Oを無害なN2に変換(=無害化)し、温室効果ガスを減らすことできます。

[ポイントへ戻る]

- メタゲノム解析

- 生物を培養せずに、環境中(例えば土壌や水)の全ての微生物が持つDNAをまとめて解析する手法。

[概要へ戻る]

- 耐水性マクロ団粒

- 水中でふるいにかけた際に残存する直径2mm以上の比較的強固な団粒。

[概要へ戻る]

- 特定の遺伝子が「どの微生物に由来するものなのか」を高い精度で特定できる利点

- 従来のメタゲノム解析では、遺伝子の機能は分かっても、それを持つ微生物の種類を詳しく正確に結びつけるのは難しい場合がありました。本研究のような単一細胞レベルの解析では、それぞれの微生物が持つ機能を一対一で結びつけることが可能になります。

[開発の社会的背景・経緯へ戻る]

- N2O消去菌

- 温室効果ガスの一つでもある有害N2Oガスを無害な窒素ガスへ還元変換することができる微生物のこと。N2O還元菌ともいいます。土壌中に偏在しており、その群集の量比・活性が土壌N2Oの発生量(消去量)を左右します。

[研究の内容・意義へ戻る]

- Single Amplified Genome(SAG)

- 単一の微生物細胞から取り出したゲノムDNAを増幅し、得られた配列情報。

[図1へ戻る]

発表論文

Emi Matsumura*, Hiromi Kato, Shintaro Hara, Tsubasa Ohbayashi, Koji Ito, Ryo Shingubara, Tomoya Kawakami, Satoshi Mitsunobu, Tatsuya Saeki, Soichiro Tsuda, Kiwamu Minamisawa and Rota Wagai* (2025) Single-cell genomics of single soil aggregates: methodological assessment and potential implications with a focus on nitrogen metabolism Frontiers in Microbiology, doi:10.3389/fmicb.2025.1557188

備考

研究担当者の声

農研機構 農業環境研究部門 気候変動緩和研究領域

研究員松村 愛美

写真は、研究対象と同じ土壌から得た耐水性マクロ団粒です。同じサイズ(>2mm)でも、丸々したもの、とがり気味なものと形に個性があり、眺めるのも楽しいです。