背景、内容

近年、養豚経営の大規模化・集約化の流れは一段と加速化しています。農林水産省「畜産統計」によると、平成元年以降、全国の飼養頭数は900~1,000 万頭規模を維持していますが、飼養戸数は平成元年から平成20年までで約1/7に減少し、1戸当たりの飼養頭数は約6倍に増加しています。これら飼育規模の大規模化にともなって病気が増加し、(社)日本養豚協会「平成20年度養豚基礎調査」によると、平成20年度は離乳豚(推計1,820万頭)の 10.5%にあたる190万頭以上の子豚が死亡したと推測されます。死亡の原因の多くは豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)や豚サーコウイルス関連疾病(PCVAD)を起こすウイルスによるものとされていますが、マイコプラズマなどの細菌に汚染されている農場ではそれらのウイルスに容易に感染し、長期間にわたる死亡率の増加を引き起こします。こうした状況下にあって、生産現場ではワクチン使用にあたり省力化が最も期待できる経口投与型ワクチンの開発が求められていましたが、産業動物分野においては、未だ実用化に至っていません。

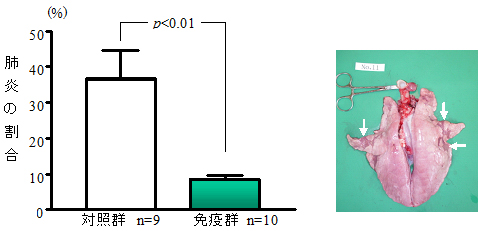

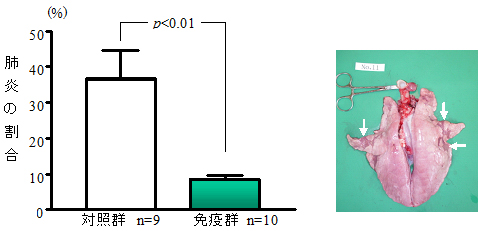

本技術では、豚の免疫器官である扁桃に取り付いて効率的に免疫を誘導できる豚丹毒菌の弱毒株(市販生ワクチン株)を運搬体(ベクター)として利用し、その菌体表面にマイコプラズマ・ハイオニューモニエ(Mycoplasma hyopneumoniae)のP97抗原を発現させることで、豚丹毒及び豚マイコプラズマ肺炎に有効なワクチン株を作製しました。このワクチン株を人工ミルクと混合して子豚に自由に摂取させるだけで(図1)、豚丹毒菌の強毒株を感染させても死亡しないこと(下記論文内にデータ有り)、豚マイコプラズマ肺炎病原体強毒株を接種しても肺炎の病変形成が抑えられることを確認しました(図2)。

今後の期待

この技術を利用することで、次のような効果が期待できます。

- 飲水などに混ぜるだけでワクチンを投与することができるため、家畜を押さえつける必要がなく、動物へのストレス軽減、生産者のワクチン接種労力の軽減が期待できます。すなわち、大規模生産現場での省力化に大きく貢献することができます。

- 経口投与型ワクチンは母親からの移行抗体の影響を受けにくいため、生産者にとってワクチンプログラムを組み易くなります。

- 一つのワクチンで複数の感染症に対応することが可能になります。特に、マイコプラズマやウイルスなど、培養が困難な病原体に対するワクチンの開発が可能になります。このことにより、極めて安価なワクチンが生産できます。

用語概説

豚マイコプラズマ肺炎

感染率が極めて高い日和見感染症。致死性は高くないが、発育遅延、飼料効率の低下を引き起こすため産業的被害が甚大になる。

扁桃

豚では主に軟口蓋にあり、様々な病原体の体内への侵入門戸となる免疫組織。

移行抗体

母親由来の抗体。子豚は初乳を介して母豚から引き継ぐが、移行抗体は徐々に減少するため子豚に長期間の免疫を付与することはできない。また移行抗体を保有する子豚では、その抗体の影響により生ワクチンが働かなくなる。

発表

- Ogawa Y., et al., (2009) Oral vaccination against mycoplasmal pneumonia of swine using a live Erysipelothrix rhusiopathiae vaccine strain as a vector. Vaccine (In press)

図1.ワクチンを混ぜたミルクを自由に飲ませるだけで免疫ができるため、豚のストレスが軽減でき、かつ、大規模養豚に対応できます。

図2.ワクチンミルクを摂取した豚群では病変面積(上写真。白矢印)が有意に抑制されました。