開発の社会的背景と研究の経緯

ゲノム編集技術は、タンパク質やRNAから成るゲノム編集酵素を細胞内で働かせて、特定部位のゲノムDNAを改変する技術です。植物のゲノム編集では、細胞に外からタンパク質を導入することが難しく、多くの場合は遺伝子組換え技術を用いていったんゲノム編集酵素遺伝子をDNAの形で導入し、細胞内でゲノム編集酵素を合成させることでゲノム編集を行っています。ただし、目的の形質の植物が得られれば、導入したゲノム編集酵素遺伝子は不要となり、除去する必要があります。通常、自家受粉や交配などにより次世代の植物を取得しこれを選抜することで導入した遺伝子の除去が可能ですが、ライフサイクルの長い樹木や栄養繁殖性の作物では困難です。そのため、ゲノム編集酵素をタンパク質やRNAの形で直接導入してゲノム編集を行う技術の開発が求められています。

農研機構と東京工業大学はプラズマの生命工学分野への応用を目指し、2017年に「温度制御大気圧プラズマを用いて無傷の植物の細胞に外から生体高分子を導入する技術」(Yanagawa et al ., 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171942 )を開発しました。この方法では、植物を低温(約25° C)に制御した大気圧プラズマで処理することで、少なくとも分子量400万Daまでの生体高分子であればタンパク質、RNA、DNAを問わず取り込ませることができます。これはプラズマ処理によって、一時的に細胞膜上の膜輸送システム(エンドサイトーシス)が亢進し、細胞外に存在する高分子が積極的に細胞内に取り込まれるためと考えられており、この取り込みは数時間継続することが確認されています。

本研究では、この技術を用いてタンパク質-RNA複合体型のゲノム編集酵素を植物細胞に導入し、ゲノム編集を行うことができることを示しました。

研究の内容・意義

モデル植物の作出カルス7) に導入しました。カセット内の遺伝子の挿入変異がゲノム編集によって改変されると、遺伝子が正常に機能し、当該植物による化学発光が検出できる仕組みとなっています。同様に、変異を持つ薬剤耐性遺伝子を利用したカセットを作成し、タバコ葉に導入し、薬剤耐性を指標にゲノム編集の成否を評価しました。

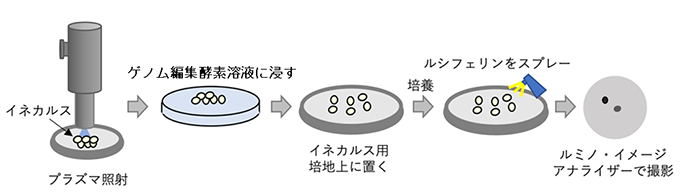

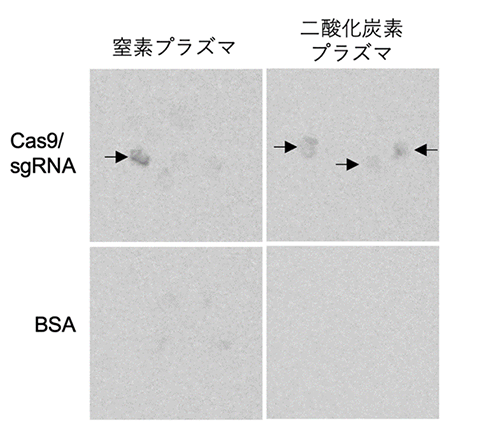

イネを用いたゲノム編集モデル実験図1 )。処理したカルスを検出装置で撮影したところ、発光が検出された(黒色部分, 図2 )ことから、変異酵素遺伝子がゲノム編集によって修復されたと考えられます。これらのカルスに含まれる遺伝子配列を解析し、ゲノム編集が成功したことを確認しました。

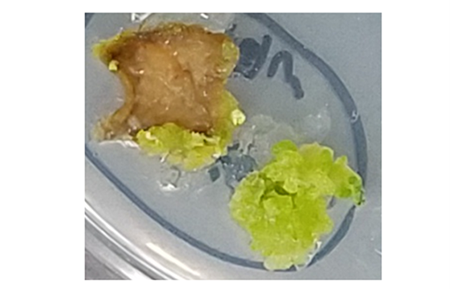

タバコを用いたゲノム編集モデル実験図3 )。 以上のことから、イネカルスあるいはタバコ葉をプラズマ処理することで細胞にゲノム編集酵素を導入でき、植物のゲノムを編集できることを上記のモデル植物を用いて確認しました。これらの結果から、大気圧プラズマ法は様々な植物種のゲノム編集に利用できることが期待されます。

大気圧プラズマ法のメリット

今後の予定・期待

この技術は、外来DNAの除去を必要としないゲノム編集技術として、様々な植物種、特に栄養繁殖性の作物の品種改良への利用が期待されます。今後は、この技術におけるゲノム編集効率を向上させ、実用作物の品種改良に応用できる技術をめざし、さらに開発を進めていきます。

用語の解説

プラズマ

プラズマとは、気体を構成する分子が電離して、陽イオンと電子等に分かれて活性化している状態を指す。一般的には気体に高電圧を印加することで生成する。プラズマ中には、陽イオンと電子のほか、ラジカルなどの活性種が存在する。プラズマの例としては、自然界に見られるオーロラや稲妻があり、身近なものでは蛍光灯にも利用されている。最近では、半導体づくりのための微細加工や薄膜の合成、殺菌などにプラズマが用いられ、産業応用が進められている。[ポイントに戻る]

大気圧プラズマ

一般的には、プラズマは低気圧下で生成されるが、1気圧前後の大気圧下で発生させるプラズマのことを大気圧プラズマとよぶ。本研究では、東京工業大学で開発した温度制御プラズマ装置を用いて低温制御した約25° Cの大気圧プラズマを用いた。[ポイントに戻る]

ゲノム編集

ゲノム編集酵素により生物が持つゲノムDNA上の特定の塩基配列を狙って改変する技術。ゲノム編集酵素はゲノムDNAの任意のターゲット塩基配列を認識して特異的に切断する。代表的なゲノム編集として、Cas9ヌクレアーゼとsgRNA (single-guide RNA; 一本鎖RNA)の融合物であるCRISPR-Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeats - CRISPR associated proteins)が知られている。[ポイントに戻る]

パーティクルガン(粒子銃)法

直径1ミクロン内外の微細な金属粒子にDNAやタンパク質などの生体高分子を吸着させたものを高速で打ち込むことで細胞内に導入する方法[概要に戻る]

エレクトロポレーション(電気穿孔)法

細胞に高電圧パルスを加えて細胞膜に一過的に小孔を生じさせることで、DNAやタンパク質などの生体高分子を細胞内に取り込ませる方法。植物では多くの場合、事前に細胞壁を除去して細胞膜が露出した単細胞であるプロトプラストを作成する必要がある。[概要に戻る]

栄養繁殖

種子からの繁殖に対して、挿し木、接ぎ木、株分け、塊茎などで繁殖させる方法。栄養繁殖で増殖させた植物は遺伝的に同一のクローンである。[概要に戻る]

カルス

各組織に分化していない細胞の塊。植物は、葉や根などの組織から未分化なカルスに変化し、逆にカルスから再び器官を形成させることができる。組織からカルスへの変化を脱分化、カルスから器官への再生を再分化と呼ぶ。[研究の内容・意義に戻る]

発表論文

Yuki Yanagawa, Yuma Suenaga, Yusuke Iijima, Masaki Endo, Naoko Sanada, Etsuko Katoh, Seiichi Toki, Akitoshi Okino, Ichiro Mitsuhara.(2023) Genome editing by introduction of Cas9/sgRNA into plant cells using temperature-controlled atmospheric pressure plasma. PLoS ONE 18 : e0281767.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281767

参考図

図1 イネカルスへのプラズマ照射によるゲノム編集酵素導入及びゲノム編集検出法

図2 ルミノ・イメージアナライザーで発光を検出

図3 薬剤耐性を獲得したタバコカルス