開発の社会的背景

世界的な人口増加に伴って食料需要が増大する中で、病虫害による作物の損失が大きな問題になっています。病虫害は、細菌や糸状菌(カビ)といった病原菌や、ウンカやガの幼虫などの害虫等の幅広い外敵によって引き起こされています。これらを防ぐために農薬が広く用いられていますが、農薬散布のコストや薬剤耐性・薬剤抵抗性の発達、使用量低減等による環境負荷の低減への対応が課題となっており、農薬に頼らない病害虫防除技術の開発が求められています。

研究の経緯

農研機構はこれまでに、食料供給の安定化や生産コストの削減、環境負荷の低減を両立することを目指したアプローチとして、作物そのものがもつ病虫害に抵抗する仕組みを強化した病虫害抵抗性作物の開発に向けた研究を進めてきました。我々のグループでは、理化学研究所環境資源科学研究センター、岡山県農林水産総合センター生物科学研究所との共同研究で、イネいもち病など4種類の病原菌に対する抵抗性を与える遺伝子BSR1 をイネから発見しました(農業生物資源研究所(現農研機構)2010年12月6日プレスリリース「広範な植物病原菌に対する抵抗性を付与する遺伝子を発見」https://www.naro.affrc.go.jp/archive/nias/press/20101206/ )。

また農研機構は2023年2月に、岡山県農林水産総合センター生物科学研究所との共同研究で、このBSR1 遺伝子を遺伝子組換え技術によりサトウキビ、トマト、トレニアに導入して強く働かせた場合でも病原菌に対して抵抗性を示すことを明らかにしました。(前田ら、2023年2月、International Journal of Molecular Sciences 誌)。植物において、BSR1 遺伝子は病原菌等の外敵からの防御に重要であると考えられます。そこで本研究では、この遺伝子の害虫に対する有効性を調べることにしました。

研究の内容・意義

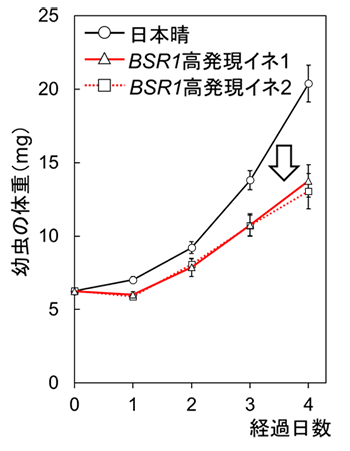

遺伝子組換え技術によりイネの品種「日本晴」でBSR1 遺伝子を通常より強く働かせると、イネ等の作物を食害する害虫クサシロキヨトウの成長が抑制される(抵抗性が増強される)ことを室内実験で明らかにしました(図1 )。

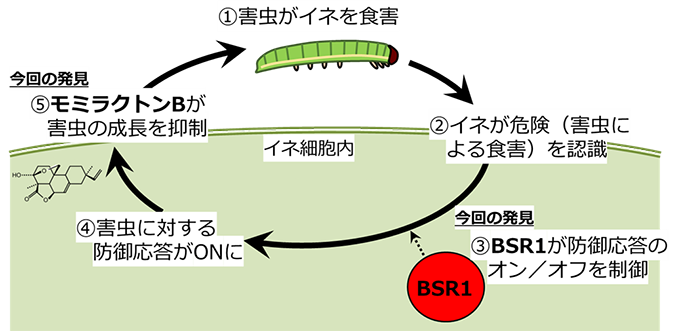

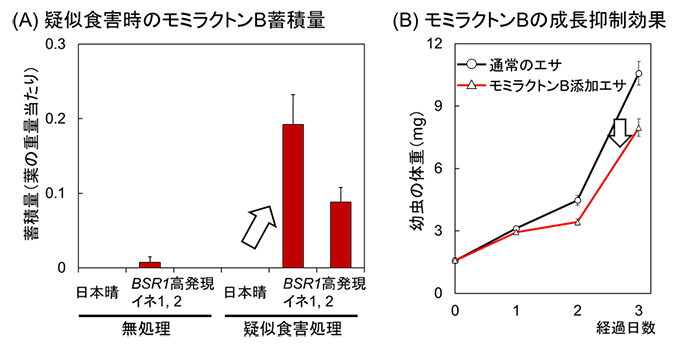

BSR1 遺伝子を強く働かせたイネが害虫に強くなる仕組みを調べました。植物は害虫の唾液が付着したことを感知して反応(防御応答)する仕組みを持っていることが知られていますが、詳細なメカニズムは明らかになっていませんでした。今回初めて、イネではBSR1が昆虫の唾液によって誘導される防御応答に関与していることが明らかになりました。(図2 )イネはモミラクトンB4) と呼ばれる抗菌性化合物を生産することが知られていますが、BSR1 遺伝子を強く働かせたイネでは、モミラクトンBが通常のイネより有意に多く生産されていることが明らかになりました(図3A )。このことに注目し、クサシロキヨトウの幼虫にモミラクトンB入りのエサを食べさせる実験を行ったところ、幼虫の成長(体重増加)を抑制することができました(図3B )。

以上の結果によりBSR1 遺伝子が害虫の抵抗性に関与することが示され、一つの遺伝子によって多様な病原菌だけでなく害虫にまで強くなる珍しい防御機構が明らかになりました。

今後の予定・期待

農業生産の現場では今回実験に使用したクサシロキヨトウの他に大きな被害をもたらす害虫が存在しており、それらへの有効性を評価していくことが重要です。病原菌への抵抗性を調べた以前の研究で、BSR1 遺伝子は遺伝子組換え技術により他の作物(サトウキビ、トマト、トレニア)に導入した場合でも働くことがわかっており、これらの作物が同じように害虫に対しても強くなることが期待できます。BSR1 遺伝子による病虫害抵抗性がどの種類の害虫に対して有効かをはっきりさせたうえで、病原菌と害虫の両方に強い作物の作出などに利用することが考えられます。

用語の解説

BSR1 (Broad-Spectrum Resistance 1 )遺伝子遺伝子組換え技術によって強く働かせることによって、作物を様々な病原菌に対して強くすることができるイネの遺伝子です。タンパク質をリン酸化する酵素をコードしており、イネが病原菌を認識した際の信号伝達や防御応答に関わることがわかっています。[概要に戻る]

強く働かせる

ここでは、BSR1タンパク質を通常よりも多く、かつ恒常的に作らせること(高発現)を表します。具体的には、常に遺伝子を発現させるようなDNA配列(構成的発現プロモーター)とBSR1 遺伝子をつなげたものを植物に導入することで、BSR1タンパク質がその植物の全身で常に作られるようになり、その働きが増強されます。[概要に戻る]

クサシロキヨトウ

チョウ目(チョウやガの仲間)ヤガ科ヨトウ亜科に分類される害虫(ヨトウムシ)の一種です。幼虫がイネや小麦、トウモロコシなど様々な作物の葉を食べて加害します。日本では近い仲間の害虫アワヨトウと同時に発生することが多いことが知られています。ヨトウムシの仲間は農業生産に被害を与える主要な害虫として知られています。[概要に戻る]

モミラクトンB

イネが生産する「ファイトアレキシン」と呼ばれる抗菌性化合物の一種です。イネのファイトアレキシンは植物病原菌に対する抗菌性化合物として知られていましたが、クサシロキヨトウのようなチョウ目害虫に対する効果はわかっていませんでした。[研究の内容・意義に戻る]

発表論文

BSR1, a Rice Receptor-like Cytoplasmic Kinase, Positively Regulates Defense Responses to HerbivoryInternational Journal of Molecular Sciences (2023) 24(12):10395.https://doi.org/10.3390/ijms241210395

参考図

図1 BSR1 遺伝子を強く働かせたイネ(BSR1 高発現イネ)のヨトウ虫抵抗性 BSR1 高発現イネまたは通常のイネ(日本晴)をエサとしてクサシロキヨトウの幼虫を育てる実験を行いました。BSR1 高発現イネをエサとして育てた幼虫では通常と比べて体重の増加が抑制されました。

図2 BSR1が害虫(クサシロキヨトウ)に対するイネの防御応答を制御する 図3 )。

図3 イネ由来の抗菌性化合物モミラクトンBによるヨトウ虫成長抑制効果 BSR1 高発現イネでは有意に多く蓄積していました。なおこの処理をしない場合はほとんど蓄積していませんでした。(B)モミラクトンBをエサに添加して幼虫を育てたところ、通常のエサと比べて幼虫の体重増加が抑制されました。