プレスリリース

(研究成果) 医療研究に役立つ免疫不全ブタを小型化

- サイズの制約を克服し、広範な研究利用に期待 -

ポイント

ブタは生理学的・解剖学的にヒトに近いため、医学研究において重要な動物です。特に、他の個体や他の動物の細胞を移植しても拒絶反応が起こらないようにした免疫不全ブタは様々な研究に用いられています。これまで免疫不全ブタの長期間飼育は、感染症等が原因で困難でした。この問題を解決するため、農研機構は免疫不全ブタの小型化に取り組み、従来の8割程度のサイズに小型化することに成功しました。がんの治療法開発や再生医療の研究への貢献が期待されます。

概要

農研機構・理化学研究所・プライムテック株式会社の3者の共同研究で2012年に開発した免疫系が正常にはたらかない免疫不全ブタ1)は、他のブタやヒトから細胞の移植を行っても拒絶が起こりにくいことから、医療研究機関で再生医療研究2)、担癌モデル3)の研究などに用いられています。しかし、体格が大きく(6か月齢で100kg程度)、大規模な施設・サポート人員が必要であること、また、免疫系がはたらかないために感染症に弱く、長期飼育ができない(2-3か月程度)という問題点がありました。

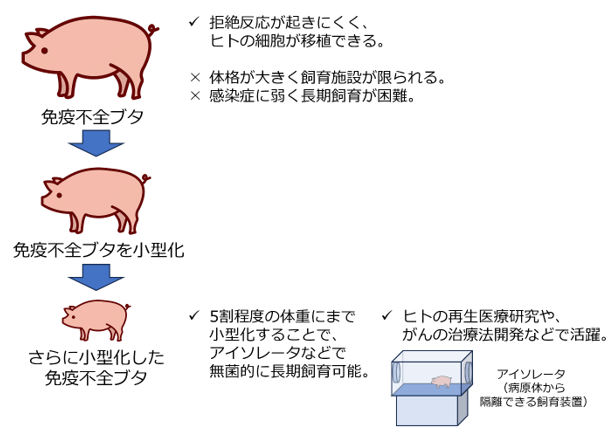

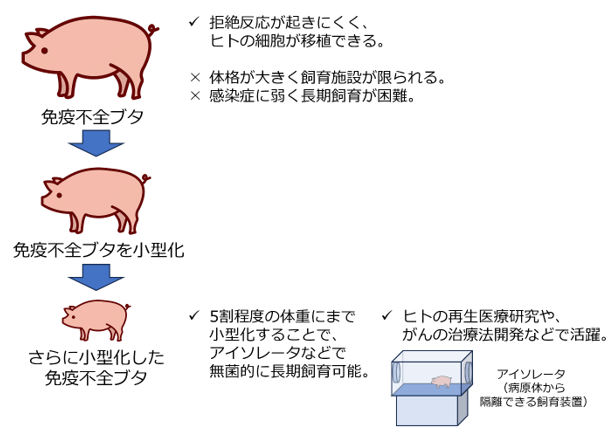

そこで、農研機構では、ゲノム編集技術4)を用いて成長ホルモン受容体5)をはたらかなくした小型ブタと交配することで免疫不全ブタの小型化を行いました。小型化した免疫不全ブタも従来の免疫不全ブタと同様に免疫器官である胸腺やリンパ節6)を欠損しており、また、免疫細胞であるT細胞やNK細胞などを欠いていることが明らかとなっています。今回作出した小型化した免疫不全ブタ(2か月齢で約13kg)は従来の免疫不全ブタ(2か月齢で約16kg)と比較して体重はおよそ8割程度となりました。今後は、小型ブタとさらにかけ合わせることでおよそ5割程度(2か月齢で約8kg)までは小型化し、小型であるメリットを活かして無菌飼育7)に取り組んでいく予定です。これにより長期間(半年以上)の免疫不全ブタの飼育が実現すれば、マウスなどでは困難な長期にわたる試験を必要とするがん治療法の開発や、ヒトの血液・組織の移植といった再生医療に関する実験など、ヒトの健康に役立つ研究への貢献が期待できます(図1)。

図1 免疫不全ブタの小型化による医学研究への貢献

今後、5割程度の体重にまで小型化することで無菌的な長期飼育が可能になり、ヒト医療への応用が促進されます。

関連情報

この内容の一部は、第10回日本先進医工学ブタ研究会(2024年11月16日)において、演題「GHR遺伝子欠損による小型化家畜ブタの開発とこれらを利用した小型化免疫不全ブタ作成の試み」として発表しました。

問い合わせ先など

研究推進責任者 :

農研機構 生物機能利用研究部門 所長立石 剣

研究担当者 :

同 生物素材開発研究領域 グループ長補佐

淵本 大一郎

詳細情報

開発の社会的背景

ブタは生理学的・解剖学的にヒトに非常に近いため、医学研究におけるモデル動物として広く利用されています。特に、免疫系がはたらかないようにした「免疫不全ブタ」は他の動物の組織を移植しても拒絶反応が生じないため、ヒトの幹細胞を移植して安全性試験を行ったり、がん細胞を移植して治療法の開発試験を行ったりすることができ、創薬、再生医療研究において非常に有用です。

これまでに、免疫不全ブタを用いて、半年程度の長期試験を行いたいという要望が寄せられてきました。現在の免疫不全ブタは一般的な飼育環境では日和見感染症により2-3か月程度で死亡するため、長期の試験は困難です。長期試験を行うためには無菌飼育下での試験を可能とする必要があり、小型化する必要がありました。

また、大学などの研究施設では、ミニブタ用の飼育施設が用意されていても、通常の肉用豚のような大型化する実験動物の飼育に対応していないところが多くあります。ブタの小型化を行うことで、これらの施設にも対応できるようになると考えました。

研究の経緯

免疫不全ブタは、免疫系の機能に大きな影響を与えるインターロイキン2受容体ガンマ鎖(IL2RG)8)遺伝子を欠損させることにより、農業生物資源研究所(現・農研機構)、理化学研究所、プライムテック株式会社の3者の共同研究で2012年に初めて開発されました(2012年6月11日プレスリリース : https://www.naro.affrc.go.jp/archive/nias/press/20120611/)。このブタは、これまでに再生医療研究、免疫不全症の研究、担癌モデルの研究などに広く利用されてきました。

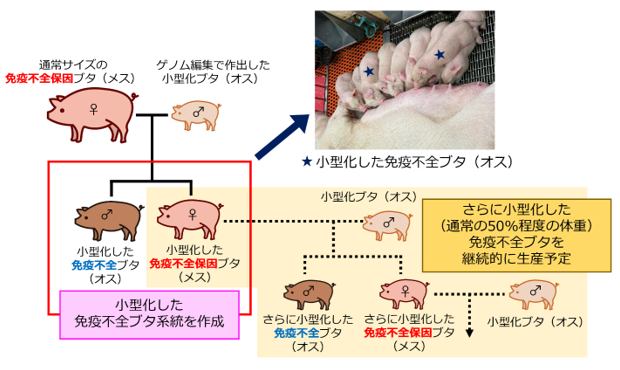

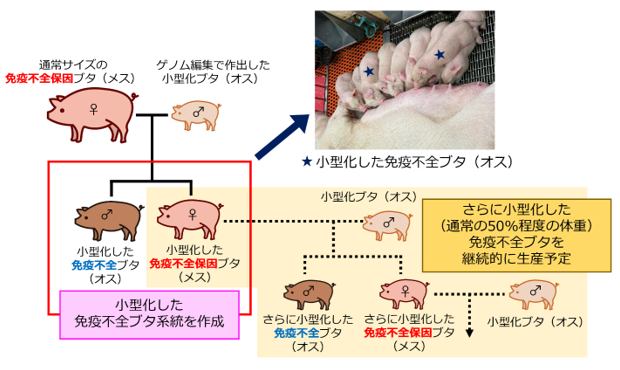

今回、免疫不全ブタの長期間飼育を可能にするために、この免疫不全ブタの小型化に取り組みました。1遺伝子の変異で個体サイズに大きな変化をもたらす成長ホルモン受容体(GHR)遺伝子に着目して、ゲノム編集技術を用いて成長ホルモン受容体遺伝子をはたらかなくさせることでブタの小型化を試みました。まず、サイズの大きな肉用豚の受精卵に対してGHR遺伝子がはたらかなくなるようなゲノム編集(GHR遺伝子ノックアウト)を行い、小型化ブタを作出しました。次に、この小型化ブタと免疫不全保因ブタ(IL2RG遺伝子ノックアウトブタ)を交配させ、小型化した免疫不全ブタを作り出しました(図2)。

図2 免疫不全ブタの小型化

免疫応答に関わるIL2RG遺伝子をメスは2つ持っており、そのうちの1つがはたらかない場合は免疫機能がほぼ正常な「免疫不全保因ブタ(メス)」となります。この「免疫不全保因ブタ(メス)」と成長に関わるGHR遺伝子のはたらきを止めた小型化ブタ(オス)を掛け合わせて、小型化した免疫不全ブタ系統(赤枠内)を作成しました。この系統は、ブタが2つ持っているGHR遺伝子のうち1つがはたらかないため、通常のブタの80%程度のサイズです。オスはIL2RG遺伝子を1つしか持たず、IL2RGが全くはたらかない「免疫不全ブタ」が生まれます(図右上の星印)。

研究の内容・意義

今回開発した小型化した免疫不全ブタは、従来の免疫不全ブタと同様に、免疫器官である胸腺やリンパ節を欠損しており、T細胞やNK細胞のような免疫細胞を欠損しています。この特性により、他個体や他種由来の細胞・組織を移植しても拒絶反応が起こりにくいと予想され、再生医療研究において非常に有望です。さらに小型化することで、これまでマウスなど小型の動物でしか行えなかった免疫不全動物研究を、ミニブタと同様、ヒトにより近い体重のブタで実施できるようになります。体重が同程度であることで、薬の効き方や臓器への作用などがよりヒトに近い形で観察でき、さらに医療用機器の実用性や安全性を評価しやすくなるため、研究結果の信頼性と応用性が大幅に向上します。また、小型化により無菌状態下における飼育が可能となり、長期にわたる試験の実施も可能となります。

今後の予定・期待

ブタはGHR遺伝子を父母両方から1個ずつ受け継ぎますが、その内1個がはたらかないと通常のブタの80%くらいのサイズとなります。2つともはたらかないと50%程度の体格となるため、今後、同様の交配を行うことにより両方のGHR遺伝子をはたらかなくした免疫不全ブタを作出する予定です。また、小型化した免疫不全ブタに他のブタや他種の動物由来の細胞・組織を移植し、その生着性を詳細に調査する予定です。これにより、再生医療やがん治療の研究への応用が可能であることを確認します。また、小型化により飼育施設の規模を縮小できるため、研究コストの削減や管理の効率化が期待されます。さらに、小型化の形質を活用し、無菌飼育に取り組むことで、長期間の免疫不全ブタの飼育が実現することを目指します。これにより、長期的かつ安定したモデル動物としての利用が可能となり、医学研究の発展に大きく寄与することが期待されます。

用語の解説

- 免疫不全ブタ

-

免疫不全ブタは、遺伝子組換え技術や外科的手法により免疫系の機能が抑制されたブタです。このブタはヒトの細胞や組織に対して拒絶反応を起こさないため、再生医療や移植研究において重要なモデル動物として利用されています。

正常にはたらかなくなると免疫不全を引き起こすIL2RG遺伝子(以下の解説8で説明しています)はX染色体上に存在していますが、1つでも正常にはたらいていると免疫不全の状態にはなりません。メスのブタはX染色体を2つ持っていますが、そのうちの1つだけがはたらかないものは免疫不全ではありません。このメスのブタを免疫不全保因ブタと呼んでおり、その子から免疫不全のブタが出現する可能性があります。オスはX染色体は1つだけしか持たず、免疫不全保因ブタ(メス)から生まれたIL2RG遺伝子がはたらかないX染色体を持つオスは免疫不全となります。

[概要に戻る]

- 再生医療研究

-

再生医療とは、病気やけがなどにより正常にはたらかない組織や臓器に対し、細胞や人工材料を使って損なわれた機能の再生をはかるものです。組織再生に役立つ幹細胞は、からだを作る細胞を再生する能力を持ち、移植への応用が進められています。しかし、幹細胞が意図しない増殖を行うなど、予期せぬ作用を示さないことを検証する必要があります。そのため、動物全身を用いた試験として、免疫不全ブタの活用が期待されています。

[概要に戻る]

- 担癌モデル

-

ヒト由来がん細胞・組織を移植した動物を担癌モデルといいます。がん治療方法の開発に役立ちます。[概要に戻る]

- ゲノム編集技術

-

ゲノム編集技術は、生物が持つゲノムDNA上の特定の塩基配列を狙って変化させる技術です。代表的なゲノム編集ツールとしてCRISPR-Cas9があり、これを使うと特定の遺伝子を切断することができます。切断された遺伝子が修復される過程で塩基の挿入や欠失が生じると、その遺伝子のはたらきが止まったり、はたらき方が変化したりします。

[概要に戻る]

- 成長ホルモン受容体

-

成長ホルモン受容体(GHR)は、成長ホルモンが結合するタンパク質で、細胞の成長や代謝を調節します。GHRに成長ホルモンが結合すると細胞内のシグナル伝達を活性化し、成長を促進します。ブタはGHR遺伝子を父母それぞれから引き継いだ2つを持ち、2つともはたらくと通常の体重(一般的な2か月齢のブタで約25kg、5か月齢で約90kg)ですが、その内1つがはたらかないと体重が80%程度(2か月齢で約20kg、5か月齢で55kg)に、2つともはたらかないと50%(2か月齢で約10kg、5か月齢で約40kg)に小型化します。

[概要に戻る]

- 胸腺・リンパ節

-

胸腺はT細胞と呼ばれる免疫系において重要なはたらきを持つリンパ球の一種を成熟させる役割をもつ臓器で、胸骨の後ろから頸部までの場所に位置します。リンパ節はリンパ液が通過する小さな器官で、免疫細胞が集まり、病原体と戦う場となります。

[概要に戻る]

- 無菌飼育

-

無菌環境下で飼育することでブタの疾病や日和見感染症を防止することができます。無菌状態の豚は帝王切開により作出し、アイソレータと呼ばれる外部から隔離されたケージの中で飼育することで無菌状態を保ちます。従来の免疫不全ブタはサイズが大きいため、無菌飼育は1-2か月齢が限界と考えられています。

[概要に戻る]

- インターロイキン2受容体ガンマ鎖(IL2RG)

-

免疫細胞の活性化などに関わるインターロイキンやサイトカインと呼ばれる物質に反応するさまざまな受容体の一部として使われるタンパク質です。このタンパク質がはたらかないと、T細胞やNK細胞のような免疫細胞が体内で正常にはたらくことができず、免疫不全の状態になることが知られています。IL2RG遺伝子は性染色体であるX染色体に載っています。オスは、X染色体は1本しか持たず、そこに載っているIL2RGがはたらかないと免疫不全になります。メスはX染色体を2本持つので、片方だけのX染色体上のIL2RG遺伝子がはたらかなくても免疫不全にはならず、「免疫不全保因ブタ」

となります。

[研究の経緯に戻る]