開発の社会的背景

イネは世界人口の約半数が主食としている重要な作物であり、その安定生産は食料安全保障に欠かせません。もみ枯細菌病および苗立枯細菌病は、それぞれもみ枯細菌病菌および苗立枯細菌病菌の感染により引き起こされるイネの病害です。地球温暖化に伴いこれらの病害の世界的な発生拡大が危惧されており、我が国でも温暖な地域を中心に多発しています。これらの病原菌に感染したイネは通常は生育途中に枯死しますが、まれに病徴を示さないまま生育する個体もあり、収穫時に一見正常に見える感染種もみが混入することがあります。このように、感染しても必ずしも病徴が出ないため感染に気づきにくく、保菌した種子で感染が拡大するため、対策が難しい病害です。

国内で栽培されている主要なイネ品種にはこれらの病害に対する抵抗性がなく、現在は殺菌剤などで防除されていますが、既存の殺菌剤が効かない耐性菌の出現が問題となっています。農林水産省がまとめた「研究開発が期待される技術的課題」(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_needs/index.html)においても、これらの病害への対策は平成28年度から令和6年度まで連続して解決すべき課題として挙げられています。この問題を解決し、持続可能な農業を実現するためには、自然界のメカニズムを活用した新しいアプローチが求められています。

研究の経緯

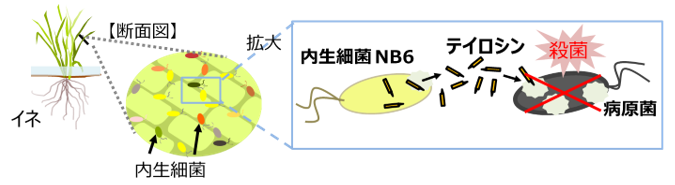

農研機構は、環境に配慮した持続可能な病害対策技術の開発を目指し、イネの種子伝染性の細菌病の発症を抑える微生物の探索に取り組んできました。植物の体内に住み着いた内生細菌には、病害抑制などの機能を持つものが知られていることから、病害抵抗性を持つイネ品種の内生細菌に注目しました。インディカ型イネ品種「Nona Bokra(ノナボクラ)」は、もみ枯細菌病に対する抵抗性を持つことが知られています。そこで、「Nona Bokra」に多く共生していた非病原性細菌バークホルデリア・グラディオリ NB6(以下、NB6)に着目し、NB6による病害発症抑制効果の確認と、そのメカニズムの解明を進めました。

研究の内容・意義

イネの内生細菌NB6はもみ枯細菌病と苗立枯細菌病の発症を抑える

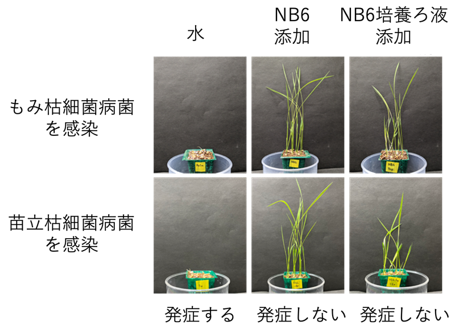

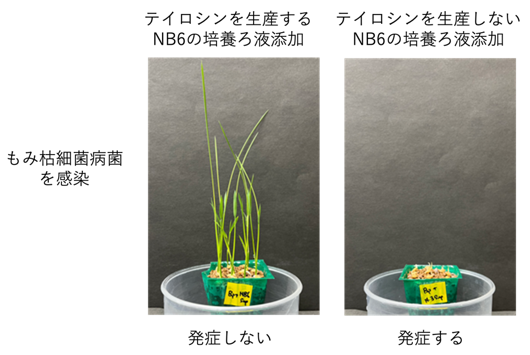

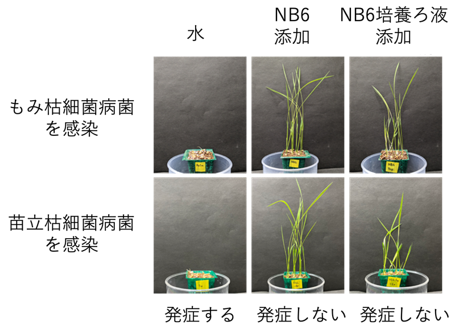

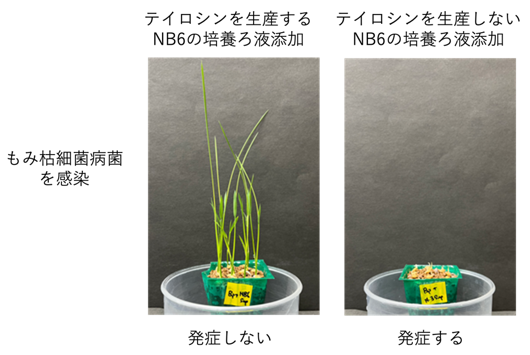

もみ枯細菌病および苗立枯細菌病に抵抗性を持たないイネ品種「日本晴」を用いて、病原菌の感染試験を行いました。イネもみに、もみ枯細菌病菌(図2上段)と苗立枯細菌病菌(図2下段)を感染させると、発芽や生育が抑えられ、病害が発症しました(図2左)。NB6の菌そのもの、あるいはNB6の菌を取り除いた培養ろ液を添加したところ、いずれの病原菌を感染させても、イネの良好な生育が確認されました(図2中央、右)。この試験結果から、NB6は発症を抑える効果を持つ菌であり、培養ろ液にはその効果を担う物質が含まれていると考えられました。培養ろ液を詳しく調べたところ、NB6が生産するテイロシンと呼ばれる物質が、発症を抑える物質である可能性が示唆されました。そこで、テイロシンを生産しないNB6を人工的に作製し、感染試験を行ったところ、その培養ろ液を添加した場合には、もみ枯細菌病が発症することが確認されました(図3)。この試験結果から、培養ろ液に含まれるテイロシンが、病害の発症を抑える効果をもつ物質であることが明らかになりました。NB6が生産するテイロシンであることにちなんで、この物質を「テイロシンBglaTNB6」と命名しました。

図2NB6の菌そのもの、あるいはNB6の培養ろ液の添加によるもみ枯細菌病と苗立枯細菌病の発症抑制

もみ枯細菌病および苗立枯細菌病に抵抗性を持たないイネ品種「日本晴」に、もみ枯細菌病菌(上段)と苗立枯細菌病菌(下段)を感染させたところ、イネの発芽や生育が抑えられ、病害が発症しました(左)。一方、NB6の菌そのもの、あるいはNB6の菌を取り除いた培養ろ液を添加した場合には、いずれの病原菌を感染させてもイネの良好な生育が観察され、病害の発症はみられませんでした(中央、右)。

図2NB6の菌そのもの、あるいはNB6の培養ろ液の添加によるもみ枯細菌病と苗立枯細菌病の発症抑制

もみ枯細菌病および苗立枯細菌病に抵抗性を持たないイネ品種「日本晴」に、もみ枯細菌病菌(上段)と苗立枯細菌病菌(下段)を感染させたところ、イネの発芽や生育が抑えられ、病害が発症しました(左)。一方、NB6の菌そのもの、あるいはNB6の菌を取り除いた培養ろ液を添加した場合には、いずれの病原菌を感染させてもイネの良好な生育が観察され、病害の発症はみられませんでした(中央、右)。

図3テイロシンを生産するNB6と生産しないNB6のもみ枯細菌病に対する発症抑制効果の比較

テイロシンを生産するNB6の培養ろ液を添加した場合にはもみ枯細菌病の発症は抑えられ、イネの良好な生育が観察されました(左)。一方、テイロシンを生産しないNB6の培養ろ液を添加した場合にはイネの発芽や生育が抑えられ、もみ枯細菌病が発症しました(右)。

図3テイロシンを生産するNB6と生産しないNB6のもみ枯細菌病に対する発症抑制効果の比較

テイロシンを生産するNB6の培養ろ液を添加した場合にはもみ枯細菌病の発症は抑えられ、イネの良好な生育が観察されました(左)。一方、テイロシンを生産しないNB6の培養ろ液を添加した場合にはイネの発芽や生育が抑えられ、もみ枯細菌病が発症しました(右)。

テイロシンBglaTNB6は特定の菌を殺菌する

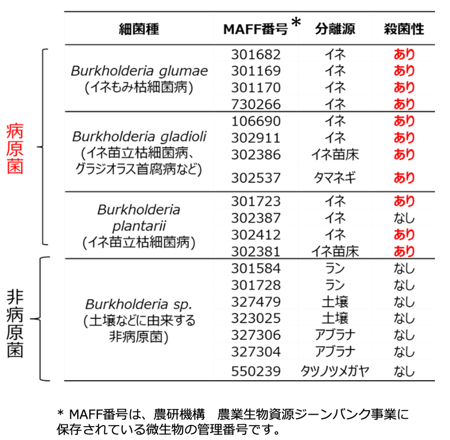

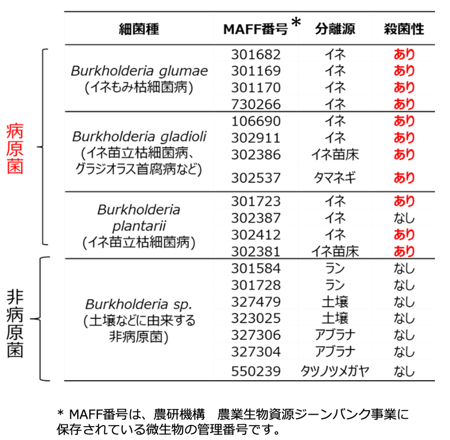

テイロシンBglaTNB6の特徴を明らかにするために、代表的な病原菌と非病原菌に対する殺菌性の有無を調べました。その結果、テイロシンBglaTNB6は多くの病原菌に殺菌性を示しましたが、試験対象とした非病原菌に対しては殺菌性を示しませんでした(表1)。このように、テイロシンBglaTNB6はイネに害を及ぼす病原菌の多くを選択的に殺菌する一方、有益な微生物や植物そのものに与える影響は少ないと考えられます。また、テイロシンがもつ細菌の表面構造を破壊する「溶菌」と呼ばれる殺菌メカニズムは、農業で広く使用されている殺菌剤が細菌の増殖に必要なタンパク質やDNAなどの合成を阻害する作用機序とは異なるため、既存の殺菌剤が効かない耐性菌の防除への活用が期待されます。

表1テイロシンBglaTNB6が殺菌できる菌の種類

今後の予定・期待

テイロシンを用いた病害防除法の確立と持続可能な農業への貢献

本研究より、NB6の菌やその培養ろ液、さらにはテイロシンBglaTNB6を活用したイネの病害防除資材への展開の可能性が示されました。NB6はもともとイネに共生していた内生細菌であることから、病害に抵抗性を持たないイネ品種にNB6を定着させる方法を開発すれば、対策が困難な種子伝染性病害を効果的に抑制できると考えられます。今後、テイロシンを生産する内生細菌を活用した病害防除技術の開発を進め、化学農薬の使用量低減や農業生産性の向上を通して、持続可能な農業の実現に貢献することを目指します。

用語の解説

- もみ枯細菌病と苗立枯細菌病

- イネが細菌に感染することで発生する種子伝染性細菌病(種子を介して伝播する細菌性の植物病害で、発芽や生育を阻害)で、地球温暖化に伴い世界的に発生拡大が危惧されており、我が国でも温暖な地域を中心に多発しています。これらの病害は、感染しても必ずしも病徴が出ない日和見的な特徴を持つ病原菌のため感染に気づきにくいことに加え、保菌した種子を介して伝染するため感染が拡大しやすく、対策が難しいことが特徴です。国内で栽培されている主要なイネ品種にはこれらの病害に対する抵抗性がなく、現在は殺菌剤等で防除されていますが、殺菌剤が効かない耐性菌の出現が問題となっています。

[ポイントに戻る]

- 内生細菌

- エンドファイトとも呼ばれ、植物の種子、根、茎、葉といったあらゆる器官の内部に共生しています。内生細菌を含む内生微生物は、地球上のほとんどの植物に潜在的に共生していますが、病原微生物のように目立った害を植物に与えないためその存在に気づかれにくく、その生態については不明な点が多いままです。

[ポイントに戻る]

- テイロシン

- ファージ(細菌や古細菌に感染するウイルス)の尾部(テイル)構造と似た殺菌活性を持つタンパク質で、特定の細菌の表面構造を破壊し、溶菌を引き起こします。溶菌は、従来の殺菌剤が細菌の増殖に必要なタンパク質やDNAなどの合成を阻害する作用機序とは異なる、殺菌メカニズムです。

[ポイントに戻る]

発表論文

BglaTNB6, a tailocin produced by a plant-associated nonpathogenic bacterium, prevents rice seed-borne bacterial diseases.

Yusuke Kouzai, Yoshiyuki Sagehashi, Riku Watanabe, Hideyuki Kajiwara, Nobuhiro Suzuki, Hiroshi Ono, Ken Naito, Chiharu Akimoto-Tomiyama

PLoS pathogens 20(10) e1012645 2024年10月18日

研究担当者の声

生物機能利用研究部門

作物生長機構研究領域

グループ長補佐秋本 千春

病害抵抗性を持つイネ品種の苗から分離された細菌の驚くべき働きを発見しました。写真は、実際にテイロシンBglaTNB6を電子顕微鏡で観察したものです。上部のひげで病原菌にとりつき、病原菌の表面構造を破壊し、穴をあけて溶菌します。テイロシンは細菌の遺伝子が外来のファージ遺伝子を取り込んで新たに獲得した武器です。一見平和な植物の内部で細菌同士の生存競争が繰り広げられていることに驚きます。自然界のメカニズムを活用した本成果が持続可能な農業の未来を切り拓く鍵になることを願っています。