開発の社会的背景

一酸化二窒素(N2O)は、二酸化炭素の265倍もの温室効果をもつガスであり、その排出量は過去数十年間にわたって増加し続けています。この増加の主要な原因のひとつは、農業の拡大です。農地に投入された大量の窒素肥料や、収穫後に残る作物残さがN2Oの発生源となっています。人口増加に伴い食料生産が拡大し続けるなか、農地からのN2O放出量を削減する技術の開発は、世界的に重要な課題となっています。

窒素は植物の生長に必須な栄養源であり、大気中に大量に存在しますが、多くの植物は大気中の窒素を直接利用することができないため、作物を生産する際には大量の窒素肥料が使用されます。窒素肥料の生産は化石燃料の消費や二酸化炭素の排出などの環境負荷を伴います。

一方、ダイズなどのマメ科植物は、根に根粒菌が感染すると根粒を形成し、根粒の内部に共生している根粒菌が大気中の窒素をアンモニアに変換する窒素固定を行います。固定された窒素を栄養源として利用できるため、ダイズ栽培は少ない窒素肥料で食料を生産できるという利点があります。

しかしながら、ダイズを刈り取った後、土壌中に残った根粒が老化・崩壊する過程で、根粒に含まれる窒素源が土壌に放出され、土壌中の微生物によってN2Oへと変換されるため、ダイズほ場からN2Oが発生してしまいます。ダイズほ場からのN2O発生量を削減することで、より環境負荷の少ない作物生産が可能になると考えられます。

研究の経緯

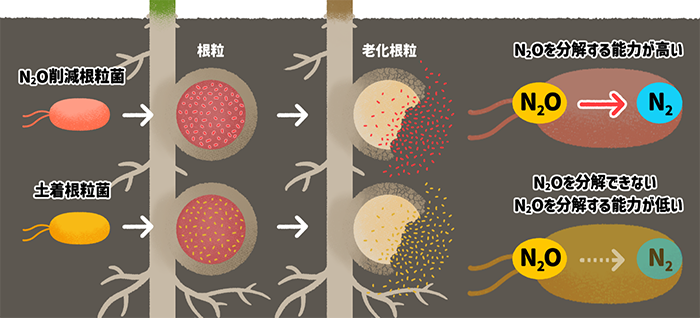

一部の根粒菌はN2O還元酵素3)をもち、N2Oを窒素へと分解する能力を有しています。窒素は大気の主要成分であり、温室効果に直接的な影響を与えることはありません。

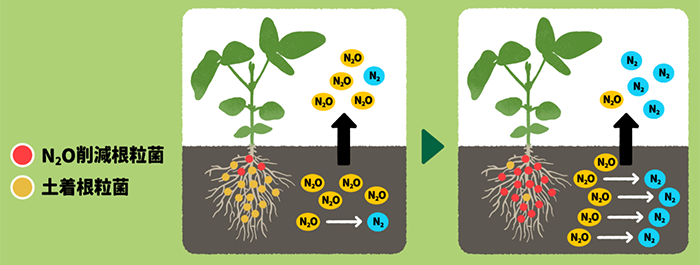

そこで、高いN2O分解能力をもつN2O削減根粒菌を、ほ場で栽培しているダイズに接種することで、老化・崩壊した根粒に由来するN2Oの放出量を削減する試みがなされてきました。しかし、ほ場の土壌中には様々な種類の土着根粒菌が存在し、その多くはN2O分解能力をもたないか、能力が低い根粒菌です(図1)。接種したN2O削減根粒菌は、土着根粒菌との感染競合に敗れてしまい、ダイズに形成される根粒の大部分は土着根粒菌が共生してしまいます(図2左)。土着根粒菌のN2O分解能力は低いため、N2O削減根粒菌が共生している根粒の割合が低いと、N2O削減能力を十分には発揮することができません。

そこで、N2O削減根粒菌が共生する根粒の割合を高めた根粒共生系を開発することで、N2O削減根粒菌によるN2O削減効果を最大化できるのではないかと考えました(図2右)。

研究の内容・意義

①土着根粒菌の感染を阻止する不和合性遺伝子集積ダイズの作出

根粒共生において、特定のダイズ品種に特定の根粒菌が感染できない「共生不和合性現象」が知られています。これは、「不和合性遺伝子」をもつダイズ品種が、特定の根粒菌が分泌する「エフェクター」と呼ばれるタンパク質を認識することで、その根粒菌の感染を阻止する現象です。

日本に生息する土着根粒菌の多くはNopP6、NopP110またはNopP122というエフェクターを作ります。一方、不和合性遺伝子NNL1遺伝子をもつダイズ品種はNopP6およびNopP110エフェクターを作る根粒菌の感染を、不和合性遺伝子Rj2遺伝子をもつダイズ品種はNopP122エフェクターを作る根粒菌の感染を、それぞれ阻止することが知られています(図3)。そこで、土着根粒菌の感染を阻止するために、Rj2遺伝子をもつダイズ品種「ぼんみのり」とNNL1遺伝子をもつ「カラスマメ」を交配し、Rj2遺伝子とNNL1遺伝子を両方もつ不和合性遺伝子集積ダイズを作出しました。

図3土着根粒菌の感染を阻止する不和合性遺伝子集積ダイズ

NopP6およびNopP110エフェクターを作る土着根粒菌は、ダイズのNNL1遺伝子によって感染が阻止されます。また、NopP122エフェクターを作る土着根粒菌は、ダイズのRj2遺伝子によって感染が阻止されます。

図3土着根粒菌の感染を阻止する不和合性遺伝子集積ダイズ

NopP6およびNopP110エフェクターを作る土着根粒菌は、ダイズのNNL1遺伝子によって感染が阻止されます。また、NopP122エフェクターを作る土着根粒菌は、ダイズのRj2遺伝子によって感染が阻止されます。

②エフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌の選抜

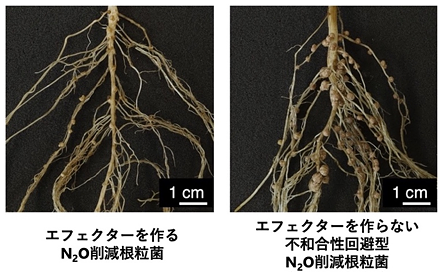

日本のダイズほ場から、高いN2O分解能力をもつN2O削減根粒菌(Bradyrhizobium ottawaense)を複数株単離しました。これらの根粒菌はNopP122エフェクターを作るため、不和合性遺伝子集積ダイズに接種すると、ダイズがもつRj2遺伝子の働きによって感染が阻止されてしまいます。

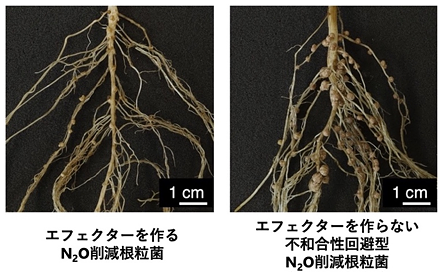

そこで我々は、自然変異によりNopP122エフェクターを作らなくなったN2O削減根粒菌を選抜しました。このエフェクターを作らない根粒菌は、不和合性遺伝子による感染阻止を回避し、不和合性遺伝子集積ダイズに多数の根粒を形成したことから、「不和合性回避型N2O削減根粒菌」と名付けました(図4)。

図4エフェクターを作るN2O削減根粒菌(左)および、作出した不和合性回避型N2O削減根粒菌(右)を接種した不和合性遺伝子集積ダイズの根粒形成

エフェクターを作るN2O削減根粒菌の感染は阻止され、根粒はほとんど形成されませんでした(左)。一方、エフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌は多数の根粒を形成しました(右)。

図4エフェクターを作るN2O削減根粒菌(左)および、作出した不和合性回避型N2O削減根粒菌(右)を接種した不和合性遺伝子集積ダイズの根粒形成

エフェクターを作るN2O削減根粒菌の感染は阻止され、根粒はほとんど形成されませんでした(左)。一方、エフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌は多数の根粒を形成しました(右)。

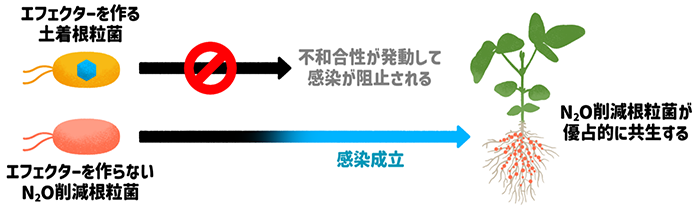

③N2O削減根粒菌が優占して共生するダイズ根粒共生系の開発

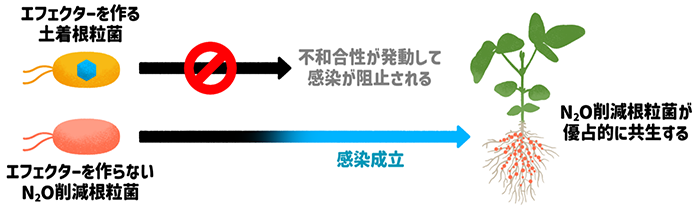

作出した不和合性遺伝子集積ダイズと不和合性回避型N2O削減根粒菌を組み合わせることで、土着根粒菌の感染を阻止し、N2O削減根粒菌が共生する根粒の割合を高めることができました。これにより、N2O削減根粒菌が優占して共生する根粒共生系を開発しました(図5)。

図5土着根粒菌と不和合性回避型N2O削減根粒菌の感染戦略

土着根粒菌の多くはエフェクターを作るため、不和合性遺伝子をもつダイズはそれらの菌の感染を阻止します。一方、エフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌は、ダイズの不和合性遺伝子に認識されることなく感染できるため、N2O削減根粒菌をダイズに優占的に共生させることが可能です。

図5土着根粒菌と不和合性回避型N2O削減根粒菌の感染戦略

土着根粒菌の多くはエフェクターを作るため、不和合性遺伝子をもつダイズはそれらの菌の感染を阻止します。一方、エフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌は、ダイズの不和合性遺伝子に認識されることなく感染できるため、N2O削減根粒菌をダイズに優占的に共生させることが可能です。

土着根粒菌が存在する状況でも、不和合性回避型N2O削減根粒菌が優占してダイズに共生するかを調べるために、NopP6、NopP110およびNopP122エフェクターをもつ3種類の競合根粒菌(Bradyrhizobium japonicum USDA6、Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110およびUSDA122)と不和合性回避型N2O削減根粒菌1種類の合計4菌株を等量で混合し、不和合性遺伝子集積ダイズと不和合性遺伝子をもたないダイズに接種しました。

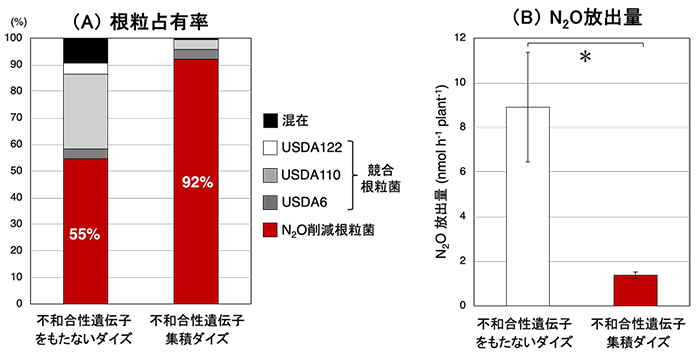

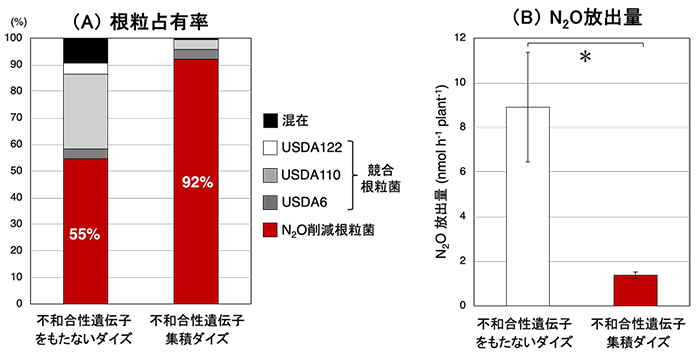

それぞれのダイズに形成された根粒内に共生している根粒菌の種類とその割合(占有率)を調べた結果、不和合性遺伝子をもたないダイズではN2O削減根粒菌の占有率が55%だったのに対し、不和合性遺伝子集積ダイズでは92%まで上昇しました(図6A)。さらに、ダイズの地上部を切断して根粒の老化を促し、根粒を含む土から発生したN2O放出量を測定した結果、不和合性遺伝子集積ダイズでは、不和合性遺伝子をもたないダイズの15%しかN2Oを放出していないことがわかりました(図6B)。

図6N2O削減根粒菌と3種類の競合根粒菌の混合接種条件下での根粒占有率(A)とダイズ地上部切断後のN2O放出量(B)

不和合性遺伝子集積ダイズでは、不和合性遺伝子をもたないダイズと比べて、N2O削減根粒菌の根粒占有率が上昇し(A)、N2O放出量が減少しました(B)。図中のアスタリスクは、N2O放出量の差が統計的に有意であることを示しています。

図6N2O削減根粒菌と3種類の競合根粒菌の混合接種条件下での根粒占有率(A)とダイズ地上部切断後のN2O放出量(B)

不和合性遺伝子集積ダイズでは、不和合性遺伝子をもたないダイズと比べて、N2O削減根粒菌の根粒占有率が上昇し(A)、N2O放出量が減少しました(B)。図中のアスタリスクは、N2O放出量の差が統計的に有意であることを示しています。

④N2O削減根粒菌を利用したダイズほ場からのN2O放出量の削減

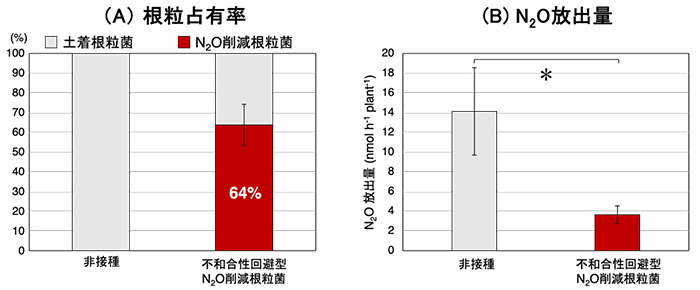

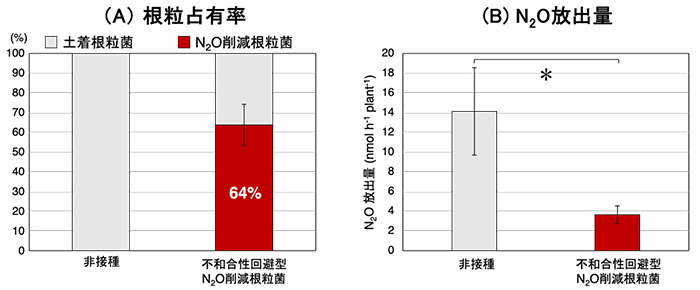

東北大学のほ場(宮城県)において、不和合性遺伝子集積ダイズを栽培し、エフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌の非接種、および、接種試験区において、根粒占有率とN2O放出量を測定しました。

その結果、不和合性回避型N2O削減根粒菌を接種した区では、N2O削減根粒菌の根粒占有率が64%まで上昇しました(図7A)。さらに、ほ場からのN2O放出量は、非接種区の26%程度にまで減少しました(図7B)。これらの結果から不和合性遺伝子集積ダイズとエフェクターを作らない不和合性回避型N2O削減根粒菌を組み合わせることで、N2O削減根粒菌のダイズ根粒占有率を向上させ、ダイズほ場からのN2O放出量削減効果を高められることが明らかになりました。

図7N2O削減根粒菌を接種したほ場における根粒占有率(A)とダイズ地上部切断後のN2O放出量(B)

不和合性回避型N2O削減根粒菌を接種した区では、不和合性遺伝子集積ダイズにおけるN2O削減根粒菌の根粒占有率は64%となり(A)、N2O放出量が減少しました(B)。図中のアスタリスクは、N2O放出量の差が統計的に有意であることを示しています。

図7N2O削減根粒菌を接種したほ場における根粒占有率(A)とダイズ地上部切断後のN2O放出量(B)

不和合性回避型N2O削減根粒菌を接種した区では、不和合性遺伝子集積ダイズにおけるN2O削減根粒菌の根粒占有率は64%となり(A)、N2O放出量が減少しました(B)。図中のアスタリスクは、N2O放出量の差が統計的に有意であることを示しています。

今後の予定・期待

根粒の内部に共生した根粒菌は、大気中の窒素を変換し、植物に栄養源として供給することから、根粒共生は化学肥料の使用量を削減した作物生産の実現に貢献できると考えられます。

さらに、本研究で開発した、N2O分解能力の高い根粒菌をダイズに優占的に共生させるシステムを活用することにより、ダイズほ場からのN2O放出量を削減できることが示されました。

ダイズは世界中で広く栽培されており、需要の増加に伴ってその作付面積も拡大しています。現在我々は実際に食用として栽培されているダイズ品種への不和合性遺伝子集積を進めています。本研究の成果を活用することで、ダイズほ場からのN2O放出量を削減し、地球温暖化の抑制に貢献できると考えています。

用語の解説

- 根粒共生

- ダイズなどのマメ科植物は、土壌細菌である根粒菌との相互作用によって、根に「根粒」とよばれるコブ状の器官を形成します。根粒の中に共生した根粒菌は、大気中の窒素をアンモニアへと変換(窒素固定)し、宿主植物へ窒素栄養として供給します。その代わりに、植物が生産した光合成産物を受け取ります。時間経過とともに根粒は老化し、やがて崩壊して、根粒に含まれる窒素源や根粒菌が土壌中に放出されます。

[概要に戻る]

- 共生不和合性現象

- 特定のダイズ品種が、特定の根粒菌の感染を阻止する現象です。根粒菌は「エフェクター」と呼ばれる分泌タンパク質を作り、ダイズに感染を試みる際に植物の細胞内に分泌します。根粒菌の種類により分泌するエフェクターの種類は異なります。

一方、ダイズでは根粒菌のエフェクターを認識して感染を阻止する「不和合性遺伝子」が複数同定されており、品種によって保有している遺伝子の種類が異なります。

共生不和合性は、特定のエフェクターと不和合性遺伝子の組み合わせによって発動し、ダイズの不和合性遺伝子に認識されるエフェクターを作る根粒菌の感染は阻止されます。

[概要に戻る]

- N2O還元酵素

- N2Oを窒素に分解(還元)する機能をもったタンパク質です。一部の微生物のみがN2O還元酵素を保有しています。

[研究の経緯に戻る]

図1, 2, 3, 5 ; Illustrated by Hiroko Uchida

発表論文

Genetic design of soybean hosts and bradyrhizobial endosymbionts reduces N2O emissions from soybean rhizosphere

Hanna Nishida, Manabu Itakura, Khin Thuzar Win, Feng Li, Kaori Kakizaki, Atsuo Suzuki, Satoshi Ohkubo, Luong Van Duc, Masayuki Sugawara, Koji Takahashi, Matthew Shenton, Sachiko Masuda, Arisa Shibata, Ken Shirasu, Yukiko Fujisawa, Misa Tsubokura, Hiroko Akiyama, Yoshikazu Shimoda, Kiwamu Minamisawa, Haruko Imaizumi-Anraku

Nature Communications (2025) DOI: 10.1038/s41467-025-63223-6. 2025/09/04公開

- <著者情報>

- 農研機構 生物機能利用研究部門

- グループ長 今泉(安楽) 温子

- 研究員 西田 帆那

- 研究員 Khin Thuzar Win

- 上級研究員 下田 宜司

- 契約研究員 藤澤 由紀子

- 農研機構 作物研究部門

- 主任研究員 李鋒

- 作物連携調整役 髙橋 浩司

- 上級研究員 Matthew Shenton

- 農研機構 農業環境研究部門

- 研究員 坪倉 美紗

- グループ長 秋山 博子

- 東北大学大学院生命科学研究科 土壌微生物分野

- 特任教授 南澤 究

- 特任助教 板倉 学

- 特任助教 大久保 智司

- 特任助教 鈴木 敦夫

- 学術研究員 Luong Van Duc

- 学術研究員 柿﨑 芳里

- 帯広畜産大学 生命・食料科学研究部門 食品科学分野

- 准教授 菅原 雅之

- 理化学研究所 環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループ

- グループディレクター 白須 賢

- 研究員 増田 幸子

- テクニカルスタッフⅡ 柴田 ありさ

研究担当者の声

担当研究者の西田(左)と今泉

生物機能利用研究部門 作物生長機構研究領域

グループ長今泉(安楽)温子

「不和合性遺伝子とエフェクターの関係性を考える中で、『優占させたい根粒菌がエフェクターをもっていなければいいのに』と思い付いたのがこの研究の出発点となりました。」

研究員西田 帆那

「我々の研究成果が世界中のダイズほ場で活用され、温暖化問題の解決につながることを期待しています。」