開発の背景と経緯

昭和44年に育成された「カシマムギ」は、実需者から麦茶適性が高く評価されていることから、長く作付が続けられてきています。しかし、「カシマムギ」は、縞萎縮病に弱く、成熟期以降に稈が折れやすいなど栽培面での欠点があることから、近年は作付面積が減少傾向にあり、国産麦茶原料の安定供給を求める実需者の要望に応えられなくなってきています。このため、「カシマムギ」と同様に早生で、麦茶適性を持ちながら、縞萎縮病に強く、稈が折れにくいなど、栽培性が優れて安定した収量が見込める六条大麦の品種育成に取り組んできました。

研究の内容・意義

1.「カシマゴール」の開発経過

「カシマゴール」は、縞萎縮病抵抗性で麦茶適性を備える関東皮78号(のちの「さやかぜ」)」を母、早生の「関東裸77号」を父とする交配組み合わせから育成した六条皮麦の品種です。

平成22年9月に種苗法に基づく品種登録出願を行いました(出願番号:第25218号)。また平成23年3月に農林認定品種となりました(皮麦農林39号)。

2.「カシマゴール」の特徴

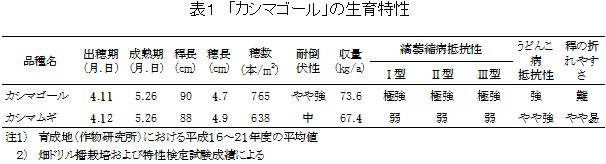

- 「カシマムギ」の作付地帯で大きな問題となっている縞萎縮病に抵抗性を持ち、I・II・III型のいずれのウイルス系統に対しても罹病しません(写真1、表1)。一方、「カシマムギ」はI・II・III型すべてに対して“弱”です。また、うどんこ病に対しても「カシマムギ」より強いです。

- 成熟期以降も稈が折れにくい特性を示します(写真2)。

- 「カシマムギ」と同程度の早生品種で、出穂期、成熟期はほぼ同等です。穂数が多く多収です(表1)。

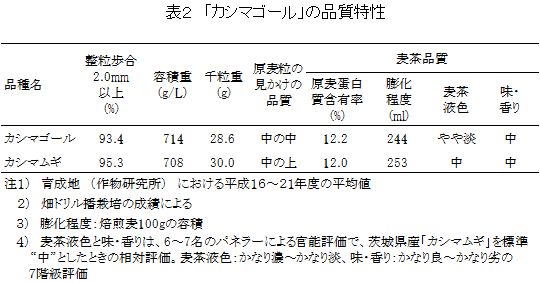

- 「カシマムギ」と比べてやや粒が小さいですが、容積重はやや重いです。麦茶の香りの元になるとされる蛋白質の含有率や麦茶粒の外観、麦茶の味・香りは「カシマムギ」と同程度です(表2、写真3)。

3.「カシマゴール」の名前の由来

これまでの麦茶用の主力品種である「カシマムギ」を連想させる「カシマ」と麦茶用品種のひとつの到達点である「ゴール」を組み合わせ、「カシマムギ」よりもさらに普及することを期待して「カシマゴール」と名付けました。

今後の予定・期待

- 「カシマゴール」は、茨城県において約1,300ha(平成26年産)の普及が見込まれています。

- 栽培適地は、温暖地の平坦地を中心とする地帯です。

用語の解説

縞萎縮病

土壌伝染性のオオムギ縞萎縮ウイルスによって発病し、2~3月頃、葉に黄白色の斑点が現れてかすり状となります。株は萎縮し、激発するとほとんど収穫できなくなります。大麦の播種後に、土壌中のポリミキサ菌によってウイルスが媒介されて感染します。病原ウイルスに汚染された土壌では、何年も病原性が維持されるため、防除が困難な病害です。現在、日本では病原性の異なるI~V型の5つのウイルス系統が確認されており、このうちI~III型が主に問題となっています。

稈(かん)の折れ

稈(麦では茎のことを「稈」と呼びます)が途中で折れる現象で、中折れ(なかおれ)とも呼称されます。主に成熟期以降に発生し、発生がひどいと収穫が難しくなるほか、コンバインによる収穫ロスが多くなります。品種間差があり、「カシマムギ」は発生しやすいです。

カシマムギ

麦茶用の六条皮麦の品種です。関東を中心に約1,800ha程度作付けられています。小粒で粒揃いが良く、麦茶用として高い評価を受けています。縞萎縮病の発生拡大と稈が折れやすい欠点により、近年では生産量が減少傾向にあります。