研究の社会的背景

干ばつは、食料不足をもたらす主要な原因の一つです。国連の予測によると、21世紀半ばには世界人口は90億人に達し、2025年には27億人が深刻な水不足とそれに伴う食料不足に直面するとされています。将来の人口増加と水不足が懸念される中、国際水管理研究所は2025年までに干ばつ地域における作物生産を40%以上増産することが必要であると訴えています。イネの場合、天水田(灌漑施設がなく、雨水のみでイネが栽培される水田)など世界中で干ばつのおそれのある水田面積は2,300万ヘクタールあり(国際イネ研究所、2002)、日本の作付面積158万ヘクタール(農林水産省、2012)のおよそ14倍にもなります。これらの地域では、干ばつによる収穫量の激減が大きな問題であり、米の増産どころか安定生産すら容易ではありません。このような干ばつ地域で米の安定生産を行うためには、干ばつに強いイネの開発が不可欠となります。

研究の経緯

一般に、水田で栽培される「水稲」は、畑作物に比べると根の張り方が浅く、土壌の表面付近の水しか利用できません。そのため、水稲は干ばつによる土壌の乾燥に弱く、すぐに枯れてしまいます。一方で、焼畑や、天水田などの比較的乾燥した土地で栽培される「陸稲(おかぼ)」は、根が深くまで張り、干ばつ時にも土壌深層の水を利用して被害を回避することができます(図1)。しかし、陸稲は一般に低収量で食味もよくないため、世界的に見ても広く栽培されていません。

そこで、根の張りが浅く(浅根)干ばつに弱い水稲品種に、陸稲の深根性に関与する遺伝子を導入することで、干ばつに強いイネを開発することを目標として、熱帯アジアで広く栽培されている、浅根の多収水稲品種「IR64」に深根性を付与する研究に取り組みました。

研究の内容・意義

深根性遺伝子が作物の干ばつへの耐性を高める上で有効であり、干ばつ耐性の付与を目的とする品種改良に利用できることを世界で初めて明らかにしました。

- 遺伝学的な手法により、深根の陸稲(品種名 Kinandang Patong)から深根性に関わる「DRO1遺伝子」を特定しました。この遺伝子の機能を解析した結果、根の先端で働き、重力方向への根の伸長(重力屈性)に関与していることが分かりました。陸稲はDRO1遺伝子が機能して深根性となりますが、IR64ではDRO1遺伝子の一部が欠損しており、その結果、根の重力屈性が低下して、浅根性となっていました。

- DNAマーカー選抜育種により、陸稲のDRO1遺伝子をIR64へ導入しました。干ばつのない通常の状態の畑で栽培すると、DRO1遺伝子を導入したIR64は、IR64より2倍以上根が深く張ることが分かりました(図2)。

- 南米・コロンビアにある国際熱帯農業研究センター(CIAT)において、干ばつを再現した畑でDRO1遺伝子を導入したIR64と元品種のIR64を栽培し、両品種の収量を比較しました(図3)。中程度の干ばつ条件では、IR64の収量は通常の畑で栽培した場合の半分に減少しますが、DRO1遺伝子を導入したIR64では、通常時と同程度の収量が保たれました。さらに厳しい干ばつ条件では、IR64はほとんど収穫できませんでしたが、DRO1遺伝子を導入したIR64では、通常時の30%程度の収量が得られました。一方、通常の畑で栽培した場合の収量は、両品種でほぼ同じでした。

- 遺伝子組換えイネによる解析の結果から、DRO1遺伝子の根端での働きを強めると、働きの強さに応じて根がより深くなり、逆にDRO1遺伝子の働きを弱めると、根が浅くなることがわかりました。このように、DRO1遺伝子の働く強さをコントロールすることで、イネの根を浅根から深根に、深根から浅根に自由に変えることが可能になりました。

今後の予定・期待

国際イネ研究所(フィリピン)と共同で、DRO1遺伝子を導入したIR64のアジアにおける普及をめざし、干ばつが問題となっているアジアの天水田で実際に評価する計画を進めています。現在、国際イネ研究所において本品種の予備試験が行われています。さらに、ラテンアメリカ稲へのDRO1遺伝子の導入及び評価をCIATと進めることも計画しています。

また、深根性の改良は、単に乾燥耐性を強化するだけでなく、例えば、国内のイネ品種の耐倒伏性や登熟性の改善にも寄与することが期待されています。

今回、トウモロコシやソルガム、オオムギなどの他の作物にもDRO1遺伝子によく似た遺伝子が存在することが明らかになりました。世界各地で発生する干ばつ被害に対し、こうした遺伝子を活用した耐干ばつ性新品種を開発することにより、トウモロコシのような畑作物の安定生産にも貢献できると期待しています。

発表論文

Uga Y, Sugimoto K, Ogawa S, Rane J, Ishitani M, Hara N, Kitomi Y, Inukai Y, Ono K, Kanno N, Inoue H, Takehisa H, Motoyama R, Nagamura Y, Wu J, Matsumoto T, Takai T, Okuno K, Yano M (2013) Control of root system architecture by DEEPER ROOTING 1 increases rice yield under drought conditions. Nature Genetics DOI: 10.1038/ng.2725

用語の解説

1)重力屈性: 植物の芽や根が重力に対して決まった方向に伸びる性質のこと。芽は重力に対して反対方向に伸びようとするのに対して、根の先端は重力と同じ方向に伸びようとします。これは、植物が土壌中にある水を獲得するのに必要な性質です。

2)DNAマーカー選抜育種: イネの品種間には、DNAの塩基配列に少しずつ違いがあります。この違いを目印(マーカー)とすることで、交雑育種で得られた数多くの個体の中から目的の遺伝子を持つ個体を選抜することができます。この方法を用いて行う育種をDNAマーカー選抜育種といいます。従来の交配育種と比較し、品種開発期間を短縮できるメリットがあります。

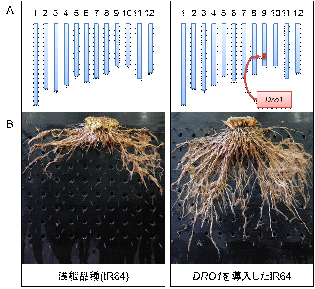

図1 根の伸長方向と乾燥耐性との関係(イメージ図)

浅根品種と深根品種ともに、根の長さが同じだと仮定します。

雨が降らないで土壌表面が乾燥してくると、浅根品種は土壌深層の水に根が届かず、枯死してしまいます。一方、深根品種は深層の水を吸収することができるので、枯死を回避することができます。

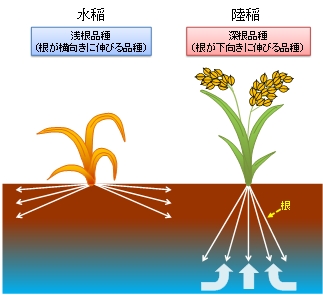

図2 DRO1遺伝子導入による根への影響

DRO1遺伝子は、12本ある染色体の9番目にあります。この遺伝子を交配により浅根品種に導入すると、根の長さは変わらず、根の伸びる方向だけが下向きになりました。A:イネの染色体イメージ図、B:土壌中の根の分布状態。

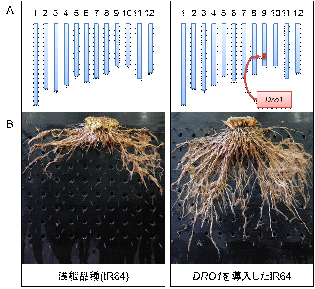

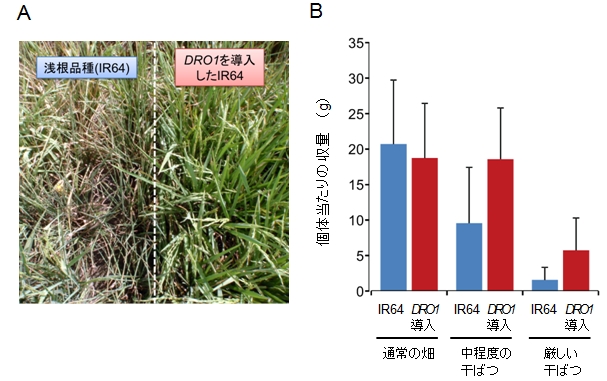

図3 浅根品種へのDRO1遺伝子導入による乾燥耐性の効果

(A) 厳しい干ばつ条件で育てた時の様子。浅根品種(IR64)は枯れている個体もありますが、DRO1遺伝子を導入したイネは枯れずに穂が出ています。

(B)干ばつ条件で育てた際の収量の比較。

![]()