新品種育成の背景と経緯

食料自給率の向上と食料の安定供給を実現するためには、水田の有効利用が重要であり、飼料用稲の作付けは土地利用効率を上げる有効な方策の一つです。これまで、いくつかの飼料用稲品種が育成されてきました。中でも平成17年に育成された稲発酵粗飼料用品種「リーフスター」は、地上部収量が多いのに加えて、消化しやすい茎葉の割合が高いことから、品質の良い稲発酵粗飼料原料として利用されています。しかし、「リーフスター」は極晩生であるため栽培地域が限定されるのに加えて、主要な食用品種である「コシヒカリ」より早く飼料稲の収穫を終えたいという飼料稲生産農家の強い要望がありました。そこで、茎葉が多収で、品質の良い稲発酵粗飼料となり、「コシヒカリ」より早く収穫が可能な稲発酵粗飼料用品種の育成を進めました。

「たちはやて」の特徴

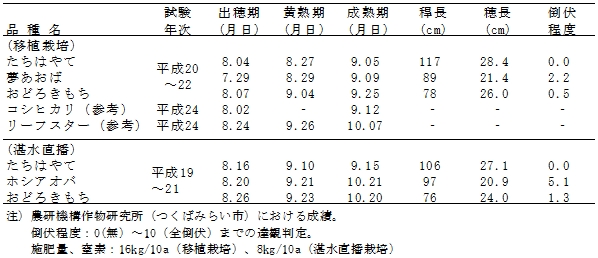

- 「たちはやて」の育成地(茨城県つくばみらい市)における出穂期は「コシヒカリ」より2日遅いものの、稲発酵粗飼料としての収穫適期である黄熟期2)は「コシヒカリ」の成熟期よりも約2週間早く、「コシヒカリ」の前に収穫を終えることが可能です(表1)。

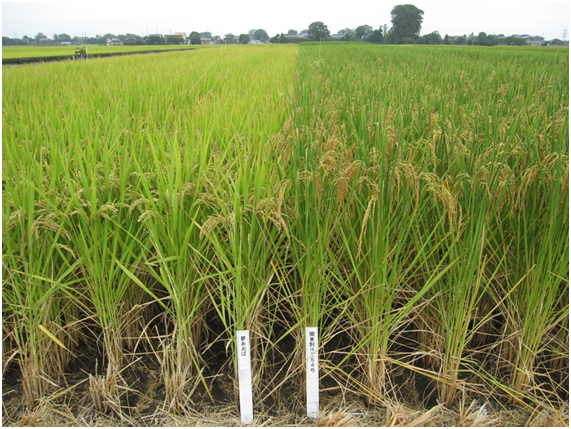

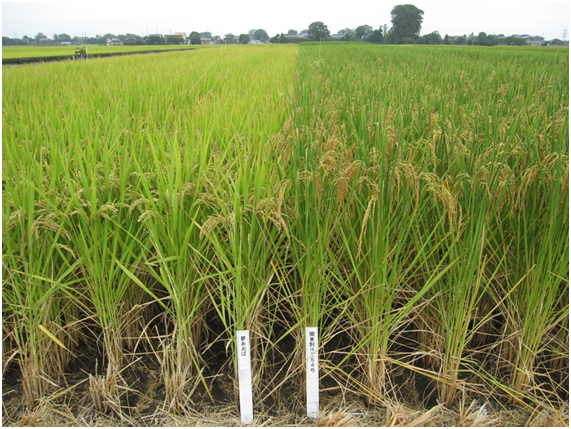

- 「たちはやて」は117cmと極長稈で、茎葉部分の多い草型です(表1、写真1、写真2)。

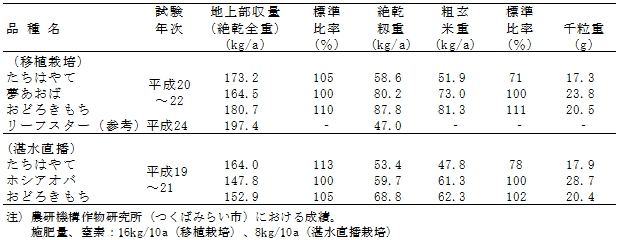

- 育成地での移植栽培における「たちはやて」の地上部収量(絶乾全重)は、同熟期の飼料用品種である「夢あおば」より5%多収です(表2)。

- 低コスト生産が期待できる湛水直播栽培での地上部収量は中生熟期の飼料用品種「ホシアオバ」よりも13%多収です(表2)。稈質が強いことから倒伏しにくく、直播栽培に適します(表1)。

- 「たちはやて」は、地上部収量が高いのに加え、牛が消化しにくい籾の割合が低く、消化されやすい茎葉の割合が高いため、品質の良い稲発酵粗飼料になります(表2、図1)。

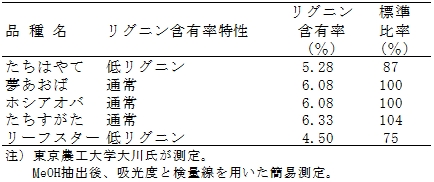

- 茎葉の難消化性成分であるリグニン3)の含有率が、通常の品種よりも低いのが特徴です(表3)。

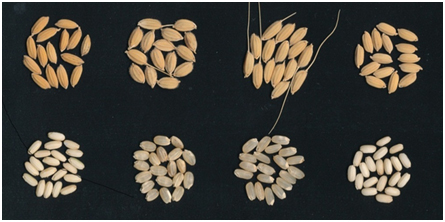

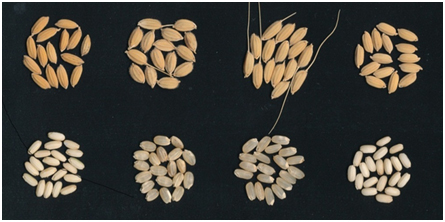

- 「たちはやて」はもち品種です。玄米の粒形は細長く、主食用米および食用のもち米と識別性があります(写真3)。

- 栽培適地は、関東以西の地域です。

栽培上の留意点

- 白葉枯病に弱いため、常発地での栽培は避ける必要があります。

- 登熟が早く進み、収穫適期である黄熟期の期間が他の飼料用品種よりも短いため、計画的に収穫を進める必要があります。

品種の名前の由来

登熟が早いことと草型が直立して耐倒伏性が強いことから命名しました。

今後の予定・期待

数年後には関東以西を中心に、数十haでの栽培が見込まれています。

用語の説明

1)稲発酵粗飼料:

稲の子実が完熟する前に、籾と茎葉を一体的に収穫し、ラップフィルムで密封し、嫌気的条件のもとで発酵させた貯蔵飼料です。近年、水田の有効活用と飼料自給率の向上の両方を進める飼料生産として注目されています。

2)黄熟期:

出穂後、全籾の半数が登熟し黄化した稲の生育時期です。品質の良い稲発酵粗飼料には最も適した収穫時期です。

3) リグニン:

植物の木化に関わる繊維質の化合物で、家畜には消化できない成分です。

表1.生育特性

表2.収量特性(成熟期)

図1.地上部収量における籾と茎葉の割合

注)農研機構作物研究所(つくばみらい市)における移植栽培での成績。

施肥量、窒素:16kg/10a

表3.茎葉のリグニン含有率

写真1. 「たちはやて」の草姿

( 左から 「たちはやて」、「夢あおば」、「たちすがた」 )

写真2. 「たちはやて」の圃場での草姿

(左:「夢あおば」、右:「たちはやて」)

写真3. 「たちはやて」の籾および玄米

( 左から 「たちはやて」、「夢あおば」、「たちすがた」、「おどろきもち」 )