研究の社会的背景

肥料価格の高騰や環境負荷の少ない持続可能な農業の実現のため、栽培管理技術の改良とあわせて、低施肥栽培に適した画期的な品種育成が求められています。品種改良の対象形質のひとつとして、根における肥料吸収効率の改善が挙げられます。特に土中に遍在する肥料を効率的に獲得できる根系が重要です。しかし、現代品種の中で、低施肥栽培に適した根系を持った品種はほとんど知られていません。そこで、在来品種や野生種などの未利用遺伝資源から低施肥栽培でも生育が良好な品種・系統を見出して根系との関係性を明らかにし、現代品種の改良に活用することが有効と考えられます。

一般的な根系の計測では土から根を掘り起こし、洗い出す必要があります。しかし、洗い出しにより土中の根の立体的な形を崩してしまい、正確な形態情報は得られません。また、洗い出しに多大な労力がかかり、育種の現場では根系の選抜は困難でした。そこで、根系の優れた品種育成のためには、土の中の根系を短期間で詳細かつ大量に計測できる技術が必要でした。

研究の経緯

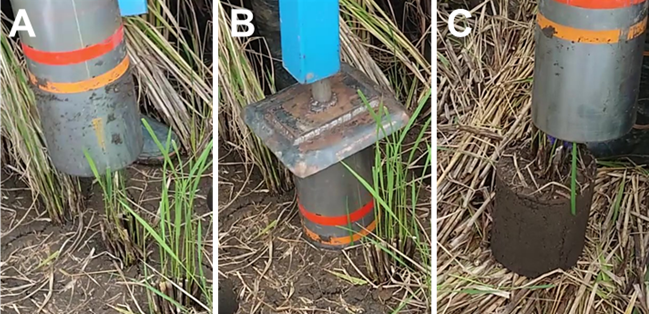

従来、イネの根系を観察する一般的な方法として、円筒形の筒を地面に打ち込んで根ごと土壌を収集し(図1 )、深さ別に土壌を分割して各土層に含まれる根を洗い出して定量化していました。例えば、収集した土壌を上下に2分割すると、根が浅い品種は浅い層の根の割合が、根が深い品種は深い層の根の割合が多くなります。しかし、この方法では根系の微細な違いが分からず、また1個体を定量化するために最大1日ほど労力がかかる非効率的な方法でした。

これまでに農研機構では、X線CTを用いて、人工培土を充てんしたポットで栽培したイネの根系を可視化する技術を開発してきました(https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/135606.html )。この技術を水田で栽培したイネの根系評価に応用できれば上記の問題を解決できると考えました。しかし、水田の土は人工培土と異なりひび割れやわらなどの残渣が存在し、そのままではこの技術を応用できません。そこで、X線CT画像の中から根のみを抽出する画像処理法を新たに確立することができれば、水田から収集した土壌中の根系も可視化できるのではないかとの発想に至りました。

図1 水田からの根の収集 イネの登熟後、地上部を刈り取り円筒形の収集器具を被せます(A)。収集器具を地面に打ち込みます(B)。収集器具を地面から引き抜いて、根を土壌ごと収集します(C)。Teramoto and Uga (2024) Plant J. doi:10.1111/tpj.17171 より引用。

研究の内容・意義

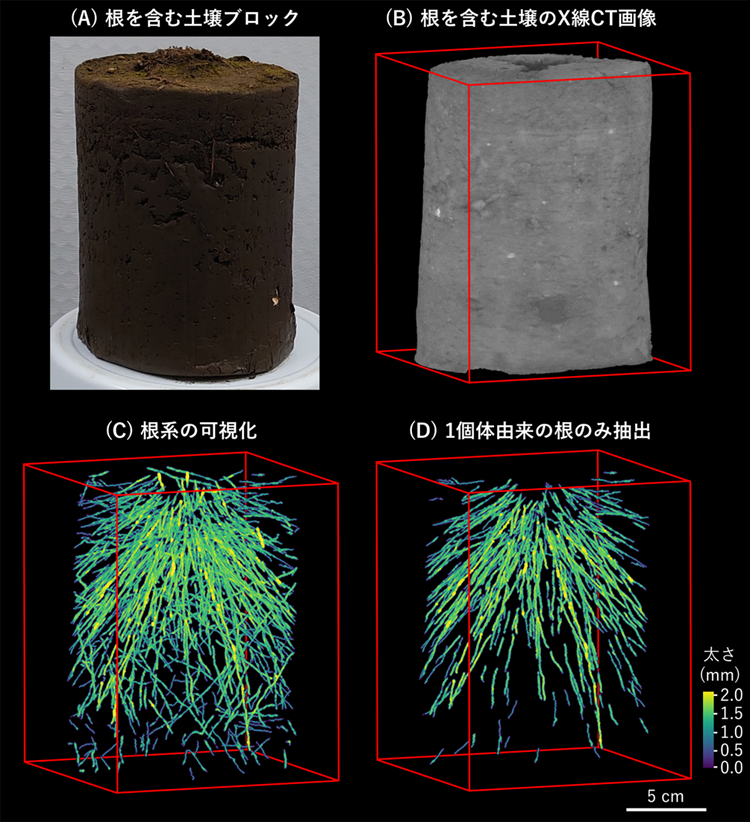

水田からイネの株を含む土壌ブロックを採取し(図2A )、X線CTで撮影して(図2B )、イネの根のみを抽出する画像処理法を確立しました。本画像処理手法を用いることで、土壌ブロックのX線CT画像から根の情報のみを立体的に抽出し土壌中の根系を可視化できました(図2C )。

水田では複数の個体の根が土中で交差していますが、可視化された画像から根の生える方向を立体的に算出することにより、1個体に由来する根だけに絞り込む計算法を開発しました(図2D )。これにより個体単位での根系を評価することが可能になりました。

本手法では画像処理は自動的に行われるため、土壌ブロックの収集からX線CTの撮影までにかかる時間は1個体あたり約10分でした。従来の根を洗って評価する手法では、500個体の品種や育成系統の根系を評価する場合、約500人日(1人日は1個体あたり1人の作業者で1日程度かかるという意味)かかることになりますが、本技術を用いることで500個体の評価が約10人日の労力で可能となり、従来法と比較して大幅な時間短縮となりました。本手法により肥料吸収効率と根系との関係性などが明らかになれば、様々な品種から低施肥栽培に適した根系を持つ品種の選抜が可能になると考えられます。

図2 X線CTを用いた土中の根系の可視化 水田から収集した土壌の塊(土壌ブロック)(A)とX線CTで撮影した画像(B)および画像処理フィルタで根の情報を抽出し根系を可視化した画像(C)と根の伸びる立体的な方向をもとに1個体由来の根のみを抽出した画像(D)。用いたイネ品種は「たちはるか」です。根の太さを色で示しています。太さは画像上で計測した値で実測値ではありません。

今後の予定・期待

本手法により、水田で栽培したイネの根系を短時間で立体的に評価することが可能となりました。従来難しいとされていた根系による選抜が可能となり、農研機構は肥料の利用効率が高い品種の育成への応用を進め、低施肥栽培による持続可能な農業の実現に貢献します。また、本手法を用いることで、根系に関する品種育成に有用なDNAマーカー1) の開発が進むと考えられます。根は土の中にあるため、根系に着目した品種育成はこれまでは困難でしたが、DNAマーカーの開発により簡便に根系に改良を施した品種の育成を推進できます。ただし、本手法は粘土質の水田土壌中の根の可視化を可能にしたものであり、現時点ではイネ以外の畑作物には応用できません。本技術を畑土壌に利用するためには新たな技術開発が必要です。

用語の解説

DNAマーカー

遺伝子のDNA配列の違いに基づいて設計され、特定の遺伝子が品種に存在するか調べることができます。苗等の幼植物からDNAを調製し、半日程度で多数の検体について遺伝子の有無を判別できます。[今後の予定・期待へ戻る]

発表論文

S. Teramoto and Y. Uga Detection of quantitative trait loci for rice root systems grown in paddies based on nondestructive phenotyping using X-ray computed tomography (2024) Plant J. https://doi.org/10.1111/tpj.17171