新品種育成の背景・経緯

気温はリンゴの果実品質を左右する重要な要因です。中でも、高温は果実の肥大や減酸を促進する一方、着色の遅延・阻害や果肉軟化を引き起こします。地球温暖化に伴う気温上昇はリンゴ栽培にも深刻な悪影響を及ぼしており、赤色品種では着色不良が問題になっています。さらに、気温の高い時期に果実が成熟する「つがる」等早生の品種では、収穫適期を迎える頃になると果肉が軟化し過ぎ、消費者の嗜好に合わず商品性が低下するほか、日持ち性も悪くなります。東北地方南部以南の温暖な産地では、このような問題の発生頻度が高まっており、早急に対策を講じることが求められています。

そこで、農研機構では、高温条件下でも着色しやすいだけでなく、収穫適期まで樹上においても果肉が軟化しにくく、収穫後の日持ちにも優れる、良食味のリンゴ早生品種を育成しました。

新品種「紅みのり」の特徴

- 1981年に「つがる」と「ガラ」を交雑して育成しました。

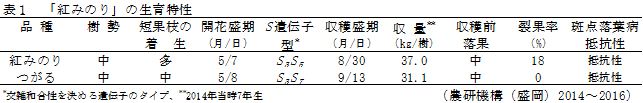

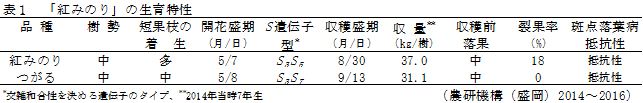

- 育成地(岩手県盛岡市)における果実の成熟期は、早生の主力品種である「つがる」よりも2週間程度早い8月下旬となります(表1)。

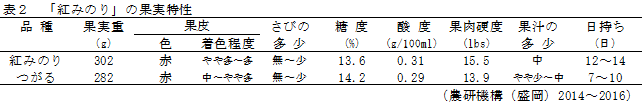

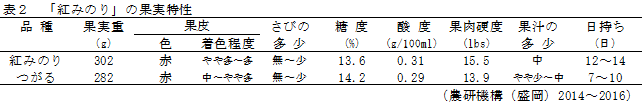

- 果実の重さは300g程度で「つがる」と同程度です。果皮は赤色で、さび1)の発生は少なく、外観が良好です(表2、写真1、写真2)。

- 糖度は13~14%前後、酸度は0.3g/100ml程度であり、甘味と酸味のバランスが良く、食味良好です。果肉の硬さは15~16ポンドで早生品種としては硬く、適期に収穫した果実で比較すると、「つがる」よりも5日程度日持ちが優れます(表2)。

その他の栽培特性および栽培上の注意点

- 栽培適地は北海道から北陸・東海地方にかけてのリンゴ産地です。

- 樹勢は中程度で短果枝が多く着生します。開花期は「つがる」とほぼ同時期です。「つがる」などの主要品種とは交雑和合性2)です(表1)

- 若木の頃から安定して結実し、収量は「つがる」と同等かやや多くなります。

- 収穫前落果(後期落果)の発生程度は、「つがる」と同じく中程度で(表1)、落果防止剤の散布が必要です。裂果3)が18%程度発生します(表1)。裂果の発生は生育が旺盛な場合に助長されますので、樹勢を適正に維持できるよう、肥培管理等に注意する必要があります。

- 斑点落葉病4)には抵抗性ですが(表1)、黒星病5)には罹病性のため、主要品種と同等の防除が必要となります。

品種の名前の由来

「紅」は果皮が赤く着色する特徴を示し、「みのり」は果実がたわわに実っている様子を表しています。

今後の予定・期待

果実成熟期の気温が上昇しても、安定して良好な果皮着色と果実品質が見込めることから、リンゴ生産者の経営安定に貢献するものと期待されます。特に、早生品種「つがる」の品質低下が問題となっている東北地方南部以南のリンゴ産地を中心に普及が見込まれます。

苗木入手先に関するお問い合わせ先

農研機構果樹茶業研究部門 企画管理部 企画連携室

研究・品種についてのお問い合わせ(メールフォーム)

利用許諾契約に関するお問い合わせ先

農研機構本部 連携広報部 知的財産課 種苗チーム

研究・品種についてのお問い合わせ(メールフォーム)

用語の解説

1) さび

リンゴ果実の果皮が鉄さび状のざらついた状態になることをさびと呼びます。通常、果皮はワックス物質を含むクチクラ層で保護されていますが、この層に微細な亀裂が生じると、その修復のために褐色のコルク状物質が生成されます。このコルク状物質が外観上目立つ状態がさびとなります。

2) 交雑和合性

ある品種に異なる品種の花粉を受粉したときに、受精し、種子が形成される性質を交雑和合性と呼びます。通常、リンゴは同じ品種間で受粉すると結実しません。また異なる品種間であっても、交雑和合性を決める遺伝子のタイプが両品種間でまったく同じ場合は結実しません。交雑和合性を決める遺伝子のタイプが品種間で異なる場合のみ、結実して種子が形成されます。そこで、リンゴ栽培では、結実を確保するために、交雑和合性のある異品種を近くに植える必要があります。

3) 裂果

果皮や果肉に亀裂を生じること及びこのような亀裂を生じた果実を裂果と呼びます。リンゴの主要品種である「ふじ」などでは果梗に付いた軸の付け根直下に亀裂が生じることがあり、つる割れと呼ばれることもあります。

4) 斑点落葉病

糸状菌(かび)を病原とするリンゴの重要病害です。主に葉に発生し、多発すると早期落葉を引き起こし、収量や果実品質を低下させます。

5)黒星病

糸状菌(かび)を病原とするリンゴの重要病害です。主に果実や葉に発生し、多発すると裂果や落果を引き起こし、収量や果実品質を低下させます。

参考図

写真1「紅みのり」の結実状況

写真2「紅みのり」の果実

紅みのり

紅みのり