プレスリリース - 各産地での気候変動適応計画の策定に活用できます -

ポイント

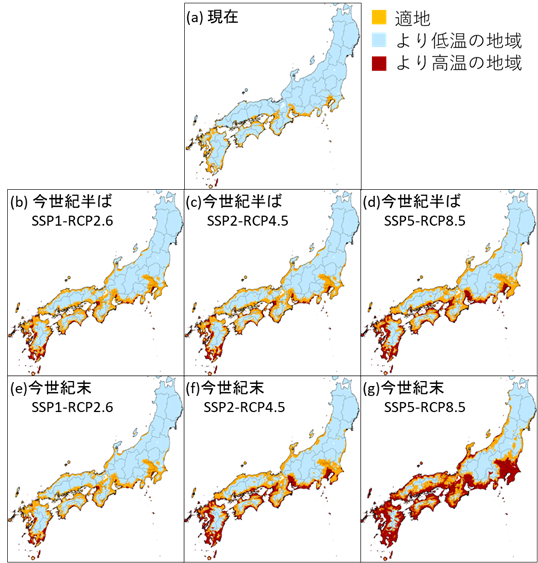

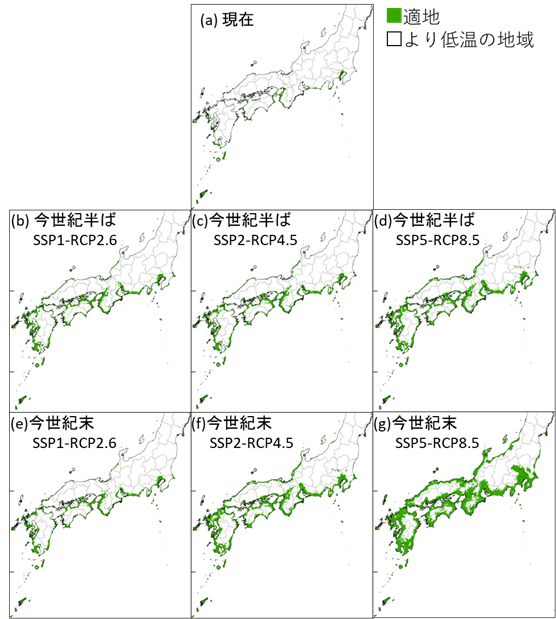

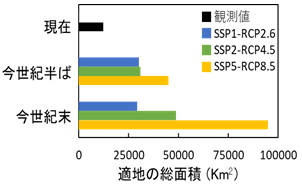

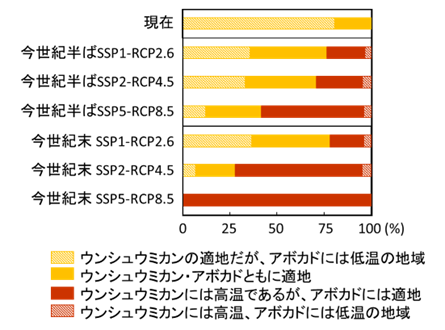

温暖化の影響が大きく、適地移動が懸念されるミカンについて、長期的な生産計画策定のための詳細な栽培適地予測マップを開発しました。一方、温暖化により栽培適地の拡大が期待される亜熱帯果樹のうち、アボカドの適地予測を初めて行いました。現在のミカン産地における今後のミカン生産の継続は、地球規模での温室効果ガス排出量に大きく依存することや、アボカド適地は今世紀半ばには現在の2.5倍以上に拡大すること等を明らかにしました。

概要

全国で生産できる水稲等と比べ、果樹は気候への適応性が低く、北日本等のリンゴ、西南暖地のウンシュウミカン(以下ミカン)など主産地に地域性が見られます。このため、温暖化の進行に伴い、現在の産地が栽培に適さなくなる可能性があり、大きな問題となりかねません。とりわけミカンの適温域は年平均気温15~18° Cと3° Cの幅しかないため、わずか1° Cの気温上昇でも大きな影響を受けます。実際にミカン産地では、日焼けや浮皮などの高温障害1) が多く報告されています。栽植後、数十年間同じ樹で生産を継続することが多いことから、産地ごとに将来の気候変化に合わせた長期的な生産計画の検討が必要です。

これまでにもミカンの栽培適地の予測研究は行われてきましたが、地域ごとの気温を細かく予測できていませんでした。また、今後の気温上昇は、温室効果ガス排出量に左右されるため、それが適地移動の予測にどの程度幅が見込まれるかは不明でした。

一方、被害対策だけでなく、気候変動がもたらす機会を活かすことも重要です。現在、アボカド等の亜熱帯果樹の栽培適地は南西諸島や伊豆・小笠原諸島など島しょ部が中心ですが、今後、本州などに大きく広がる可能性があります。

ミカンの日焼け(左)、わが国のアボカドの

そこで農研機構は、今世紀半ばおよび今世紀末におけるミカンとアボカドの適地移動を予測し、個々の産地レベルで適地分布を確認できる詳細なマップを開発しました。また、予測結果を分析し、(1)ミカンの適地は徐々に北上するが、適地よりも高温となる地域の多くはアボカドの適地となるため、ミカンからより温暖な気候を好む他のカンキツへの転換だけでなく、アボカドへの転換も適応策のひとつとなり得ること、(2)現在のミカン産地の存続に地球規模の温室効果ガス排出量削減が大きく影響すること、(3)アボカドについては、今世紀半ばには、本州等の沿岸部の一部が栽培適地となり、適地面積は現在の2.5倍以上に拡大することが示されました。

ウンシュウミカン・アボカドの適地移動予測マップhttps://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/167282.html

関連情報

予算:環境研究総合推進費(S-18)JPMEERF20S11806、JSPS科研費23K05233

問い合わせ先

研究推進責任者 :

農研機構 果樹茶業研究部門 所長 井原 史雄

研究担当 者 :

同 果樹生産研究領域 果樹スマート生産グループ主任研究員 杉浦 俊彦

広報担当 者 :

同 研究推進部研究推進室 果樹連携調整役 藤野 賢治

詳細情報

栽培適地マップ開発の社会的背景

温暖化の主産地に対する影響(ミカン)° C(15~18° C)の幅の中でほとんどが生産されています。このため、たとえ1° Cの気温上昇であっても生産に悪影響を及ぼす可能性があり、実際に主産地においても、日焼けや浮皮といった高温障害の発生が多数、報告されています。このまま温暖化が進行すれば、将来、栽培適地が移動することが予想され、現在の産地が栽培に適さなくなる可能性も否定できません。また、果樹は栽植しても最初の数年間は収穫物が得られないため、栽植後、数十年間同じ樹で生産を継続することが一般的で、ミカンもその例外ではありません。そのため、今後のさらなる温暖化の進行に備え、気候変動への適応策を含む長期的な生産計画を産地ごとに検討する必要があります。将来の適地分布を示すマップは、計画策定の基礎資料とすることができます。

温暖化がもたらす機会の活用法の模索(アボカド)

研究の経緯

農研機構では、気温の観点から見たミカンの適地移動予測について、今世紀半ばまでの全国マップを約20年前(2004年)に公表しておりますが、10kmメッシュ単位でなされた大まかな予測であり、各産地単位の詳細な計画検討に用いることができません。また、今後の気候変動の程度は、温室効果ガス排出量に大きく依存するため、排出量ごとの予測結果を取り入れた計画を立案する必要もありますが、従来のマップはそれにも対応できていませんでした。一方、アボカドについては、現在の適地やその将来の変化の研究に取り組まれていませんでした。

研究の内容・意義

本研究では、気温からミカンおよびアボカドの高温障害や寒害が発生するリスク、得られる果実の品質、実際の産地との整合性等を反映した栽培適地を推定可能なモデルを新たに作成するとともに、現在(今世紀始め、1990~2009年)、今世紀半ば(2040~2059年)、今世紀末(2080~2099年)における推定気温2) を用いたシミュレーションを行い、ミカン(図1 )およびアボカド(図2 )の適地予測マップを開発しました。

将来の気温は、IPCC第6次評価報告書で採用された5つのシナリオのうち、温室効果ガス排出が非常に多い(SSP5- RCP8.5)、中程度(SSP2- RCP4.5)、少ない(SSP1- RCP2.6)シナリオを用いてそれぞれのマップを作成しました。このマップは、1kmメッシュ単位で将来の適地が示されており、拡大するとより詳細な状況がわかるため(図3 )、産地の栽培計画や自治体の適応計画策定の根拠とすることが可能です。温室効果ガス排出による予測の幅も確認できます。また、結果の分析により、次の①~③に示す新しい知見が得られました。

①ミカン適地の北上

図1 ミカンの適地移動

②アボカド適地の拡大 図1a )の多くの部分がアボカド適地となると予測されました。予測されたアボカド適地は、今世紀末には、温室効果ガス排出が中程度以上のシナリオ(図2f、g)において、さらに拡大しました。アボカドに適する場所の総面積は、現在と比較して、今世紀半ばには 2.5~3.7倍、今世紀末には 2.4~7.7 倍となりました(図4 )。以上よりアボカドの適地は今後、確実に拡大し、本州などでもアボカド生産を可能にする条件が、徐々に整っていくことが示されました。

図2 アボカドの適地移動

③現在のミカン栽培適地の今後

図3「図1a」の拡大図(静岡県付近)

図4 アボカド適地面積の変化

図5 現在のミカン適地の温室効果ガス排出シナリオごとの経時的変化。現在のミカン適地面積を100%とする。

今後の予定・期待

温暖化が進行した場合、対策を講じなければ果樹生産は大きな打撃を受けますが、各産地において、樹種転換等の有効な適応策を実施すれば、現在の各樹種の生産量を維持するだけでなく、今回示したように、今まで生産してこなかった樹種の生産につなげることも可能です。ただし、樹種転換は他の適応策と比べハードルは高く、特に亜熱帯果樹を国内で安定的に生産するには、時間をかけて生産技術を開発していく必要があります。一方、ミカンのように従来から栽培されている果樹については、国内に栽培技術に関する知見は蓄積されています。しかし、多くの果樹産地には、それぞれの産地ブランドがあり、樹種転換のためには、新規ブランドの確立等、生産だけでなく流通・販売方法の開発・整備も必要です。以上から、樹種転換にあたっては、個別の生産者では対応が難しいと考えられ、今回開発したような詳細なマップを用いて、産地単位で将来の生産計画を考える必要があります。また、自治体によっては、「気候変動適応法」に基づく「地域気候変動適応計画」を策定する際に、適地予測マップを活用するケースもあると考えられます。今回はアボカドを取り上げましたが、他の樹種の適地予測マップや、より近未来の適地予測技術の開発など、樹種転換に関連する技術の開発を農研機構において継続していく予定です。

用語の解説

高温障害

日焼けは、果皮が黄色や褐色に変色して商品価値がなくなる障害で、果実肥大期以降の気温が高いと発生リスクが高まります。浮皮は、果皮と果肉が分離する現象で、輸送中に果皮が破損しやすくなるため、市場価値が低下するものですが、開花前や果実成熟期の気温が高いと発生リスクが高まります。そのほかの高温障害として、着色不良などが発生することがあります。

浮皮(左)、右は健全果

[概要へ戻る]

推定気温

今世紀半ばと今世紀末の気温は、国立環境研究所が開発した「CMIP6をベースにしたCDFDM手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ(NIES2020)」(石崎, 2021)のうち、1つの全球気候モデル(MRI-ESM2-0)による3つのシナリオ(SSP1-RCP2.6、SSP2-RCP4.5、SSP5-RCP8.5)の値を使用しました。また、現在の気温(観測値)は農研機構が開発した「メッシュ農業気象デ-タ」の値を使用しました。現在に対する気温の上昇量はメッシュごとに異なりますが、全メッシュの上昇量を平均すると、SSP1-RCP2.6、SSP2-RCP4.5、SSP5-RCP8.5はそれぞれ、1.6、1.8、2.3° C(今世紀半ば)あるいは1.4、2.6、4.3° C(今世紀末)でした。[研究の内容・意義に戻る]

発表論文

Sugiura, T., H. Sugiura, S. Konno, T. Date, T. Yoshimatsu, and K. Kisaki. 2024. Assessing the expansion of suitable locations for avocado cultivation due to climate change in Japan and its suitability as a substitute for satsuma mandarins. Journal of Agricultural Meteorology. 80:111-117.