プレスリリース

羊のフンから新規の好熱細菌を発見!

- キシランを分解、未利用バイオマスの利用促進へ期待 -

ポイント

- 植物性繊維の構成成分の一つであるキシランを70°C以上の温度条件下で分解でき、新科に分類される嫌気性好熱細菌を羊のフンから単離。

- キシランが含まれている稲ワラなどの未利用バイオマスの利用促進への応用が期待。

概要

- 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。) 畜産草地研究所【所長 松本光人】は、ジョージア大学と共同で、稲ワラなどに含まれるヘミセルロースの成分であるキシランを分解し、70°C以上の温度でも増殖する新しい好熱細菌を羊のフンから発見しました。増殖速度が最大となる温度が65°C以上である高度好熱嫌気性細菌が畜フンから単離されたのは、世界で初めてです。

- この新しい細菌をカルディコプロバクター・オーシマイ(Caldicoprobacter oshimai )と命名しました。本細菌は既知の細菌と比較して進化的に非常に離れていたため、国際原核生物分類命名委員会に種より二つ上位の分類階級である新科(「種」の上位分類が「属」、「属」の上位分類が「科」)として認定されました。

- 本細菌の分解反応により、キシランはキシロースに分解され、バイオ燃料(バイオエタノール)などの原料としての利用可能性が広がることから、稲ワラ等の未利用バイオマスの利用促進に向けて、その応用が期待されます。また、本細菌は新しい遺伝資源として利用可能です。

予算

基盤研究費

詳細情報

研究の経緯

近年の地球温暖化や環境破壊に対する懸念から、化石燃料に依存しない自然エネルギーの活用が注目されています。その中で稲ワラなど農業廃棄物系バイオマスから生産可能なバイオ燃料にも大きな期待が寄せられています。しかし、これらの廃棄物系バイオマスの主成分は分解が難しい繊維であることから、その利用が進んでいない状況にあります。そのため、低コストで繊維を分解できる細菌・酵素の探索が世界的に行われています。農研機構畜産草地研究所では、これまで家畜フン中に新規の繊維分解細菌が存在していることを明らかにしてきました。今回は、この研究をさらに発展させ、羊のフンからキシランを分解する新たな細菌を発見・単離することに成功しました。

研究の内容・意義

- 細菌株の単離、キシラン分解と増殖条件

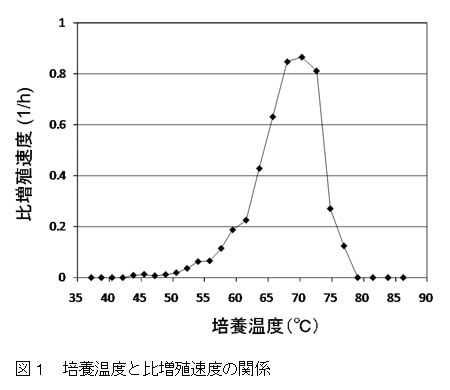

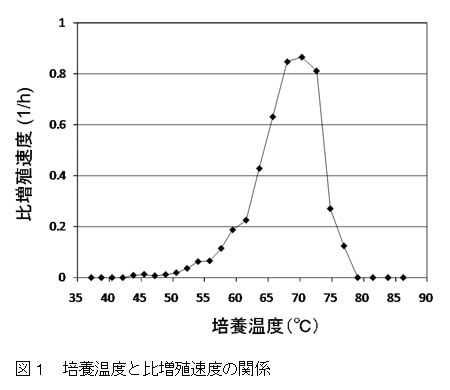

キシランを含む培地に羊フンを接種し、74°Cの無酸素(嫌気)条件で培養を行いました。その結果、キシランを分解する新規細菌が単離されました。この新規細菌はキシランを炭素源かつエネルギー源として増殖し、様々な種類のキシラン(ブナや樺の木由来など)を、バイオ燃料(バイオエタノール)などの原料として利用可能なキシロースに分解できます。この細菌は、無酸素条件下、44-77°C(至適70°C)の温度(図1)、pH5.9-8.6(至適7.2)で増殖可能です。牛フンなどで至適増殖温度が45-60°Cの中度好熱嫌気性細菌が存在していることはよく知られていますが、至適増殖温度が65°C以上の高度好熱嫌気性細菌が畜フンから単離されたのは、世界で初めてです。

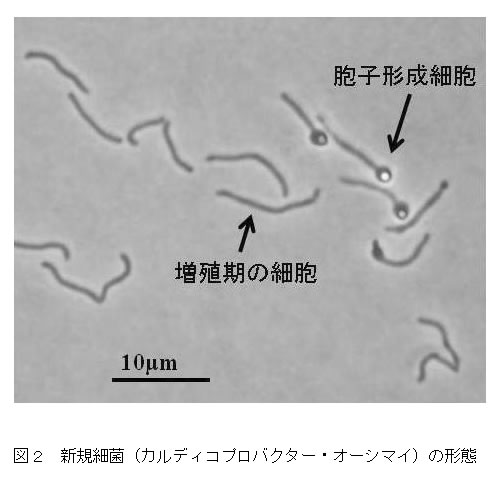

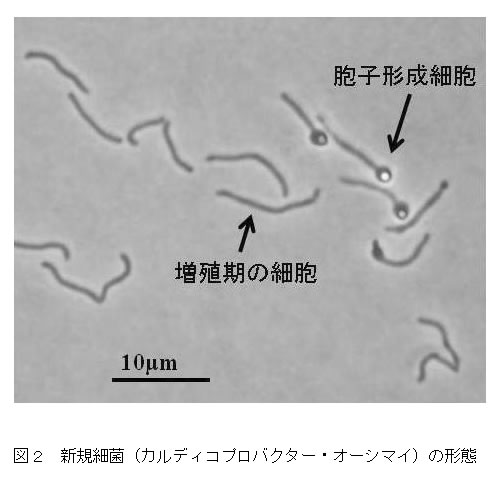

- 形態

図2の写真は新規細菌の形態を示す光学顕微鏡像です。長さ4-14μm、直径0.4-0.5μmの桿体で、細胞壁は一重膜でグラム染色陽性細菌であり、運動性はありません。細胞増殖後の死滅期には、細胞の先端が膨張して、その中に胞子を形成します。

- 系統分類

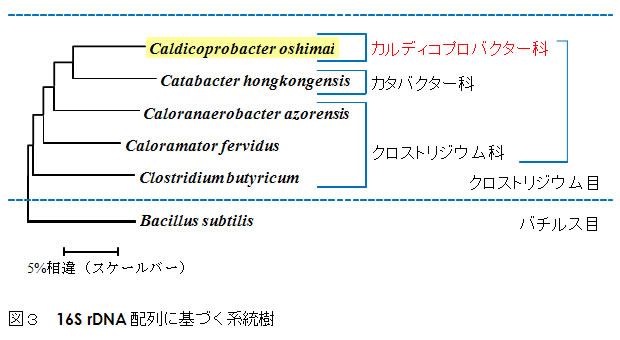

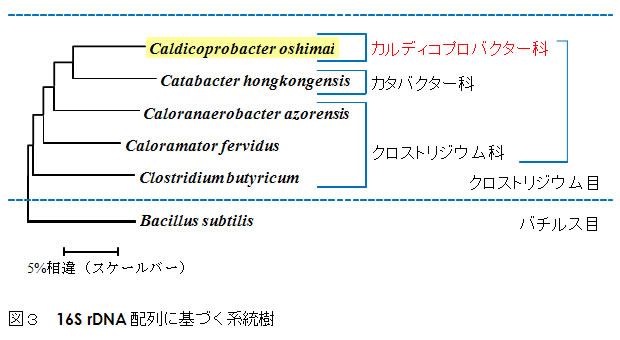

近年、細菌の分類は、全ての細菌が共通に持っているDNA配列の一つである16S rDNA配列に基づいて行われており、近縁種との類似性が97%以下の場合、新種であると考えられています。新規細菌の16SrDNA配列を解析したところ、最も進化的に近い細菌はカタバクター・ホンコンジェンシス(Catabacter hongkongensis )

であり(図3)、その類似性はわずか85%でした。新規細菌はクロストリジウム目(科より一つ上位の分類)に属しますが、その中のどの科にも属さないことが判明しました。したがって、この細菌はクロストリジウム目に属する新しい科であると結論され、その新規細菌名をカルディコプロバクター・オーシマイ、新科名をカルディコプロバクター科と命名しました。

本細菌は、好熱細菌研究の世界的第一人者である大島泰郎先生(共和加工株式会社 環境微生物研究所 所長、東京工業大学名誉教授、東京薬科大学名誉教授)に因み命名されました。本細菌株はアメリカの細胞バンクATCCとドイツの細胞バンクDSMZに寄託され、非営利目的で利用可能です(菌株番号:BAA-1711、DMS 21659)。

今後の予定・期待

本細菌により、キシランはキシロースへと分解され、バイオ燃料(バイオエタノール)などの原料として利用可能になります。本細菌によるキシランの分解反応は、高温条件で迅速に進む可能性があり、稲ワラ等の未利用バイオマスのバイオ燃料としての利用促進に向けて、その応用が期待されます。また、本細菌のゲノムには独自の特性を持つ耐熱性キシラン分解酵素などの新規遺伝子が存在する可能性があり、新しい遺伝資源としても期待されます。

用語の解説

- バイオマス

- 生物の量を表す言葉で、生物が作り出す全ての有機物を示します。最近では資源・エネルギーを作る原料としての意味で用いられることが多く、稲ワラや木材、食品残渣、家畜排せつ物などもバイオマスに当てはまります。

- ヘミセルロース

- 植物の繊維を構成する3要素(セルロース、ヘミセルロース、リグニン)の一つで、セルロースとリグニンに結合した形で存在しています。キシロースなどの様々な糖が複雑に連なった構造で、稲ワラや牧草など様々な植物に存在しています。

- キシラン

- 主にキシロース(炭素数5の糖の一種)が直鎖状に結合してできており、ヘミセルロースの主要成分です。

- 好熱細菌

- 一般に至適増殖温度が45°C以上の細菌で、好気性と嫌気性(酸素があると増殖できない性質)に分類されます。さらに好熱細菌は、中度好熱(至適増殖温度が45°C以上)、高度好熱(65°C以上)、超好熱(85°C

以上)に分類されることもあります。カルディコプロバクター・オーシマイは、嫌気性で至適増殖温度が70°Cなので、高度好熱嫌気性細菌に分類されます。

- 至適増殖温度

- 細菌の増殖速度が最大となる培養温度のことです。

- 16S rDNA配列

- リボソームRNAをコードする遺伝子配列の一つ。全ての細菌がその遺伝子を持つため、配列の違いを比較することで細菌種間の進化的な関係を推測することができます。

- 系統樹

- 生物間の進化的な近縁関係や、分かれた道筋を示す図です。図3の場合では、2つの種を結ぶ横線の往復の長さが種関の相違の程度(横線が長ければ長い程、類似性が低い)を示しており、縦線の長さには意味は含まれておりません。図中のスケールバーは、2つの種間の16S rDNA配列が5%異なった場合の長さを示しています。