開発の社会的背景と研究の経緯

2005年に策定された国の食料・農業・農村基本計画では、2015年までに飼料自給率を35%にまで高めることを目標としており、これまで飼料原料を輸入穀物に依存してきた養豚も例外でなく、自給飼料資源を活用することが求められています。

また、精肉としての豚肉の消費量が多いわが国では、国産豚肉の高品質化が求められるようになりました。2005年現在で銘柄豚と呼ばれる事例が255件に上ったのはその証左です。

国産の飼料資源で高品質の豚肉を生産するならば、硬く粘りのある脂肪を生産できるカンショが候補になります。しかし、通常の食用カンショでは、コストが高すぎて飼料として活用するのは現実的とは言えません。

以上の観点から、コスト面で有利な未利用カンショを活用し、高品質の豚肉を生産する技術を開発しました。

研究の内容・意義

- 飼料の調整と給与

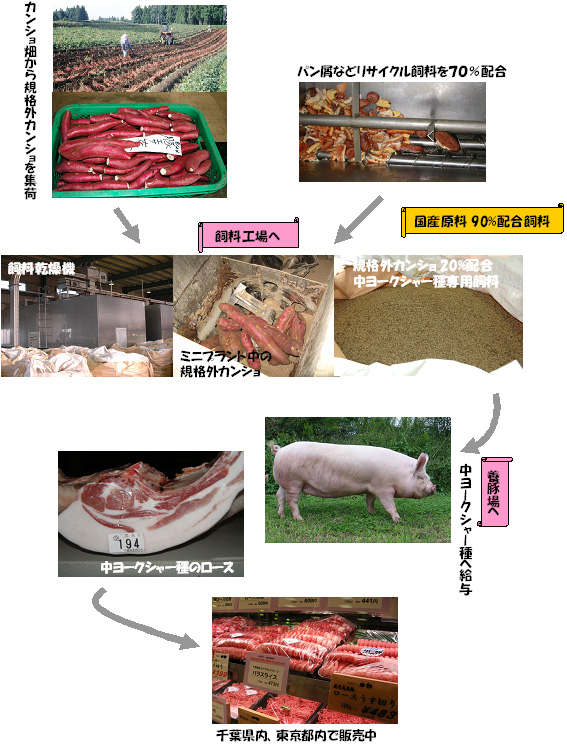

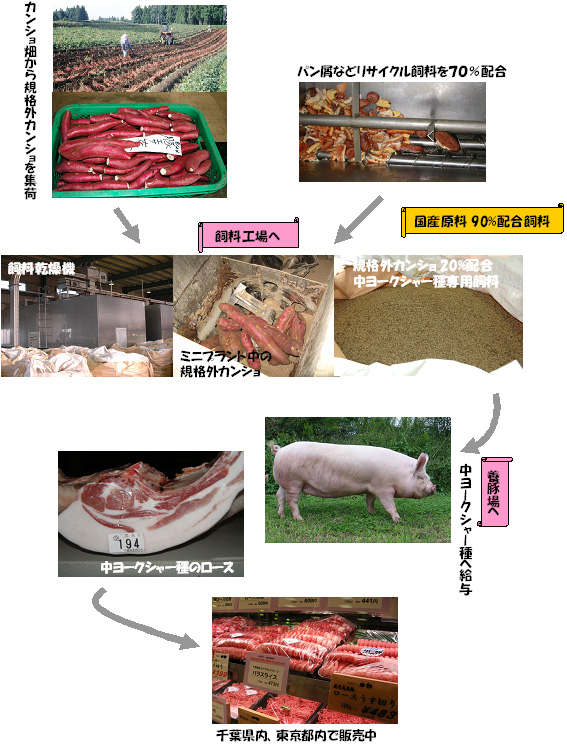

「規格外カンショ」の給与のケースをもとに、全体の概略を図1に示しました。

「規格外カンショ」や「カンショ残さ」を集荷して乾燥後、「規格外カンショ」は20%、「カンショ残さ」は10%の配合割合で、肥育豚用飼料を配合します。この際、豚の飼料における第1制限アミノ酸であるリジンの濃度が、日本飼養標準・豚に示される要求量の70%程度になるように調製します。「規格外カンショ」を配合した飼料を給与して「ダイヤモンドポーク」を生産、「カンショ残さ」を配合した飼料を給与して「ひごさかえ肥皇」を生産しました。

- 豚肉の特性

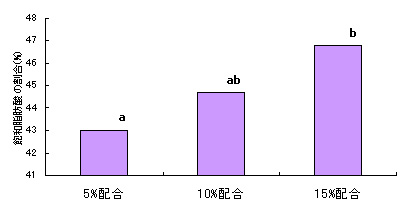

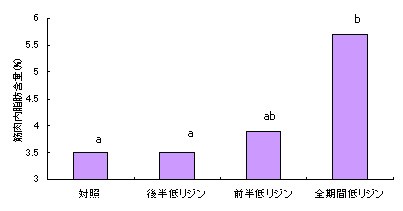

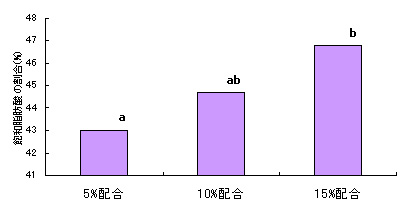

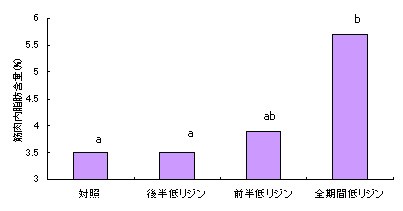

「規格外カンショ」および「カンショ残さ」を給与することにより、豚肉の脂肪は多価不飽和脂肪酸であるリノール酸の割合が低くなります。 「規格外カンショ」の給与では、飽和脂肪酸の割合が高くなり(図2)、脂肪の融点も高くなります。このように、カンショ給与の利点を活かし、硬くて粘りがある良質の脂肪ができます。さらに、リジン濃度も調整しているので脂肪交雑を有する豚肉になります(図3)。

図1 カンショ畑から精肉店へ

図2 規格外カンショの配合割合が皮下脂肪の飽和脂肪酸含量に及ぼす影響

異なるアルファベット間に統計的な有意差有り(P<0.05)

図3 カンショ残さを配合した低リジン飼料給与によるロースの筋肉内脂肪含量増加

異なるアルファベット間に統計的な有意差有り(P<0.05)

今後の予定・期待

「規格外カンショ」を配合した飼料については、中ヨークシャー種用にとどまらず、通常のLWD3元交雑種用の飼料の製造販売も予定されており、本課題の成果の波及効果として期待されます。

用語解説

リジン

栄養学的不可欠アミノ酸の1つ。飼料のタンパク質含量を下げると、最初に要求量を下回るアミノ酸(あるいは最も不足しているアミノ酸)を、第1制限アミノ酸と呼ぶが、豚の飼料の場合は、リジンが第1制限アミノ酸となっていることが多い。

脂肪交雑

筋肉内脂肪が細かく多量に分散して大理石のような模様を呈するものを脂肪交雑という。霜降りあるいはサシともいう。脂肪交雑のある豚肉は、軟らかく、水分保持力が高く、風味がよい良質な豚肉として、国内外で注目を集めている。東京都が開発したTOKYO-Xは、脂肪交雑のある美味しい豚肉として有名。

中(ちゅう)ヨークシャー種

英国ヨークシャー地方原産の中型白色豚。顔面はしゃくれ、耳は中等大で直立している。胴体の長さと比べて胴回りが大きく、ずんどうの印象を受ける。四肢は比較的短い。わが国では1960年代ごろまで全飼養頭数の90%を占めていたが、生産性が高い大型品種が主流を占めるようになり、現在は希少品種。

ダイヤモンドポーク

乾燥させた千葉県産サツマイモを20%混合した統一指定飼料を肥育後期に60日以上給与した中ヨークシャー種。出荷体重は概ね100~120kg。

熊本県の郷土菓子「いきなり団子」

輪切りにした生のサツマイモを小麦粉を練って平たく伸ばした生地(団子)で覆い隠す様に包んでいき、蒸かしてそのまま食べる菓子である。名称の由来は短時間で作れると言う意味と、生の芋を調理する「生き成り」(いきなり)と言う語句の意味が重なっていると言われる。また、熊本の方言である「いきなり」の意味から、「簡単に作れる団子」の意ともされている。

ひごさかえ肥皇

熊本県農業研究センターが開発したランドレース種「ヒゴサカエ302」を活用し、くまもとブランド豚肉推進協議会に所属する養豚生産者によって生産された豚肉。麦類等を10%以上配合した仕上げ飼料を60日間以上与えられている。

日本飼養標準・豚

飼養標準では、家畜や家禽の利用目的に応じて、飼料として給与すべき栄養素の量(養分要求量)と飼料中の含量とバランス、養分要求量に影響する諸要因、実際の飼料給与上注意すべき事項等について体系化して示している。飼養環境、飼養家畜の品種、飼料原料、畜産物に対する国民の嗜好が、各国でそれぞれ異なっているので、先進各国でそれぞれの飼養標準がまとめられている。わが国で該当するのは農研機構が編纂作業を担当している日本飼養標準であり、豚に関するものが「日本飼養標準・豚(2005年版)」(入手に関する問い合わせ先:社団法人 中央畜産会)である。

飽和脂肪酸

2重結合などの不飽和結合を持たない脂肪酸。豚では、炭素数16のパルミチン酸、炭素数18のステアリン酸が多量に存在している。体脂肪に含まれる飽和脂肪酸の割合が高くなると、融点が高くなり、硬くねばりのある脂肪になる。

多価不飽和脂肪酸

2重結合などの不飽和結合を2個以上持つ脂肪酸。豚の脂肪組織では、炭素数18で2重結合が2つのリノール酸、炭素数18で2重結合が3つのα-リノレン酸が比較的多く存在する。同じ炭素数の飽和脂肪酸よりも融点が低い。また不飽和結合の数が多くなると融点が低くなる。したがって、リノール酸の割合が高い体脂肪は、融点が低い。また、融点が低い体脂肪は軟らかくなり、過度に軟らかい場合は軟脂となり、豚枝肉の評価が悪くなる。

LWD3元交雑種

雑種強勢(第一代目の雑種が、大きさ・強健性・多産性などで、両親よりも優れること)を利用し、生産を効率的に行うために3品種を用いて交雑することを3元交雑という。豚では、繁殖能力の高い雌系品種であるランドレース種(L)の雌に、同じく雌系品種の大ヨークシャー種(W)の雄を交配して作成した一代雑種母豚に、産肉能力の高い雄系品種のデュロック種(D)を交配した肉豚のことをいう。