開発の社会的背景と研究の経緯

平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、東北・関東地方を中心とする広い範囲の農地に放射性セシウムが沈着しました。畜産物中の放射性セシウム濃度を抑制するため、土壌から飼料作物への放射性セシウムの移行低減技術の開発が重要な課題となっています。

稲発酵粗飼料用稲は、南東北~北関東の6県では、約5,000haで栽培されています(平成24年)。関係する県が実施した24年産稲発酵粗飼料の放射性セシウムのモニタリング調査では、飼料の暫定許容値100 Bq/kg(水分80%換算)を超えたのは460点のうち1点のみであり、稲発酵粗飼料は、放射性セシウム汚染の影響を受けにくいことが期待されています。しかしながら、収穫時の土壌混入により放射性セシウム濃度が上昇することが懸念されており、土壌混入のリスクを低減する収穫方法の検討が必要です。そこで、今後も放射性セシウム濃度の低い稲発酵粗飼料を生産するため、収穫方法が、収穫物である稲発酵粗飼料用稲の放射性セシウム濃度に及ぼす影響を明らかにしました。

成果の内容・意義

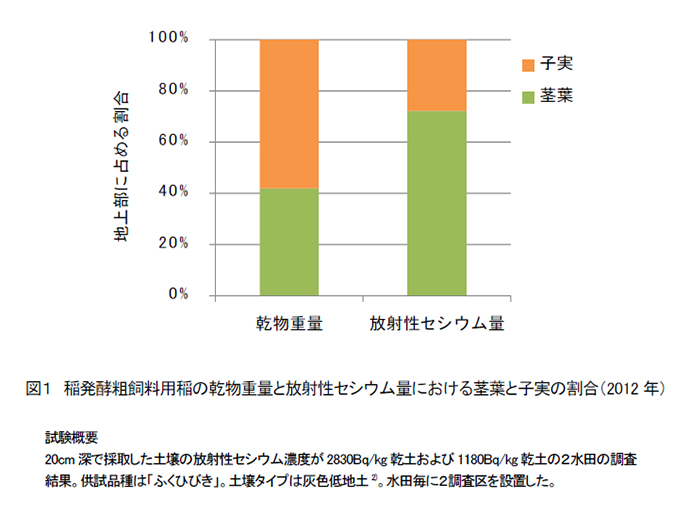

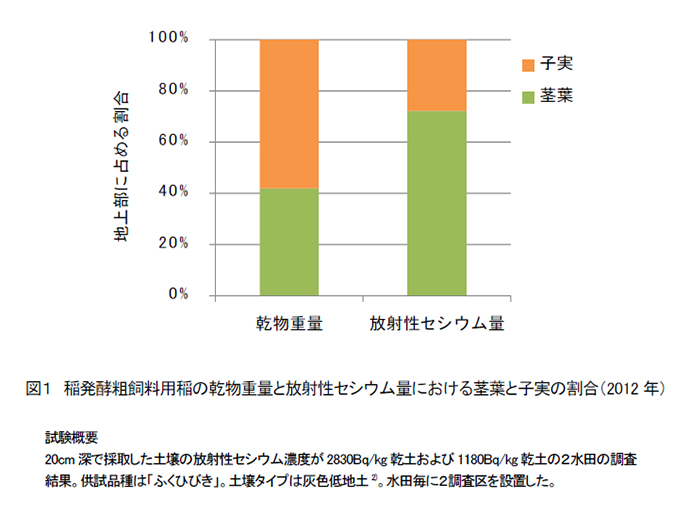

- 水田土壌表面から10cmの高さで収穫した稲発酵粗飼料用稲では、茎葉が地上部全体の乾物重量のうち40%程度を占めていますが、ここに放射性セシウムの70%以上が含まれていました(図1)。このことから稲発酵粗飼料用稲では、放射性セシウムは茎葉に多く蓄積されると考えられます。

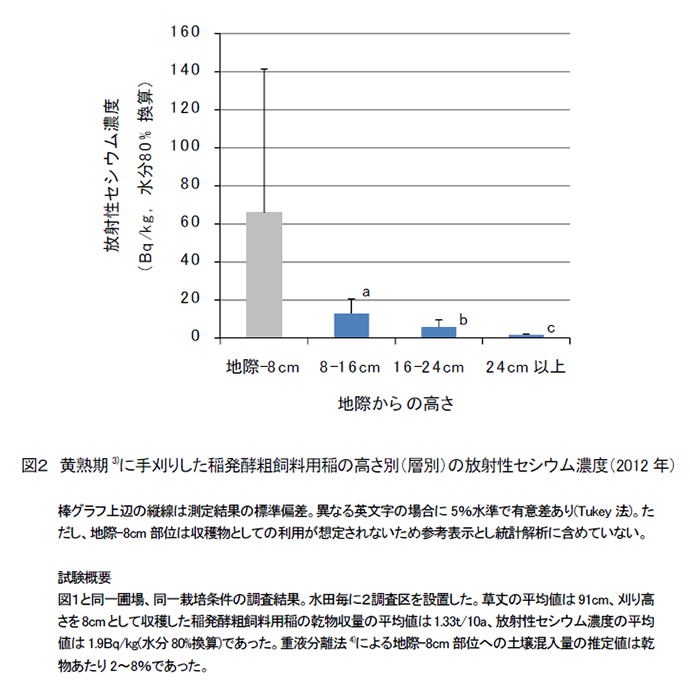

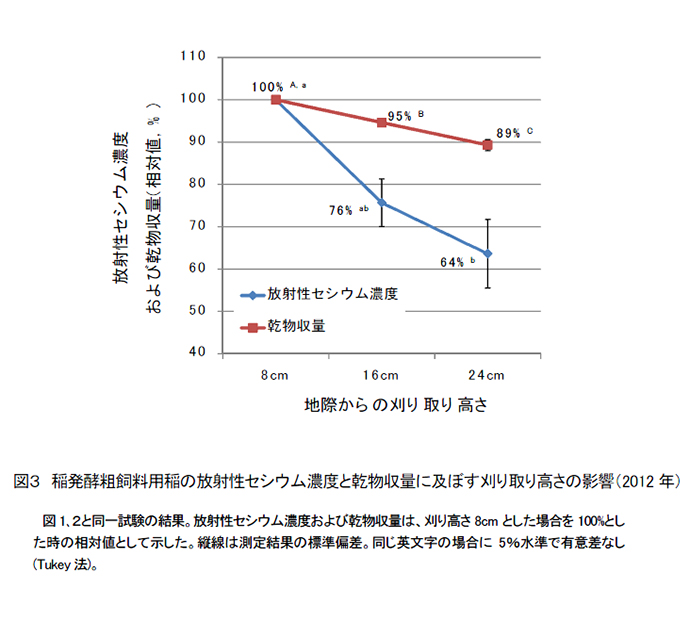

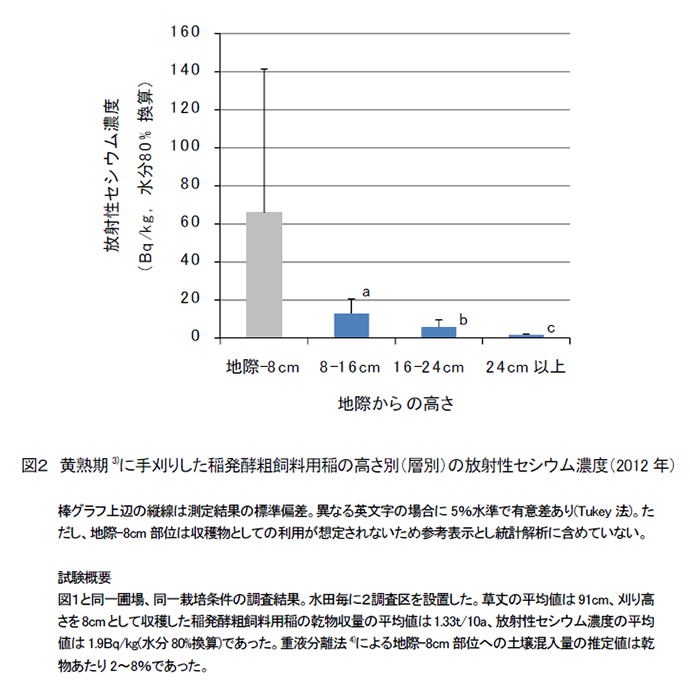

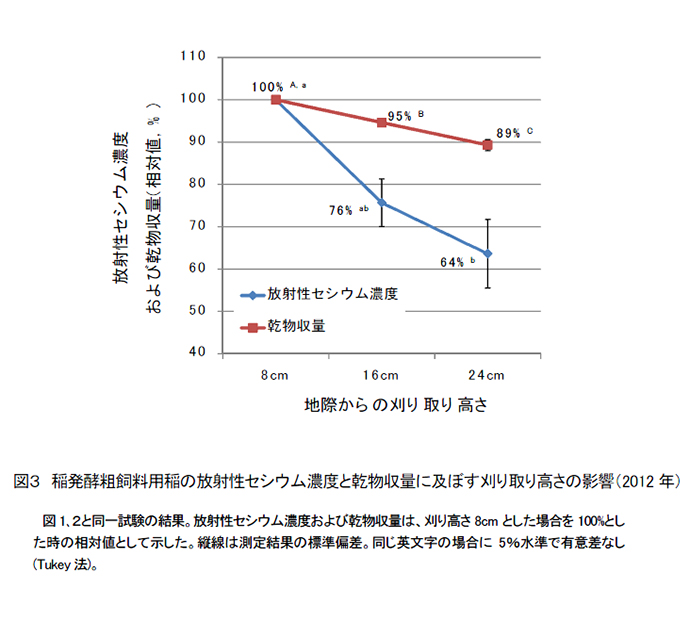

- さらに、稲発酵粗飼料用稲の地上部の放射性セシウム濃度は、土壌表面に近い株元ほど高いことがわかりました(図2)。そのため、刈り取り高さを8、16、24cmと段階的に高く設定すると、放射性セシウム濃度は、8cmの場合を100%として16cmで76%、24cmで64%と減少します。一方、乾物収量は、8cm高くする毎に5%程度しか低下しません(図3)。

- 以上のことから、稲発酵粗飼料の放射性セシウム抑制対策が必要な場合には、刈り取り高さを高く設定し、水田の土壌表面に近い茎葉部分を刈り残すことが有効です。実際の機械収穫では、表面の土壌が柔らかい場所での機械の沈み込みや土壌表面の凹凸の影響も受けるため、15cm程度以上の刈り高さとすることにより、稲発酵粗飼料への収穫時の土壌混入をより確実に防止することが可能となります。また、収穫後は、残された茎葉部分を速やかに土壌にすき込み、分解を促進させることで、翌年の作業をスムーズに進めることかできます。

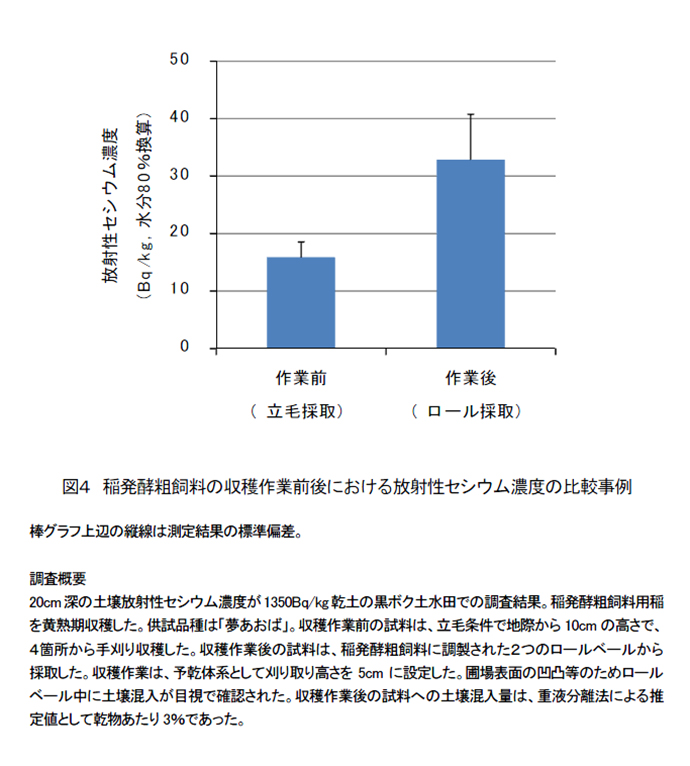

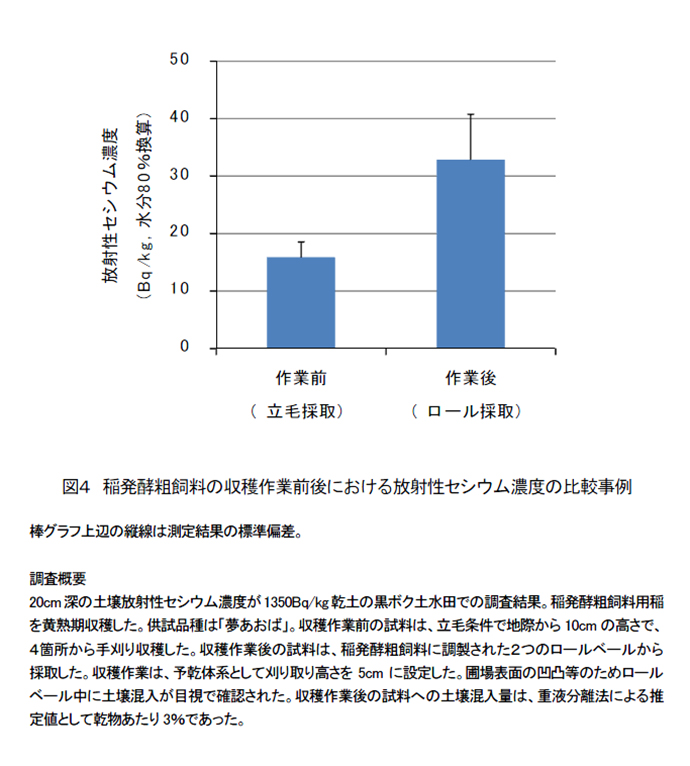

- 収穫作業時に作業機によって引き抜かれた稲株や水田の凹凸のために土壌が混入した稲発酵粗飼料では、収穫作業前よりも作業後の放射性セシウム濃度が高くなることが確認されています(図4)。放射性セシウム濃度の低い稲発酵粗飼料を生産するためには、高刈りの他、倒伏防止、水田表面の乾燥に配慮する水管理、収穫物をブルーシート上に載せることなど、土壌を混入させない注意が必要です。また、収穫時の土壌混入を避けることは、稲発酵粗飼料の発酵品質を高めるためにも重要です。

今後の予定・期待

本研究成果により、稲発酵粗飼料の放射性セシウム濃度をより一層低減させることが可能となることから、汚染地域において稲発酵粗飼料を生産、利用する耕種および畜産農家での活用が期待され、耕畜連携による自給飼料利用の促進と畜産経営の安定化に貢献できます。

用語の解説

1) 稲発酵粗飼料:

稲の子実(籾)と茎葉を同時に収穫、密封して、発酵させることにより貯蔵を可能とした飼料のこと。水田の有効活用と飼料自給率の向上に貢献できる飼料生産であり、施策的な支援もあり、栽培面積が急激に増加している。

2) 灰色低地土:

我が国の水田でよく見られる土壌。低地にあり、土色が灰色である。

3) 黄熟期:

稲発酵粗飼料用稲の収穫適期。イネが出穂してから30日頃に黄熟期となる。

4) 重液分離法:

比重の比較的大きなポリタングステン酸ナトリウム溶液などを用いて、土壌と作物体等を密度の差によって分離する手法。