開発の社会的背景

公共牧場などの牧草地の多くは中山間地に立地し、ニホンジカ(以下、シカ)を始めとする野生動物の生息地に囲まれています。そのため、こうした牧草地の多くでシカによる牧草の食害が発生し、生産活動を阻害する大きな要因となっています。しかし、シカによる食害の程度は、牧草地の面積が広大であることなどから、これまでほとんど把握されてきませんでした。また、食害を防ぐためには電気柵等の設置が有効ですが、多くの牧場では設置面積が大きくなり、費用対効果が判然としないため、電気柵の導入に踏み切れない傾向にありました。

研究の経緯

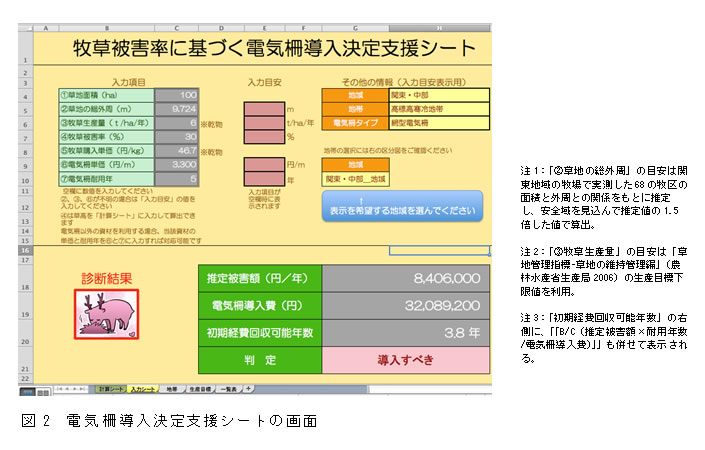

従来、シカによる牧草食害量の測定には、被害を受けていない牧草収量(刈り取った牧草を乾燥させた重量で評価)と被害を受けた牧草収量とを比較する必要があり、手間のかかる作業でした。本方法では、牧草収量を簡便かつ定量的に評価する方法として、草高の測定による方法を用いました。また、被害を受けていない牧草収量は、シカによる牧草の食害を防ぐ小型の簡易ケージを設置することで安価に測定することとしました。さらに、面倒な計算作業はすべてパソコンに任せ、ユーザーの作業が数値の入力だけで済むエクセルシートを作成しました。

研究の内容・意義

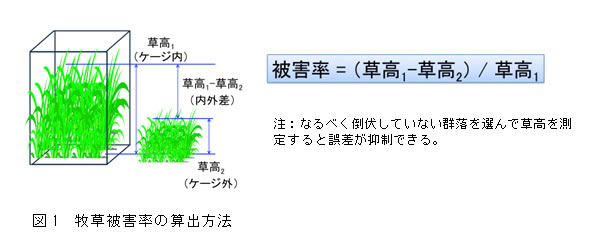

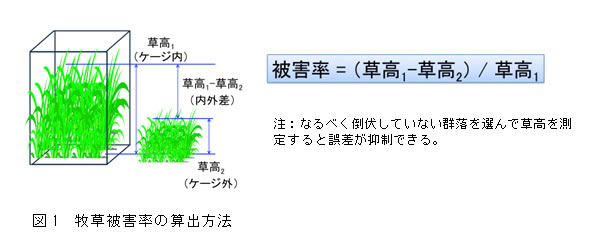

- 本方法は、採草利用される牧草地において、シカによる牧草被害を簡便かつ定量的に評価するものです。対象とする牧草地(3ha程度までの牧区毎)に、牧草の生育期間中(4~11月)、採草回数に合わせて2週間以上、シカによる牧草の食害を防ぐ小型の簡易ケージを牧草地全体に10個程度設置し、各ケージの内外の草高を5点ほど測定します(図1)。

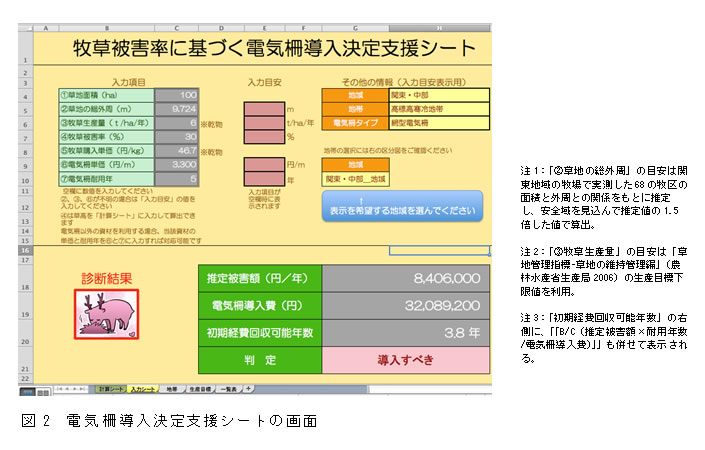

- 測定した草高を専用の電気柵導入決定支援シートに入力すると、自動的に被害率が算出されます。また、面積や立地などの牧草地に関するデータを入力すると被害額が推測され、十分な食害の防除効果があると認められる簡易電気柵や恒久電気柵などの被害対策資材を導入した場合の費用(メンテナンス費が必要な場合、その費用も加えます)と比較して、被害額が被害対策負担額を上回るかどうかを基準に被害対策資材を導入すべきかどうかの判断を手助けします(図2)。

- 本方法では、被害対策資材として電気柵の使用を想定していますが、他の資材(選択肢にない資材)でも導入単価がわかれば、その値を入力することで同様の比較が可能になります。

今後の予定・期待

本方法により、シカの出没は確認されているが被害実態は不明であった牧草地での速やかな被害対策資材の導入が期待されます。今後は、公共牧場関係者等を対象として講習会等を開催し、技術の普及を図っていく予定です。なお、電気柵導入決定支援シートおよび簡易ケージの作成設置方法のマニュアルについては畜産草地研究所のホームページの以下のサイトからダウンロードできます。

http://www.naro.affrc.go.jp/nilgs/contents/program/fidas/index.html

用語の解説

1) 公共牧場

地方自治体、農協、牧野組合などの団体が、地域の畜産振興を図るため、乳用牛や肉用牛の飼養・繁殖を行うために設けた牧場です。その多くは山間地に広大な牧草地を有しており、都府県では全牧草地面積の約4割を占めるなど、飼料基盤として重要な地位を占めています。

2) 中山間地域

平野の周辺部から山間部までの地域で、傾斜地と森林が多く、平らな耕地の乏しい地域を指します。こうした地域の多くは、農業を営む上で不利な条件にあり、古くは農山村や山村といわれていました。

3) 食害

野生動物が農作物を食べてしまうことにより、予定していた農作物の収穫が得られなくなることを食害と言います。

4) ケージ

牧草が家畜や野生動物などにより食べられないようにするため、金網などの柵で囲ったものを指します。

5) 電気柵

電線とそれを支える柱、電圧器からなる防護柵の一種で、野生動物による農作物等への加害を防ぐ機能をもつ柵を指します。電気を流した電線に触れた野生動物に電気ショックを与え、柵内への侵入を回避させることができます。