開発の社会的背景

家畜ふん尿を主体とする畜舎廃水には、高濃度の窒素が含まれます。畜舎廃水を河川等に排出する場合、水質汚濁防止法により「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の濃度を基準値以下にすることが定められています。畜産農業については現在は暫定基準値(600 mg/L、平成31年6月まで)が適用されていますが、可能な限り速やかに一律排水基準(100 mg/L)に移行すること、同時に農家における対策技術の確立が求められています。農研機構は畜舎廃水に含まれる窒素を減らす手段としてアミノ酸バランス改善飼料6)の活用法や、敷地面積に余裕のある農家を対象としたハイブリッド伏流式人工湿地ろ過システム7)の開発を行ってきました。一方で、すでに農家が所有している浄化処理施設をそのまま利用して、簡易・安価な改修等により、窒素除去能力を改善できる技術の開発が求められています。

研究の経緯

養豚農家では、畜舎廃水に含まれる窒素を浄化処理により低減した後、処理水として排出しています。処理施設としては、連続曝気式の活性汚泥処理施設が広く普及していますが、現行施設の窒素除去能力の改善が求められています。連続曝気では、曝気槽中の溶存酸素濃度は処理能力に影響する重要な項目であり、窒素規制導入以降、窒素除去を考慮した再検討が必要と考えられていました。そこで、農研機構とIRSTEAは共同で、標準的な施設の1/60,000の小規模実験とシミュレーションにより、連続曝気式活性汚泥処理の窒素除去における溶存酸素濃度の至適条件を調べました。

研究の内容・意義

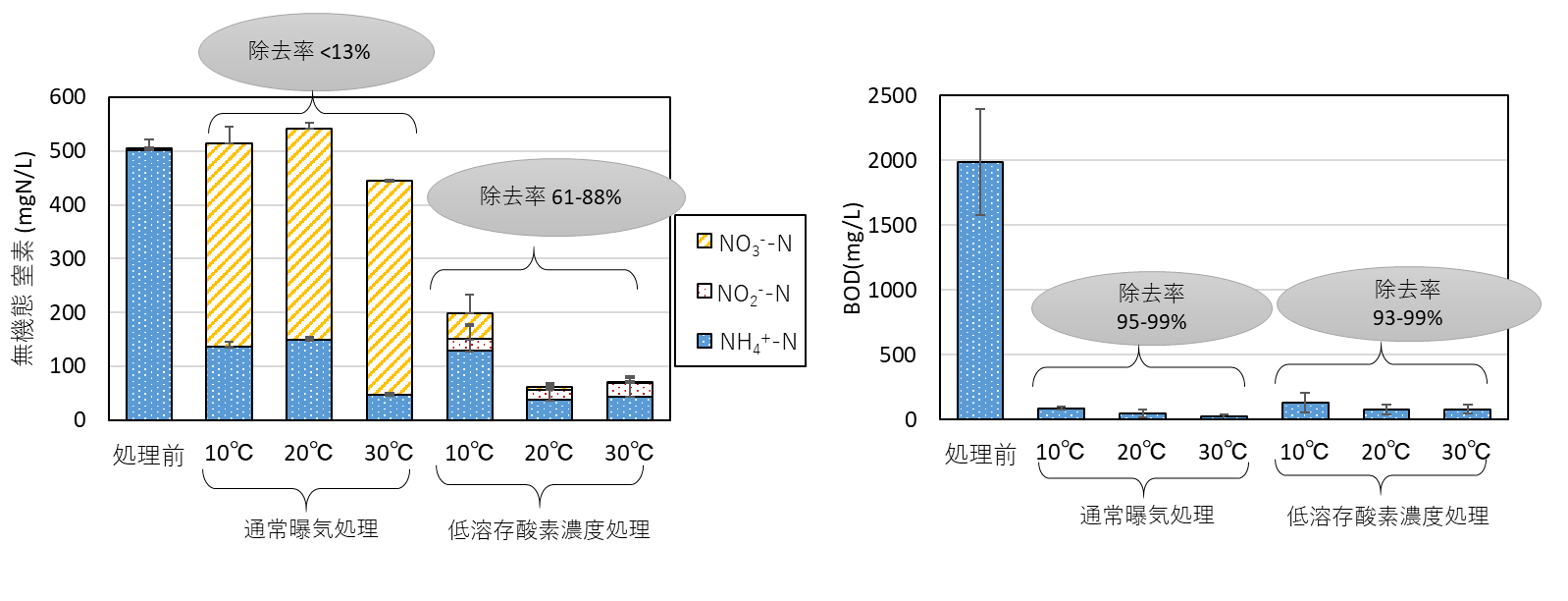

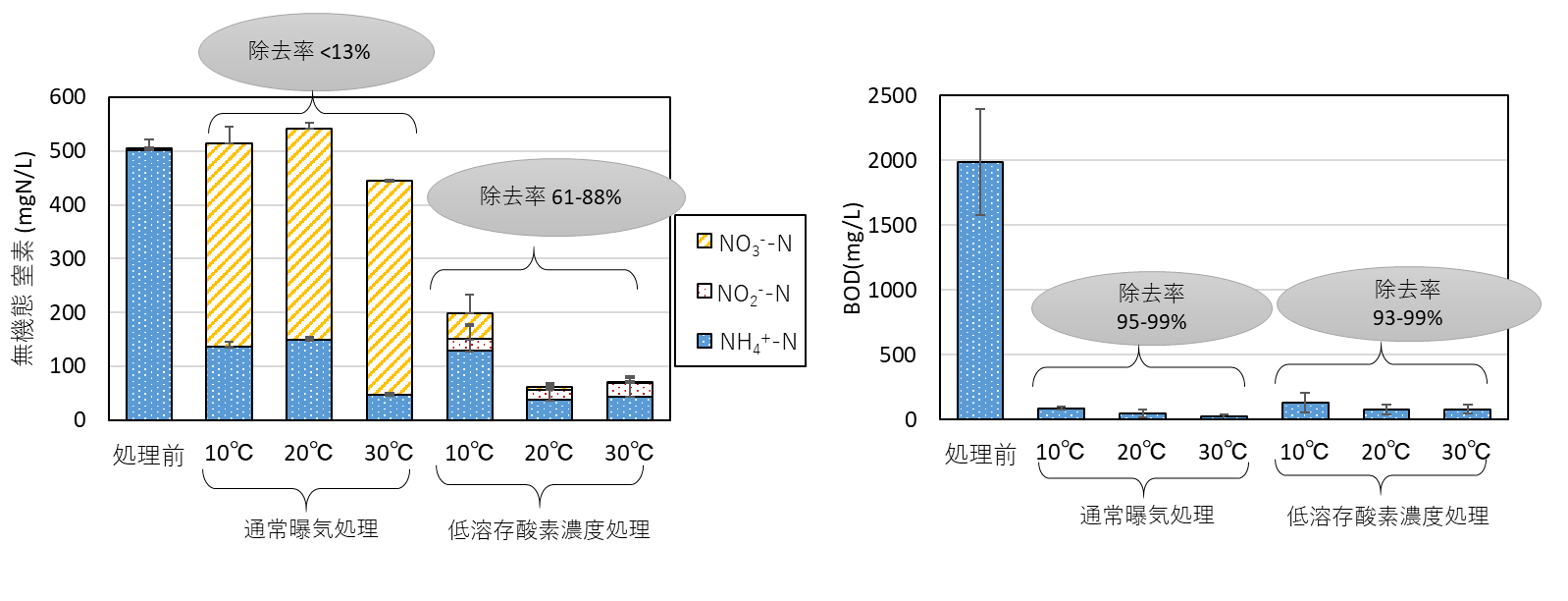

- 小規模実験の結果、曝気槽(処理槽)の溶存酸素濃度を0.04~0.08 mg/L程度の低い値に保つと、通常条件では13%以下の窒素除去率が、低酸素濃度条件では60%以上と、50ポイント以上向上することがわかりました(図1左のグラフ)。

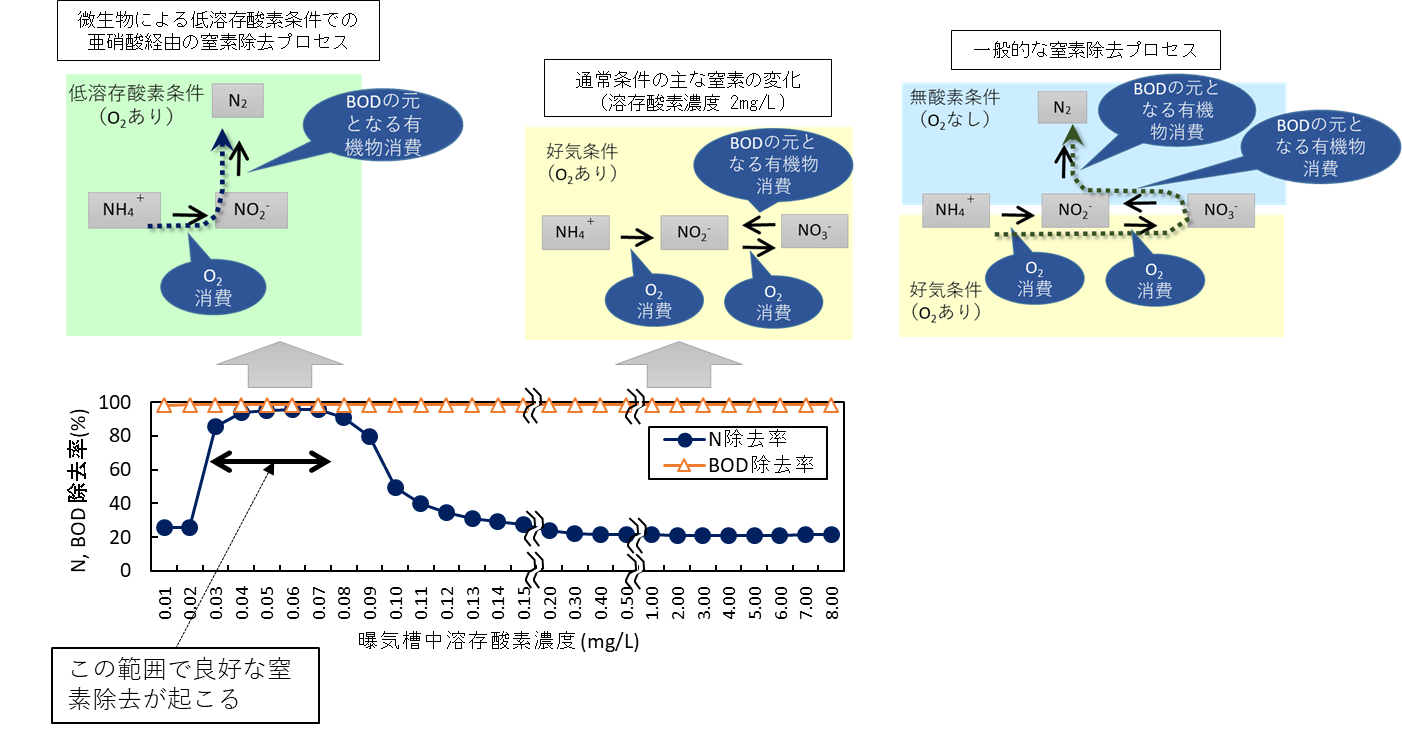

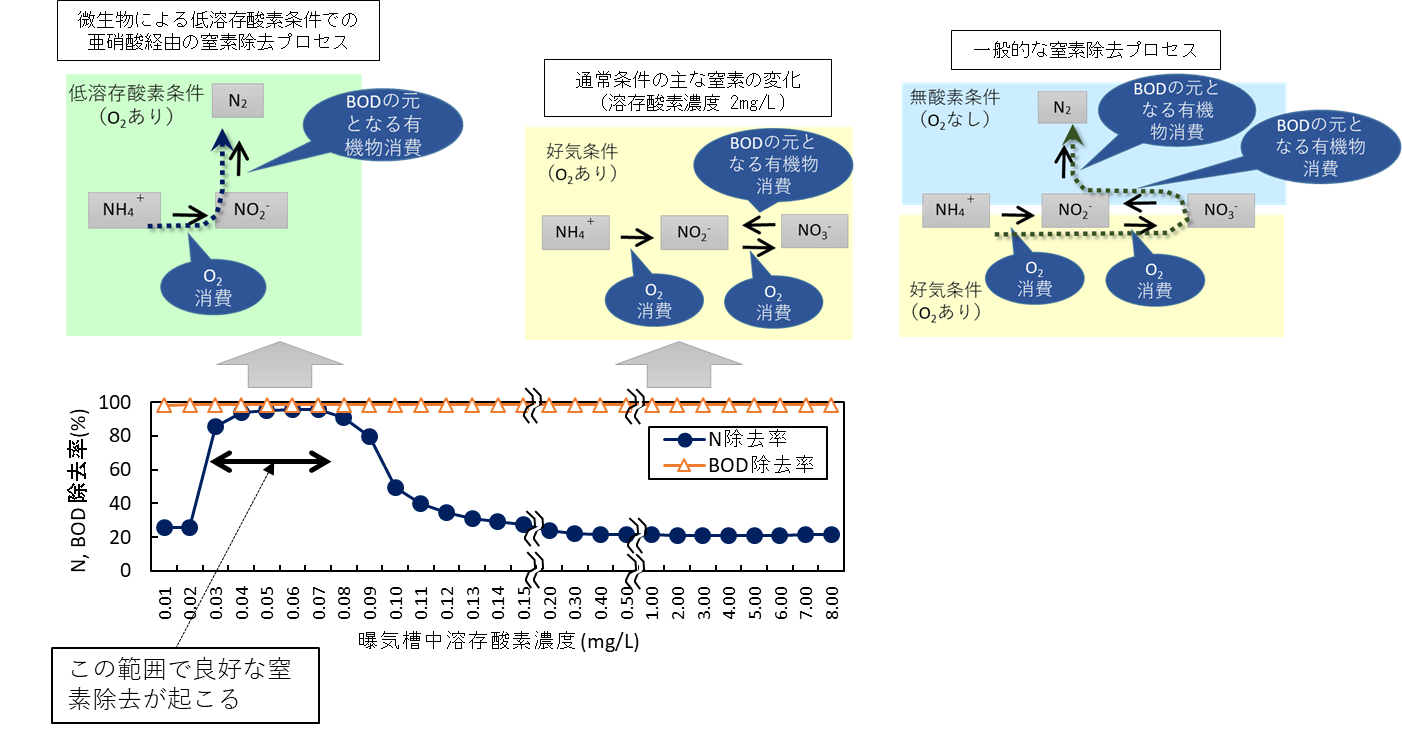

- そこでシミュレーションを行った結果(連続流入、連続曝気、BOD容積負荷0.5 kg/m3/day、流入水中BOD/N比3、水温20°Cの条件)、曝気槽(処理槽)の溶存酸素濃度を0.03~0.07 mg/L 程度の低い値に保つと、通常条件(溶存酸素濃度:2 mg/L)よりも、はるかに効率よく窒素除去が起こることが示されました(図2下のグラフ)。

- 畜舎排水の浄化処理ではBODも低減する必要がありますが、溶存酸素濃度が低い条件でもBODの低減は良好であることが、小規模実験、シミュレーションの双方で確認されました(図1右、図2下のグラフ)。

- 低酸素濃度条件で効率的な窒素除去が起こる理由は、溶存酸素濃度によって、微生物が窒素を代謝する経路が変化するためと考えられます(図2上の図)。通常条件(溶存酸素濃度 2 mg/L)では微生物反応によってアンモニアが亜硝酸まで酸化された後、亜硝酸が硝酸まで酸化されます。一方、低溶存酸素濃度条件ではアンモニアが亜硝酸まで酸化された後、専ら亜硝酸が窒素ガスに還元されることにより窒素除去が起こる、亜硝酸経由の窒素除去がおこることがわかりました(図2左上)。このプロセスは、一般的な、硝酸を経由する窒素除去(図2右上)に比べて、酸化のための酸素の供給と還元のための有機物(BOD)の消費の両方を節約することができます。

- シミュレーションの結果から、低溶存酸素条件では通常条件(溶存酸素濃度:2 mg/L)と比べて消費される酸素量が少ないため、曝気に必要な消費エネルギー(消費電力量)が約3割減少することが示され、施設のランニングコストが削減できる可能性があることがわかりました。

今後の予定・期待

本技術により、養豚現場にすでに普及している活性汚泥処理施設に対して、曝気槽の溶存酸素濃度を測定し、ブロアー8)の曝気風量を制御して酸素の供給量を増減させるという簡易な改善のみで、窒素除去能力を大幅に改善できる可能性があります。現在、スケールアップした装置での最適溶存酸素濃度を明らかにするため、パイロットプラントでの実験に取り組んでいます。その後、平成31年度内の現場での実証実験開始を目指しています。なお、畜舎廃水の組成は農家間で異なっており、本技術が実用化された後も、農家によっては本技術のみでは一律排水基準を満たせない場合も生じると予想されます。そのような場合に備えて、アナモックス反応を用いた窒素除去技術の開発にも取り組んでいます。

用語の解説

1)連続曝気式活性汚泥処理

活性汚泥処理は微生物を用いて汚水(廃水を含む)を浄化する代表的な技術です。"活性汚泥"と呼ばれる、汚水を浄化する微生物等が凝集したフロック状のものを汚水中に保持し、"曝気"という酸素を水中に吹き込む手段により、酸素を供給することで生物反応により汚水を浄化します。曝気槽の曝気が連続して行われているものを連続曝気式と言います。活性汚泥処理において、空気の吹込みを行う水槽を曝気槽と言います。曝気槽に酸素を供給することで活性汚泥によって汚濁物質を分解します。

2)溶存酸素濃度

水中に溶けている酸素の濃度。20°Cで大気中の酸素が水に溶けた場合は8.8 mg/L 程度が飽和濃度となります。水中に微生物が存在し溶解した酸素を消費する時はこの値よりも下がることもあります。

3)BOD(生物化学的酸素要求量)

汚水を20°C、(一般的に)5日間、暗所で培養したときに、有機物が好気性微生物により分解される過程で消費される酸素量。生分解可能な有機物による、汚水の汚濁を示す指標。

4)パイロットプラント

小規模装置と実規模装置の中間の規模の装置。実規模化の前に設計等に必要なデータを得る。

5)アナモックス

従来の窒素除去反応とは異なる方法で窒素除去を行う微生物およびそのプロセスの名前。亜硝酸とアンモニアを用いて窒素ガスを発生させることにより汚水中の窒素を除去する。

6)アミノ酸バランス改善飼料

アミノ酸のバランスを改善した低タンパク質飼料。糞尿中に含まれる窒素の大半は、飼料中のタンパク質に由来する。しかし、そこに含まれるアミノ酸のバランスは必ずしも家畜の要求バランスとは一致しないため、家畜の体内で利用されなかったアミノ酸中の窒素は体外に排出され、環境負荷に繋がる。このため、飼料中のタンパク質含量を減らし、かつ不足するアミノ酸を添加し、アミノ酸バランスを整えることにより、家畜の体内で利用されずに排出される窒素を減らすことができる。

7)ハイブリッド伏流式人工湿地ろ過システム

砂利や砂の層を通して汚水をろ過する伏流式人工湿地には、鉛直方向にろ過する好気的 (酸化的) な鉛直流と、浅い地下水として水平方法にろ過する嫌気的 (還元的) な水平流があります。鉛直流と水平流を組み合わせたものをハイブリッド伏流式人工湿地システムといい、窒素を浄化する能力が優れています。

8)ブロアー

曝気槽に空気を送風する機械。

発表論文

Miyoko Waki, Tomoko Yasuda, Yasuyuki Fukumoto, Fabrice Beline, Albert Magri (2018) Treatment of swine wastewater in continuous activated sludge systems under different dissolved oxygen conditions: reactor operation and evaluation using modelling. Bioresource Technology, 250, 574-582, doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.11.078

参考図表

図1 連続曝気式活性汚泥処理装置運転による処理前と処理後の無機態窒素(曝気槽中)とBOD濃度(処理水中)

通常曝気処理: 溶存酸素濃度1.7-2.6 mg/L、低溶存酸素濃度処理: 溶存酸素濃度0.04-0.08 mg/L、温度は曝気槽の温度。NO3--N:硝酸態窒素、NO2--N:亜硝酸態窒素、NH4+-N:アンモニア態窒素、BOD: 生物化学的酸素要求量

図2 各溶存酸素濃度における、窒素除去率とBOD除去率のシミュレーション結果(下)、および微生物による低溶存酸素条件での亜硝酸経由の窒素除去プロセス(左上)、通常酸素条件での窒素代謝プロセス(中央上)、および一般的な窒素除去プロセス(右上)

図2 各溶存酸素濃度における、窒素除去率とBOD除去率のシミュレーション結果(下)、および微生物による低溶存酸素条件での亜硝酸経由の窒素除去プロセス(左上)、通常酸素条件での窒素代謝プロセス(中央上)、および一般的な窒素除去プロセス(右上)

NH4+: アンモニウムイオン、NO3-: 硝酸イオン、NO2-:亜硝酸イオン、N2: 窒素ガス、O2: 酸素ガス、BOD: 生物化学的酸素要求量

図2 各溶存酸素濃度における、窒素除去率とBOD除去率のシミュレーション結果(下)、および微生物による低溶存酸素条件での亜硝酸経由の窒素除去プロセス(左上)、通常酸素条件での窒素代謝プロセス(中央上)、および一般的な窒素除去プロセス(右上)

図2 各溶存酸素濃度における、窒素除去率とBOD除去率のシミュレーション結果(下)、および微生物による低溶存酸素条件での亜硝酸経由の窒素除去プロセス(左上)、通常酸素条件での窒素代謝プロセス(中央上)、および一般的な窒素除去プロセス(右上)